中华人民共和国行业标准

JTS

JTS 181—2016

航道工程设计规范

Design Code for Waterway Engineering

2016-07-20 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

航道工程设计规范

JTS 181—2016

主编单位:长江航道规划设计研究院

中交天津港航勘察设计研究院有限公司 批准部门:中华人民共和国交通运输部

施行日期:2017年1月1日

厶茨交通去版把股份有限公司

2016 •北京

图书在版编目(ClP)数据

航道工程设计规范/长江航道规划设计研究院,中 交天津港航勘察设计研究院有限公司主编.一北京:人 民交通出版社股份有限公司,2016.7

ISBN 978-7-114-13212-4

I . (≡- ∏.①长…②中…M.①M道工程-设 计规范 IV. Φl.61 -65

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第166398号

中华人民共和国行业标准

书 名:航道工程设计规范 著作者:长江航道规划设计研究院

中交天津港航勘察设计研究院有限公司 责任编辑:董方

出版发行:人民交通出版杜股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

网 ⅛t: hllp://www. ('Iiiiiasybook. com 销售电话:(()10) 649814(X) ,59757915 总经销:北京交实文化发展有限公司 印 刷:北京叁正大印刷有限公司 开 本:880x1230 1/16

印 张:7.25

字 数:160千

版 次:2016年IO月第1版

印 次:2016年10月第1次印刷

书 号:ISBN 978∙7∙114-13212-4

定 价:80.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)

交通运输部关于发布《航道工程设计规范》 (JTS 181—2016)的公告

2016年第32号

现发布《航道工程设计规范》(以下简称《规范》),本《规范》为强制性行业标准,编 号为JlSl81—2016,自2017年1月1日起施行<,《航道整治工程技术规范》(JTJ BA— ZOOS) 、《水运工程导标设计规范》 (JTJ 237T4)同时废止<,

本规范第4.2.5条、第4.6.9条、第4.7.2条、第4. 10.6条、第4. 10. 11条、第4.11.7 条、第6 8.2条、第7.4.4条、第8丄2条、第8.1.3条、第6 3.4条、第8.3.5条、第83 6 条、第8.4.2条和第10.1.4条中的黑体字部分为强制性条文,必须严格执行,

本《规范》由交通运输部水运局负责管理和解释,

特此公告,

中华人民共和国交通运输部 2016年7月20日

制订说明

制订说明

本规范是根据我国航道工程建设和发展需要,适应推动内河水运发展的战略要求,在 《航道整治工程技术规范》(JTJ 312—2003)和《水运工程导标设计规范》(JTJ 237—94)等 的基础上,总结多年来航道工程设计的实践经验和创新成果,经深入调查研究、广泛征求 意见、反复修改完善编制而成,主要包括天然径流航道、沿海及潮汐河口航道、枢纽上下 游航道、运河航道、湖区桥区和内河进港航道、航标工程、整治建筑物的设计等技术内容,

本规范第4.2.5条、第4.6.9条、第4.7.2条、第4. 10.6条、第4. 10.11条、第4. 11.7 条、第6 8.2条、第74.4条、第8丄2条、第8.1.3条、第6 3.4条、第8.3.5条、第83 6 条、第8.4.2条和第10.1.4条中的黑体字部分为强制性条文,必须严格执行"

本规范的主编单位为长江航道规划设计研究院和中交天津港航勘察设计研究院有限 公司,参编单位为中交上海航道勘察设计研究院有限公司、中交水运规划设计院有限公 司、江苏省交通规划设计院股份有限公司、湖南省交通规划勘察设计院、长江航道局、中交 第一航务工程勘察设计院有限公司、四川省交通运输厅交通勘察设计研究院、黑龙江省航 务勘察设计院、长江重庆航运工程勘察设计院、河北省水运工程规划设计院,

本规范共分10章和3个附录"编写组人员分工如下:

1总则:刘怀汉黄召彪

2术语:徐元谷祖鹏

3基本规定:刘璟周冠伦吴澎刘怀汉

4天然径流航道:黄召彪余帆周冠伦陈晚华鞠文昌罗宏黄磊

5沿海及潮汐河口航道:刘璟徐元吴澎李进军姜俊杰周云亮 张华刘红宇

6枢纽上下游航道:吴澎刘学著周冠伦鞠文昌罗宏

7运河航道:陆飞徐元吴澎周云亮

8湖区、桥区和内河进港航道:刘学著袁达全吴澎姜俊杰

9航标工程:李昕周海阳建云王春平

10整治建筑物:袁达全雷国平黄召彪余帆罗宏吴澎张华 鞠文昌陆飞陈晚华

附录A :雷国平

附录B:李昕

附录C:雷国平

本规范于2014年11月5日通过部审,于2016年7月20日发布,自2017年1月1日 起实施"

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

本规范由交通运输部水运局负责管理和解释,请各单位在执行过程中,将发现的问 题和意见及时函告交通运输部水运局(地址:北京市建国门内大街Il号,交通运输部水 运局技术管理处,邮政编码:100736,电子邮箱:sys616@ mot. gov. Cn)和本规范管理组(地 址:湖北省武汉市江岸区汉黄路17号,长江航道规划设计研究院,邮政编码:430011),以 便修订时参考,

目 次

目 次

1 总则................................................................................................(I)

2 术语................................................................................................(2)

3基本规定..........................................................................................(4)

3. 1 一般要求....................................................................................(4)

3.2基本资料....................................................................................(5)

4天然径流航道....................................................................................(6)

4.1 一般规定....................................................................................(6)

4.2航道建设规模及标准.....................................................................(6)

4.3航道选线....................................................................................(6)

4.4 设计通航水位 ..............................................................................(7)

4.5航道尺度....................................................................................(8)

4.6整治原则、整治水位、整治线 ......................................................... (IO)

4.7沙质浅滩整治...........................................................................(13)

4.8 卵石浅滩整治...........................................................................(14)

4.9石质浅滩整治 ...........................................................................(15)

4.10 急滩和险滩整治 ........................................................................(15)

4.11 工程布置.................................................................................(20)

5沿海及潮汐河口航道........................................................................(23)

5.1 一般规定.................................................................................(23)

5.2航道建设规模及标准 ..................................................................(23)

5.3航道选线.................................................................................(23)

5.4设计通航水位及乘潮水位 ............................................................(24)

5.5航道尺度.................................................................................(24)

5.6潮汐河口航道整治.....................................................................(29)

5.7 航道稳定性分析 ........................................................................ (31)

5.8 防沙堤布置..............................................................................(31)

6 枢纽上下游航道 ..............................................................................(33)

6.1 一般规定.................................................................................(33)

6.2航道建设规模及标准..................................................................(33)

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

6.3航道选线.................................................................................(33)

6.4 设计通航水位 ........................................................................... (33)

6.5整治水位和整治线.....................................................................(34)

6.6 变动回水区航道 ........................................................................(35)

6.7常年回水区航道........................................................................(35)

6.8枢纽下游航道...........................................................................(35)

7运河航道.......................................................................................(38)

7. I 一般规定.................................................................................(38)

7.2航道建设规模及标准 ..................................................................(38)

7.3 设计通航水位 ........................................................................... (38)

7.4平面布置.................................................................................(38)

7.5运河断面.................................................................................(39)

7.6停泊区与服务区........................................................................(41)

8湖区、桥区和内河进港航道..................................................................(43)

8.1 一般规定.................................................................................(43)

8.2湖区航道.................................................................................(43)

8.3桥区航道.................................................................................(44)

8.4 内河进港航道 ........................................................................... (45)

9 航标工程.......................................................................................(46)

9.1 一般规定.................................................................................(46)

9.2海区航标工程...........................................................................(46)

9.3 内河航标工程...........................................................................(48)

9.4 导标工程.................................................................................(51)

10 整治建筑物 .................................................................................... (53)

10. 1 一般规定.................................................................................(53)

10.2 护滩和护底 .............................................................................. (53)

10.3 丁坝.......................................................................................(54)

10.4 顺坝.......................................................................................(56)

10.5 锁坝.......................................................................................(56)

10.6 填槽.......................................................................................(58)

10.7 护岸.......................................................................................(58)

10.8 鱼嘴.......................................................................................(60)

10.9栅栏坝....................................................................................(60)

10. 10 防沙堤.................................................................................(60)

附录A 水力计算.................................................................................(61)

目 次

|

A. 1 A.2 A.3 A.4 A.5 附录B 附录C |

一般规定.................................................................................(61) 河流水面线计算........................................................................(61) 分汉河段水力计算.....................................................................(64) 流速分布计算...........................................................................(66) 建筑物局部冲刷计算 .................................................................. (68) 导标设计计算方法.....................................................................(71) 本规范用词说明 ........................................................................(75) |

引用标准名录.......................................................................................(76)

附加说明本规范主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员

|

和管理组人员名单 .................................................................. (77) |

条文说明.............................................................................................(79)

1总 则

1总 贝I」

1.0.1为了统一航道工程设计的主要技术要求,提高航道工程的技术水平,保障工程的 经济合理、安全可靠、生态环保、资源节约,适应航运事业发展的需求,制定本规范,

1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建的航道工程设计,

1.0.3航道工程设计应符合相关规划的要求,与防洪、发电、排灌、环境保护、城市建设和 港口发展等相协调"

1.0.4航道工程设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定,

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

2术 语

2.0.1 沿海航道 CoaStal Wat(i∏vay

海岸线附近具有一定边界可供海船航行的海域,

2.0.2 内河航道 Inland Wat(i∏vay

天然河流、湖泊、水库内的航道和运河航道、枢纽上下游航道的总称,

2. 0.3 枢纽上下游航道 Upstixsam and Downstrtiani of Hydro-junction

位于枢纽上下游且受枢纽调度运行影响明显的航道,

2.0.4 天然径流航道 Natllral Runoff Channel

以径流作用为主的天然河流航道,

2.0.5 潮汐河口航道 EStlIarinC Channcl

以潮汐作用为主,并具有河流水文特性的航道,

2.0.6 湖区航道 ChannCIin LakCArCa

湖泊及附近的航道,包括湖泊航道、河湖两相航道和滨湖航道,

2.0.7 河湖两相航道 RiVcr-IakCfaeiC8 Channel

位于高水位时为湖泊、低水位时为河流的水域内的航道,

2.0.8 滨湖航道 LakCShOrC Chann(il

靠近湖泊受湖水顶托影响的河流航道.

2. 0. 9 进港航道 Approach ChannCl ; EntraneC Channel

与沿海航道或内河主航道联接的、供船舶进出港池使用的航道*

2.0.10 复式航道 COmPOIInd Channcl

同一设计断面上有两个或两个以上不同通航水深的航道,

2.0.11 限制性航道 RCStrietCdChannCl

因水面狭窄、航道断面系数较小而对船舶航行有明显限制作用的航道"

2.0.12 深度基准面 DCPth Datum

海图、航道图、航行图等所载水深的起算基面,

2.0.13 理论最低潮面 TheQrCtiCaUyLσwcst Tidal Level

海域或潮汐河口地区水深图所载水深的起算基面,一般为在平均海(水)面以下一定 深度、理论上可能出现的最低水位,

2.0.14 航行基准面 Navigation Chart Datum

内河航道水深图所载水深的起算基面,,

2.0.15 通航条件 NaVigablC Conditions

航道的通航尺度、水流条件、气象条件和河床海床边界条件等的总称,

2术 语

2.0.16 航道尺度 ChaniKil DimCnSiOnS

对于内河航道,为航道水深、宽度、弯曲半径的总称;对于沿海和潮汐河口航道,为通 航水深、通航宽度、设计水深、弯曲半径的总称。

2.0.17 通航水深 Navigable; DCPth

设计通航水位时航道设计船型可通航的水深,

2.0.18 通航宽度 Navigal>l<i Width

航道两侧界限之间,设计通航水位时航道设计船型可通航的水域宽度"

2.0.19 通航净空 Navigabhi QCarancC

设计最高通航水位时,满足航道设计船型通航要求的最小净空尺度,

2.0.20 设计通航水位 DCSigned NaVigablC StagC

设计所采用的允许标准船舶或船队正常通航的水位,包括设计最低通航水位、设计最 高通航水位,

2.0.21 整治水位 Regulation Stagc

对整治目标区段航行条件有显著改善、与整治流量相应的水位*

2.0.22 整治线 Rxigiilation LinCS

与整治水位对应的,整治河段设计航槽所在左右两侧的整治控制线,

2.0.23 守护工程 Guarding Engi∏(χiring

为稳定航道边界或实现航道整治效果所采取的守护河床边界的工程措施,包括护滩、 护岸等.

2.0.24 填槽 Filling Slot

为调整航道断面形态,改善通航条件或遏制通航条件恶化,对局部深槽采用块石、沙 袋、沙枕等实施的回填措施.

2.0.25 护底 Bottom PrOtCctiOn

为保护河床或者主体建筑物稳定所采取的工程措施*

2.0.26 软体排 Fl(ixibl(i G(i()-tcxtil(iniattr(iss for Bottom Protection

表面采用重物压载,由土工织物或梢料捆扎组成且可贴合河床变形的排状物,

2.0.27 虚拟航标 Rirtiuil Aids

利用岸基AIS发射信息,在信号覆盖范围内的电子航道图上标示出位置和标志性质 但实体并不存在的航标,

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

3基本规定

3.1 -般要求

3.1.1航道工程设计应按基建程序不同阶段设计文件编制规定的要求,进行基本资料的 收集、分析和整理,后一阶段所需资料,应在前一阶段已有资料的基础上补充、深化.

3.1.2航道工程运量预测的设计水平年应根据工程性质、规模大小确定,可取工程建成 后的10年~30年,

3.1.3航道建设规模应根据货运量、船型、船流密度等发展要求,以及自然条件、工程投 资等因素,经技术经济论证后确定,并应遵循下列原则:

(1)适应国民经济和社会发展要求;

(2)具有前瞻性,留有适当发展余地;

(3)充分利用已有航道资源、土地资源和水资源等自然资源;

(4)保护环境、节能和安全"

3.1.4航道工程设计应根据山区河流、平原河流、沿海及潮汐河口的不同特性,进行水 流、波浪、泥沙特性、河床海床演变等分析研究,通过多方案比较,确定经济的、合理的设计 方案,

3.1.5航道总体设计的主要内容应包括航道建设规模及标准、航道选线、航道平面布置 和主要尺度、整治工程的整治线、整治建筑物布置、蹄浚工程、导助航设施布置等,必要时 应考虑停泊区、锚地和服务区"停泊区、锚地和服务区的选址应根据自然条件、河流水文 特性、航道布置和船型等因素综合考虑确定,并应符合国家现行有关标准的规定,

3.1.6航道选线应在满足船舶航行安全的前提下,按照航道规划,结合当地自然条件、工 程费用、外部条件和维护费用等因素综合分析确定"

3.1.7整治建筑物结构应贯彻因地制宜、就地取材的原则,根据航道总体设计的要求,并 考虑自然条件、建筑材料和其他技术要求等因素进行设计,

3.1.8航道工程设计应积极慎重地采用新技术、新工艺、新材料,

3.1.9航标设计应根据航道的具体条件和航海技术的发展,合理选择导助航方案,确定 航标的配布和选型“

3.1.10航道的断面系数不应小于6,流速较大的航段不应小于7,

3.1.11对复杂的航道整治工程,应加强施工期和运营期现场观测*

3.1.12改建、扩建航道的布置应充分利用原有航道和航道设施,

3.1.13航道整治工程应进行整治效果预测,区分不同的条件,可分别采用水力计算、物 理模型或数值模拟等研究方法"对水沙条件简单和河床变形不大的工程项目可采用水力

3基本规定

计算方法进行计算分析,水力计算应符合附录A的规定,对水沙条件复杂和整治效果难 以确定的航道工程,应采用物理模型、数值模拟或两者相结合的方法进行模拟研究.

3.2基本资料

3.2.1航道工程设计收集的基本资料应包括相关规划、有关批准文件、自然条件资料、经 济运行资料、航道条件资料和其他必要的资料,

3.2.2自然条件资料主要应包括下列内容:

(1)水文资料,包括水位、流量、流速、流向、流态等水流资料,波浪、潮汐特征值和含 盐度资料,输沙量、含沙量、悬移质、推移质和河床质、海床质或湖床质粒径级配等泥沙资 料,冰冻水域的冰况资料;

(2)气象资料,包括风、降水、雾、气温等;

(3)地质资料,包括地层分布、岩土性质、软弱夹层、断裂构造、水文地质及地震基本 烈度等;

(4)地形地貌资料,包括航道区域和周边地形图等地形资料,地形特征、地貌类型、不 良地质现象的分布及发育程度等地貌资料,

3.2.3经济运行资料主要应包括下列内容:

(1)历史的、现状的、规划的客货运量、流向及各类货物所占比重;

(2)现状的、预测的船型、船队和其他各类船舶的组成、尺度、所占比重;

(3)船舶运输的营运成本和技术经济指标;

(4)港口码头分布、泊位数、吞吐能力和客货运量现状以及发展规划等,

3.2.4航道条件资料主要应包括下列内容:

(1)航道的现状等级、航道尺度及险滩分布、通航条件、导助航设施、已建通航建筑 物等;

(2)航道的河床或海床底质及演变、碍航情况、海事情况等;

(3)航道规划、航道定级等;

(4)与航道有关的涉水设施,包括枢纽、沿江防洪工程、临河及过河建筑物、海上和海 底建筑物、渡口、取排水设施、管线等,

3.2.5其他资料主要应包括下列内容:

(1)生态及环境现状;

(2)附近城镇、交通、供电及供水情况;

(3)建筑材料的供应情况;

(4)编制工程估算、概算和预算的有关规定、定额及材料设备价格等;

(5)已有相关研究成果等,

3.2.6在满足工程建设需要的条件下,V级及以下航道整治工程的基本资料收集可适当 简化,

5

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

4天然径流航道

4.1 -般规定

4.1.1山区河流演变分析应侧重于水流条件、推移质运动和溪口堆积体的变化等;平原 河流演变分析应侧重于河势、岸线、滩槽、水流和泥沙条件变化等,

4.1.2长河段航道整治应系统分析研究河段内各滩险的碍航特点、演变规律及滩险之间 的关联性,

4.1.3因水沙条件改变,导致滩槽格局具有不利趋势性变化的河段,宜采用控导型工程, 稳定河势,维持有利的航道条件,"

4.1.4浅滩整治设计应进行水力计算(附录A),并可根据需要进行模拟研究,

4.2航道建设规模及标准

4.2.1航道运量预测设计水平年的确定应综合考虑工程建设周期、续建工程和运量发展 速度等影响因素,分期实施工程的建设时序应与运量发展水平相适应.

4.2.2设计船型的论证应考虑航道规划等级、自然条件、运量、船舶营运组织方案、港口 条件等因素。

4.2.3航道建设标准应在运量预测的基础上,根据设计船型和航道的条件,通过多方案 技术经济综合论证确定,

4.2.4航道的线数应根据运输要求、航道条件和投资效益分析确定‹,

4.2.5航道的通航水流条件应满足下列要求“

4.2.5.1航道内的最大纵向表面流速和局部比降宜满足设计船舶或船队自航上滩的 要求.

4.2.5.2取水工程的进口和排水工程的出口处,航道横向流速不宜超过0.3m/s,回流 流速不宜超过0.4m∕s,

4.2.5.3航道内的滑梁水、剪刀水、泡漩水和扫弯水等不良流态不得影响船舶安全 航行。

4.3航道选线

4.3.1航道选线应结合总体规划、自然条件、船舶航行密度、环境保护要求、工程量、维护 费用、船舶航行安全等因素综合确定,并适当留有发展余地<,

4.3.2航道选线应尽量利用自然水深,避免大量开挖岩石、暗礁和底质不稳定的浅滩,并 对航道泥沙回淤做出论证,

6

4天然径流航道

4.3.3航道选线应减小强风、强浪和水流主流向与航道轴线的交角,对有冰冻的河流, 航道选线还应注意排冰条件和冰凌对船舶航行的影响,尽量避开冰凌及排冰通道,

4.3.4航道轴线宜平顺,避免多次连续转向,当受地形、地质条件限制必须多次转向时, 宜采取减小转向角、加长两次转向间距、加大回旋半径或适当加宽航道等措施,

4.3.5浅滩段航道轴线布置应分析水动力及泥沙对航道的影响,并分析浅滩演变与航道 轴线布置的关系,有整治工程时,航道轴线的布置还应结合整治效果的预测确定,

4.3.6航道交叉区段内,各航道应避免转向,各航道间有互通船舶要求时,交叉水域的 设计应满足船舶通视、转弯的安全要求,航道交叉水域宜设置警戒区"

4.4设计通航水位

4.4.1设计通航水位应根据河道近期连续的水位和流量资料通过计算分析确定,当水 文条件发生变化时,应根据变化情况,通过论证研究及时进行调整,

4.4.2水位和流量资料的取用应符合下列规定,

4.4.2.1当基本站资料具有良好的一致性时,应取近期连续资料系列,取用年限不短 于20年,

4.4.2.2当基本站资料不具有良好的一致性时,应根据其变化原因及发展趋势,确定 代表性资料系列的取用年限,

4.4.2.3当工程河段的水文条件受人类活动的自然因素影响发生明显变化时,应通过 分析研究,选取变化后有代表性的资料,

4.4.3设计最高通航水位的确定应符合下列规定,.

4.4.3.1不受潮汐影响和潮汐影响不明显的河段,设计最高通航水位的确定应采用 表4.4.3规定的各级洪水重现期水位,.

表4.4.3天然河流设计最高通航水位的洪水重现期

|

_____航道等级 |

I -TH |

__________IV、V |

VI、Vn |

|

洪水重现期(年) - |

2() |

10 |

5 |

注:对出现高于设计最高通航水位历时很短的山区性河流,in级航道洪水重现期可采用10年;IV、\:级航道可采用

5 ~3年;VI、Vn级航道可采用3 ~2年..

4.4.3.2潮汐影响明显的河段,设计最高通航水位应采用年最高潮位频率为5%的潮 位,按极值I型分布律计算确定,

4.4.4设计最低通航水位的确定应符合下列规定,

4.4.4.1不受潮汐影响和潮汐影响不明显的河段,设计最低通航水位可采用综合历时 曲线法计算确定,其多年历时保证率应符合表4.4.4-1的规定;对于运输比较繁忙的航 道,当枯水期年际间水文条件差异较大时,也可采用保证率频率法计算确定,其年保证率 和重现期应符合表4.4.4-2的规定<,

表4.4.4-1天然河流设计最低通航水位的多年历时保证率

|

_____航道等级 |

__________I、H |

_________HI、— |

V |

|

多年历时保证率(%) |

⅛98 |

98 〜95 |

95 ~ 9() |

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

表4.4.4-2天然河流设计最低通航水位的年保证率和重现期

|

航道等级 |

I a |

田、IV |

V -≡ |

|

年保证率(%) |

99 ~98 |

98 〜95 |

95 ~ 9() |

|

重现期(年) |

10-5 |

5 -4 |

4 -2 |

4.4.4.2潮汐影响明显的河段,设计最低通航水位应采用低潮累计频率为90%的 潮位.

4.4.5河网地区天然航道的设计通航水位应按第4. 4. 3条和第4.4. 4条的规定确定, 运输特别繁忙的河网地区航道的设计通航水位可按I级航道的规定确定。

4.4.6封冻河流的设计通航水位可按第4. 4.3条和第4.4.4条的规定确定,其通航期应 以全年总天数减去封冻和流冰停航的天数计算.

4.5航道尺度

4.5.1航道尺度应根据不同水域或河流的性质、设计通航船型船队、客货运量和船舶航 行密度等进行分析论证,

4.5.2航道水深可按下式计算:

H = T + ΔH (4.5.2)

式中H—航道水深(m);

T—船舶吃水(m),根据航道条件和运输要求可取船舶、船队设计吃水或枯水期 减载时的吃水;

△"一富裕水深(m),主要包括船舶航行下沉量和触底安全富裕量,可按表4.5.2 的规定选用"

表4.5.2富裕水深值(m)

|

航道等级 |

I |

U |

m |

IV |

V |

VI |

Vn |

|

富裕水深 |

0.4 ~ ().5 |

0.3 ~0.4 |

O. 3 ~().4 |

0.2 ~0.3 |

0.2 ~0.3 |

().2 |

0.2 |

注:①流速和风浪较大的水域取大值,反之取小值;

,②卵石和岩石质河床富裕水深值应另加O. l..> ~O.2.n;

■③I级航道设计船型为5∞O|级及以上富裕水深值应另增加O. 1... -O. 2m;

④对于限制性航道,相应富裕水深值应适当加大..

4.5.3航道通航宽度应由航迹带宽度、船舶间富裕宽度和船舶与航道底边间的富裕宽度 组成,

4.5.4航道宽度可分为单线航道宽度和双线航道宽度,根据船舶密度和航道条件可按下 列规定确定,

4.5.4.1直线段单线航道宽度可按下列公式计算:

瓦="+2d (4.5.4-1)

坊=及+Esiι¾8 (4.5.4-2)

式中名——直线段单线航道宽度(m);

B1——船舶或船队航迹带宽度(m);

8

4天然径流航道

d——船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离(m),船队可取(0. 25 ~0.30)倍航 迹带宽度,单船可取(0.34~0.40)倍航迹带宽度;

B、——船舶或船队宽度(m);

£——顶推船队长度或货船长度(m);

0——船舶或船队航行漂角(°), I ~ V级航道可取3。,VI级和述级航道可取2。, 4.5.4.2直线段双线航道宽度可按下列公式计算:

B2 =Bld +B,l,, + ⅛ +d2 + C (4.5.4-3)

Blfl =Bifl +Ld⅛ (4.5.4-4)

用「呢+小他 (4.5.4-5)

式中 B2——直线段双线航道宽度(m);

"d——下行船舶或船队航迹带宽度(m); 5…——上行船舶或船队航迹带宽度(m);

4——下行船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离(m); 小——上行船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离(m);

C——船舶或船队会船时的安全距离(m);

Kd——下行船舶或船队宽度(m); "——下行顶推船队长度或货船长度(m);

G——船舶或船队航行漂角(。),I ~ V级航道可取3。,Vl级和Vil级航道可 取2。;

邑,——上行船舶或船队宽度(m); 厶,——上行顶推船队长度或货船长度(m); 4 +d2+C——各项安全距离之和(m),船队可取(0.50 ~ 0.60)倍上行和下行航迹带宽 度,货船可取(0.67 ~0. 80)倍上行和下行航迹带宽度,

4.5.4.3当采用三线或三线以上航道时,其宽度应根据船舶通航要求确定"

4.5.4.4弯曲段航道宽度应根据弯曲半径、流速、流向、流态、船舶或船队长度及操纵

性能等因素确定,当弯曲半径小于等于3倍设计船队长度时,应在直线段航道宽度的基础 上加宽;当弯曲半径大于3倍设计船队长度,但小于6倍设计船队长度时,应根据水流等 具体条件确定是否加宽;当弯曲半径大于6倍设计船队长度时,弯曲段航道宽度可不 加宽,

4.5.4.5弯曲段航道加宽值宜通过实船试验或船舶操作模拟试验确定"当无实船试 验资料时,设计船队弯曲段航道宽度增加值可按下式估算:

ΔB =Lr∕(2R + B) (4.5.4-6)

式中 厶g——弯曲段航道宽度增加值(m);

L——设计船队长度(m);

我——弯曲半径(m);

B——直线段航道设计宽度(m),

4.5.4.6弯曲段航道加宽宜设置在弯道内侧,当内侧加宽较困难时,可采用内、外侧

9

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

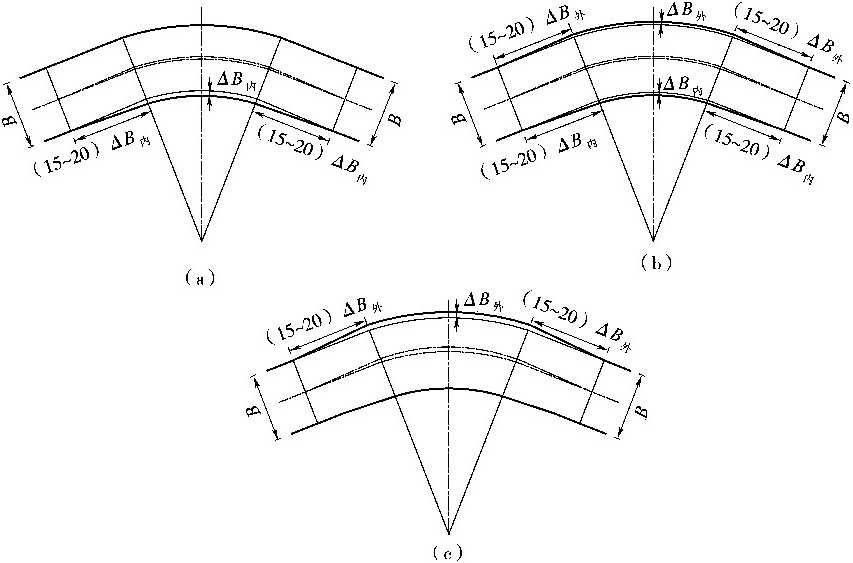

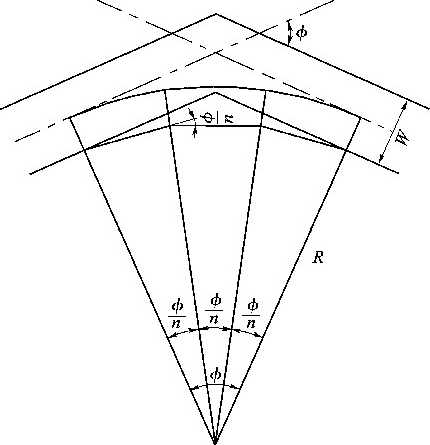

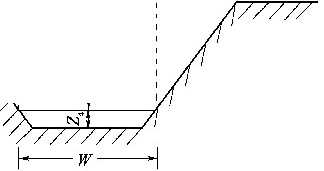

同时加宽的方式,但内侧加宽值宜比外侧加宽值稍大;当内侧加宽特别困难时,可采用外 侧加宽的方式;当内外侧加宽均特别困难时,经论证后,加宽值可适当减小,同时采取改善 水流条件或限制性通航等措施,加宽方式如图4.5.4所示,

图4. 5.4穹曲段航道加宽示意图

(G内側加宽方式;(b)内、外側同时加宽方式;(C外侧加宽方式

4.5.5航道最小弯曲半径,宜采用设计顶推船队长度的3倍、货船长度的4倍或拖带船 队最大单船长度的4倍,并取大值.在特殊困难河段,航道最小弯曲半径不能达到上述要 求时,在宽度加大和驾驶通视均能满足需要的前提下,弯曲半径可适当减小,但不得小于 顶推船队长度的2倍、货船长度的3倍、拖带船队最大单船长度的3倍中的大值,流速 3m∕s以上、水势汹乱的山区性河流航道,其最小弯曲半径宜采用顶推船队长度或货船长 度的5倍,条件复杂时宜通过船舶操纵模拟试验确定,

4.6整治原则、整治水位、整治线

4.6.1浅滩整治应遵循下列原则,

4.6.1.1实施航道整治的河段总体河势应基本稳定,对于河势不稳定的河道,应采取 河势控制与浅滩整治相结合的综合治理措施,

4.6.1.2山区河流航道整治应调整不利于航行的河槽形态,改善水流条件"岩石河床 应采取清礁和筑坝相结合的措施;砂卵石河床宜采取疏浚与筑坝相结合的措施,

4.6.1.3平原河流中碍航浅滩宜采取筑坝或疏浚与筑坝相结合的措施,形成有利于冲 深航槽的水流结构.稳定少变的浅滩宜采取疏浚措施.

4.6.1.4航道条件满足建设标准但有不利变化趋势的沙质浅滩,宜采用守护型整治,

1()

4天然径流航道

维持有利的滩槽格局,稳定航道条件,

4.6.1.5年际冲淤变化较大或河势多变的浅滩,应利用河床演变过程中的有利时机进 行整治,在实施过程中应以确保整治效果为目标,采取动态管理、优化设计,

4.6.1.6整治中枯水均出现碍航的浅滩,可根据不同碍航时期分别确定整治流量,采 取相应的整治措施,并应以中水整治为主,兼顾枯水整治,

4.6.2守护型整治工程应依据守护的河岸地形、滩槽形态,确定工程守护平面位置及相 应高程"

4.6.3整治河段的上、中、下游或滩群的不同部位,可根据不同的滩险特性,确定不同的 整治水位和整治线.

4.6.4浅滩的整治水位与整治线宽度应统筹考虑、相互协调,并应按不同的组合进行验 证,优选工程实施后冲刷强度与冲刷历时达到最佳的组合方案“

4.6.5特别复杂的浅、急、险滩,其整治水位、整治线宽度和整治线布置,宜通过河工模型 试验或数值模拟研究综合确定<,

4.6.6浅滩整治水位可采用优良河段平滩水位法、多年平均流量法、造床流量法或水位 与航深关系法等,结合本河段的整治经验综合分析确定,其确定方法应符合下列规定,

4.6.6.1当滩段有足够的实测水文资料时,可采用造床流量法推求与第二造床流量相 应的水位,并同优良河段平滩水位和多年平均流量相应的水位相比较,结合当地的实践经 验,合理选取整治水位,

4.6.6.2当浅滩具有多个水文年的水位和航道水深、相应地形实测资料时,可通过绘 制退水时段的水位与水深关系曲线,选取边滩完整、冲刷良好的年份发生明显冲刷的起始 水位作为整治水位.

4.6.6.3采用经验法,可参考同类河流的实践经验,结合本工程实际条件分析确定. 当缺乏参考资料时,可采用表4.6.6中的数值.

表4. 6.6整治水位高于设计最低通航水位的经验值(m)

|

河流类型 |

山区河流 |

平原河流 |

|

小型 |

0.5 ~ 1.2 |

0. 5 ~ 1.5 |

|

大中型 |

0.8 ~2.() |

1.0 ~ 3.() |

4.6.7浅滩整治线宽度应根据河流的具体情况和整治经验综合分析确定,也可采用经验 公式计算确定"缺乏整治经验的河流,整治线宽度可采用优良河段模拟法、实测河宽与水 深关系法或理论计算方法综合确定.其确定方法应符合下列规定,

4.6.7.1当采用优良河段模拟法时,应在同一河流内,选择水沙条件与整治滩段类似 的若干个优良过渡段,以平滩水位的水面宽度平均值作为整治线宽度,

4.6.7.2对于具有周期性演变规律的浅滩,可根据滩段航道优良时期实测河道图,取 浅滩对应部位平滩水位水面宽度的平均值作为整治线宽度,

4.6.7.3当采用实测河宽与水深关系法时,可在滩段及上下游水沙条件相似的河段内 选取若干横断面,量取相应于整治水位时的水面宽度和设计航宽范围内的最小水深,点绘 河宽与水深关系图,参考点群的下包线选取满足航深条件的水面宽度作为整治线宽度,

11

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

4.6.7.4当采用理论计算方法时,整治线宽度可采用下列方法确定:

(I)一般河流整治线宽度按下式计算:

&=叫(>〕 (4.6.7-i)

式中B2——整治线宽度(m);

K一系数,通常情况取1,复杂情况取0.8 ~0.9 ;

乱——整治水位时整治前的水面宽度(m);

乱——整治水位时整治前的断面平均水深(m);

η——水深修正系数,根据优良河段断面形态或本河段工程实际选取,估算时取 0.7 〜0.9;

H'——整治水位时设计的航道水深(m);

y——指数,河床稳定的河流取1.67;以悬沙造床为主的河流取1.33;以推移质造

床为主的河流取1.2 ~ 1.4,

(2)来沙量较少和河槽较稳定的河流,整治线宽度按下式计算:

刍=君万 (4.6.7-2)

式中B2——整治线宽度(m);

Q——整治流量(m、/s);

m——河床糙率;

H2——整治水位时设计的断面平均水深(m);

J—水面平均比降.

4.6.7.5汉道浅滩的整治线宽度应结合汉道的分流比与所选汉道的各项水力因子,参 照第4. 6.7.1款~第4.6.7.4款的方法确定,

4.6.8浅滩整治线布置应符合下列规定"

4.6.8.1整治线的走向和位置应依靠主导河岸,其起讫点应与稳定深槽的河岸相衔 接,并根据河流的地形、地貌特征,利用比较固定的河岸、突嘴或矶头等作为整治线的控制 节点"

4.6.8.2整治线应布置成缓和而平滑的连续曲线,两组反向曲线之间应以直线过渡段 连接,直线过渡段长度应大于设计顶推船队长度或设计最大单船长度,但不得大于整治线 宽度的3倍,

4.6.8.3整治线的范围宜选在河流退水期冲刷较快、泥沙淤积较少和深泓线较稳定的 区域,整治线的走向宜与中、枯水流向吻合“

4.6.9急滩和险滩整治水位的确定和整治开挖线的布置应符合下列规定,

4.6.9.1急滩和险滩整治水位应根据成滩碍航期的上下限水位和最汹水位,结合整治 开挖线布置综合分析确定。

4. 6. 9.2急滩整治开挖线布置应满足设计船舶、船队自航上滩或改善绞滩条件的 要求.

12

4天然径流航道

4.6.9.3险滩整治开挖线布置应满足设计船舶或船队上下行安全行驶所需的航道尺 度和水流条件,保障航行安全。

4.7沙质浅滩整治

4.7.1浅滩整治除应执行第3.2节相关规定外,还应进行下列资料的整理分析:

(1)浅滩河段冲淤变化;

(2)水位、流量与航道最小水深的关系;

(3)深泓线及纵横断面变化;

(4)分汉河段分流比和分沙比的变化;

(5)河床底质中值粒径分布;

(6)滩段洪、中、枯水期动力轴线的变化和沿程流速、比降或水面线的变化,

4.7.2整治沙质浅滩应掌握其成滩原因、上游来水来沙情况、出现冲刷和淤积的水位,分 析河岸、洲滩和航槽的年际年内变化规律,分析上下游河势变化、其他工程设施和沙石开 采活动等对本滩的影响。

4.7.3整治过渡段浅滩,应固定和加高边滩,调整航道流速,集中水流冲刷航槽,具体工 程措施应符合下列规定,

4.7.3.1整治正常过渡段浅滩,宜根据浅段长短、边滩高低及完整程度,在一侧或两侧 布置不同数量的丁坝,特殊情况下也可采用顺坝"丁坝群的首座和末座宜分别靠近上深 槽末端和下深槽首端.

4.7.3.2整治交错过渡段浅滩,宜在过渡段两侧建适当数量的丁坝,规顺流路,上深槽 尖潭和下深槽沱口可酌情予以封堵。当过渡段处于河道的顺直放宽段时,除在过渡段布 置丁坝外,也可采用适当方式固定和加高上下边滩,堵塞窜沟,稳定深泓走向,应使河道在 整治水位时成为微弯形态.

4.7.3.3整治复式过渡段浅滩,应根据中间深潭容积大小及发展趋势,按双向过渡或 单向微弯过渡,在一岸或两岸合理设置丁坝群,当边滩变化较大或过于低平时,应予固定 和加高

4.7.3.4整治蜿蜒河段交错过渡段浅滩和复式过渡段浅滩,尚应考虑上下弯道的局部 护岸,

4.7.4整治弯道浅滩,应规顺岸线,调整过小的弯曲半径,具体工程措施应符合下列 规定.

4.7.4.1岸线不规整的弯道浅滩,可采取切嘴或建丁坝群等措施平顺岸线,对抗冲性 能较差的弯道凹岸,尚应辅以必要的护岸.

4.7.4.2弯道过分发育,弯顶产生撇弯切滩,或凸岸边滩侵入航道,可在凹岸布置整治 建筑物,必要时应蹄浚凸岸边滩浅区"当需要裁弯取直时,应进行充分论证或模拟试验 研究,

4.7.5整治汉道浅滩,应在慎重选汉的前提下,采取工程措施稳定或调整汉道间的分流 比,改善通航汉道的通航条件,并应符合下列规定,

13

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

4.7.5.1通航汉道的选择,应考虑汉道的稳定性和发展趋势、通航水流条件、分流比和 分沙比、与城镇工业交通水利布局的关系、工程投资等,通过综合分析比较确定.

4.7.5.2汉道浅滩中通航汉道的分流量能够满足要求时,宜采取固滩鱼嘴或护洲鱼嘴 等措施稳定分流比;当分流量不能满足要求时,应在洲头修建分流鱼嘴,或在非设计通航 汉道内修建锁坝,并结合其他整治建筑物,调整汉道分流比.

4.7.5.3整治汉道进口段浅滩,应在保证所需流量前提下布置整治建筑物,稳定洲头, 加高洲头边滩,调整流速分布,当河岸易于冲蚀时,尚应采取必要的护岸措施,稳定河势; 当浅区不易冲刷时,宜同时进行蹄浚"

4.7.5.4整治汉道出口段浅滩,宜在一岸或两岸布置建筑物,并可根据需要建洲尾顺 坝;当浅区不易冲刷时,宜同时进行蹄浚,

4.7.5.5整治汉道中部出现的浅滩,可参照整治单一河道的原则和方法布置整治建筑 物,并应避免通航汉道分流比的明显减少.

4.7.5.6整治因心滩低矮而形成的汉道浅滩,可采取固滩鱼嘴或两侧带短丁坝的顺坝 等措施加高心滩;也可采用适当数量的丁坝使心滩与岸相连,固滩与堵汉并举,

4.7.6整治散乱浅滩,应采取固滩、筑坝和护岸等措施改善滩槽形态,集中水流,稳定中 枯水流路<,具体工程措施应满足下列要求,

4.7.6.1整治因边滩切割而形成的散乱浅滩,可按微弯线型规划整治线,建丁坝群加 高和固定上下边滩,形成微弯、稳定的过渡段航槽,

4.7.6.2整治因河岸和河床均不稳定而形成的散乱浅滩,应利用节点,顺应河势,统筹 规划整治线,可采取建丁坝群和护岸措施,巩固、完善边滩和心滩,保护可以作为主导河 岸的滩岸,必要时应结合新航槽的开挖,形成稳定的中枯水河槽。

4.7.7整治支流河口浅滩,应采取适当的措施减小汇流角,改善汇流条件,增大浅区冲刷 能力,具体工程措施应满足下列要求,

4.7.7.1当支流无通航要求时,应按有利于冲刷干流浅区的原则,合理布置整治线和 建筑物,必要时应采取措施减小汇流角,可在汇流处建导流顺坝,导流顺坝的整治水位应 通过专题论证确定,

4.7.7.2当干支流均有通航要求时,除应采取措施减小汇流角外,尚应根据支流汇入 干流凹岸或凸岸、干支流相互顶托和滩槽分布等情况,统筹规划干支流整治线走向,合理 布置整治建筑物。当汛期汇流口淤沙量较大时,宜适当提高整治水位,必要时应采取疏浚 措施.

4.8卵石浅滩整治

4.8.1卵石浅滩整治的资料整理分析,除应符合第4. 7.1条的规定外,尚应分析卵石的 排列方式和紧密程度,

4.8.2整治过渡段浅滩应按第4.7.3条的规定执行,,当浅滩上浅下险时,可在下深槽沱 口内建丁坝或潜坝,调整流速,改善流态,

4.8.3整治弯道浅滩,可在凹岸适当部位建顺坝或下挑丁坝,平顺近岸水流,必要时应疏

14

4天然径流航道

浚凸岸浅区,增大弯曲半径;也可建顺坝封闭弯槽,开挖直槽"

4.8.4整治汉道浅滩除应符合第4.7.5条的规定外,尚应符合下列规定,

4.8.4.1整治汉道进口段浅滩,宜建洲头顺坝,拦截横流,调整流向,并稳定洲头,当 存在碍航流态时,也可建潜坝,改善流态e

4.8.4.2整治汉道出口段浅滩,宜布置洲尾顺坝,必要时应在通航汉道加建丁坝,

4.8.4.3当将枯水期分流比较小的支汉辟为枯水航道时,应经充分论证或模拟试验 验证.

4.8.4.4整治分汉河段两槽交替通航的淤沙浅滩,应查明淤沙浅滩开始冲刷的水位, 可采取筑坝措施,提前冲刷淤沙航槽,抬高其开航水位,也可炸除、开挖非淤沙航槽,降低 其封航水位,

4.8.5整治支流河口浅滩应按第4. 7.7条的规定执行“

4.8.6整治峡口浅滩,宜以峡口壅水消退期淤沙开始冲刷的水位作为整治水位,布置整 治建筑物,集中水流加速航道冲刷,有条件开辟新航槽作为过渡航道时,也可开挖新槽.

4.9石质浅滩整治

4.9.1整治无泥沙冲淤变化的石质浅滩,应进行滩段的流速、比降和流态等资料的分析; 整治有泥沙冲淤变化的石质浅滩,尚应分析泥沙运动规律。

4.9.2整治石质浅滩应根据有无泥沙冲淤变化情况,采取开槽或筑坝措施,

4.9.2.1在无泥沙冲淤变化的石质浅滩上开槽,应合理确定开挖断面的形式和纵坡, 并与上下深槽平顺衔接,避免进出口处出现横流和急流,

4.9.2.2整治有泥沙冲淤变化的石质浅滩,宜按中枯水流向,合理确定航槽走向"除 采取炸礁开槽措施外,必要时可通过筑坝增大输沙能力,

4.9.3石质浅滩开挖后,当水面降落造成不利影响时,宜在浅滩下游筑丁坝或潜坝壅水,

4.10急滩和险滩整治

4.10.1急滩和险滩整治设计的资料收集除应符合第3.2节的规定外,尚应补充下列 资料:

(1)成滩期现行航线及拟开辟航线上的比降和流速,碍航流态类别、位置、范围和强 度等观测资料;

(2)设计船型、设计船队的航迹和航速资料;

(3)船舶紋滩、助推助拖上滩、海损事故的调查分析资料;

(4)溪口急滩溪沟内山洪来石量及相应水文条件的调查和观测资料;

(5)卵石急滩卵石輸移带位置及走沙期水文资料.

4.10.2急滩和险滩成滩期的上限水位、下限水位和最汹水位,应根据滩险在各级水位下 的碍航情况确定"

4.10.3急滩整治应优先采取清礁或疏浚措施扩大滩口过水断面、筑坝或填槽改变河床 断面形态等措施,调整航线上的流速分布和比降,满足船舶自航上滩的流速、比降要求,

15

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

当整治工程量过大时,也可采取构成错口滩型或延长错口长度、拓宽缓流航槽等方法进行 整治"

4.10.4急滩整治应满足船舶在整治河段的设计最高通航水位以下自航上滩。受条件限 制时,也可采用整治与助推助拖相结合,或通过综合分析确定经济合理的上限通航流量, 4.10.5船舶自航上滩允许的比降和流速,可通过实船试验、船模试验或分析计算确定, 4.10.6急滩整治设计,应进行整治前后水面线和断面流速分布计算,预测整治后航线上 的流速、比降及其对上游河段的影响,对上游河段有不利影响时,应采取措施消除不利 影响。

4.10.7急滩整治开挖线的布置、开挖断面形式及需扩大的面积应采用数值模拟计算进 行多方案比较确定,计算整治前后比降及断面流速分布的变化,滩势复杂或跌水较大的 急滩,必要时应通过河工模型试验和船模试验确定整治方案,

4.10.8急滩整治开挖线的布置应符合下列规定,

4.10.8.1开挖线的布置应尽量满足开挖区不产生回淤,有利于整治后航线的平顺衔 接,开挖线不应与水流方向形成较大交角。

4.10.8.2以拓宽或开辟缓流航道为主的整治,开挖线应布置在有缓流的一岸,

4.10.8.3以扩大过水断面、减缓流速和降低比降为主的整治,开挖线宜布置在主流偏 向的一岸.

4.10.8.4以构成错口滩型为主的整治,开挖线布置宜采取切除上突嘴的下游部分、下 突嘴的上游部分,延长错口长度

4.10.8.5成滩水位变幅较大的急滩,开挖线的布置应适应不同水位期的航行需要,必 要时可在不同高程上布置多条开挖线,

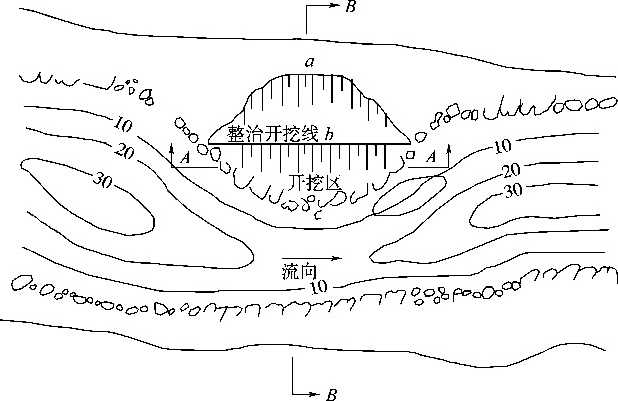

4.10.9急滩整治开挖横断面和开挖区底部纵坡(图4.10. 9)应符合下列规定<,

4.10.9.1横断面稳定的边坡值可按表4.10.9选取,当需要扩大过水面积时,其边坡 可缓于表中数值,必要时可采用变坡.

表4.10. 9横断面稳定边坡

|

岩石类别 |

基岩 |

块石 |

碎石 |

卵石 |

|

边坡 |

1 : 0. 2 ~ 1 : 1.() |

1 : 1. () ~ 1 : 1.5 |

1 : 1.5 ~ 1 : 2. 5 |

1:2. 5 -1: 3.() |

4.10.9.2横断面底坡上需过船时,水下清礁根据清礁区宽度宜采用平坡或台阶式,陆 上炸礁宜采用单一坡度,根据地形、地质条件和整治工程的需要也可采用变坡,,中、洪水 急滩采用斜底坡时,底坡不宜缓于1: 6"

4.10.9.3横断面底坡上需过船时,开挖线的高程应充分考虑船舶过滩动吃水的影响"

4.10.9.4中、洪水急滩开挖线的纵坡,当底坡上不过船时宜与开挖线相同高程时的水 面纵比降相一致,当底坡上需过船时宜与最低可通航水位时的水面纵比降相一致,枯水 急滩开挖线的纵坡宜与设计最低通航水位时的水面纵比降相一致,

4.10.10基岩急滩的整治应符合下列规定,

4.10.10.1对口型突嘴急滩,可采用切除一岸或同时切除两岸突嘴,扩大过水断面,减 缓流速与比降"

16

4天然径流航道

▽ 设计水面线

设计水深

图4. 10.9急滩整治开挖示意图

(G开挖线布置;(b)开挖纵断面4 -4;(C开挖横断面B-B

4.10.10.2错口型突嘴急滩,在通过切除突嘴满足船舶自航上滩的炸礁工程量过大 时,也可根据突嘴的分布位置和形态,切除部分突嘴,延长错口长度,利于船舶交替利用两 岸缓流上滩"

4.10.10.3多个突嘴相临近的急滩整治,可根据各突嘴间的相互影响,参照对口型和 错口型突嘴急滩的整治方法确定各突嘴的切除方案,必要时进行模型试验,

4.10.10.4错口滩型的错口长度(图4. 10. 10)可采用下列公式计算:

D = L + Lh + Ln

K- KUeosθ

=B------

KUSine

(4. 10. 10-1)

(4. 10. 10-2)

17

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

(4. 10.10-3)

式中D——错口长度(m);

L——船舶或船队的长度(m);

"——船尾至下突嘴的安全距离(m);

厶——与船舶横渡航宽B相应的纵向距离(m);

B——滩口有效航行宽度(m);

匕——滩口有效航行宽度范围内的表面平均流速(m/s);

U—船舶的静水航速(n√s);

6——航向与流向的交角,取15。;

K——航速折减系数;

T11——相应于船舶静水航速的推力(N);

中—船舶或船队的总排水量(N);

7——滩口水面比降,

图4.10.10错口长度示意图

4.10.10.5窄槽型急滩和潜境型急滩宜采用清礁措施,扩大过水断面,枯水急滩在下 游有条件筑坝时可筑坝壅水,减缓滩口流速和比降"

4.10.11崩岩急滩和滑坡急滩的整治除应执行基岩急滩整治的有关规定外,还应符合下 列规定.

4.10.11.1应考虑滑坡体的稳定性,开展工程地质调查,进行稳定计算。当需采用爆 破措施时,应根据滑坡体的监测成果和稳定计算,限制每次起爆的最大用药量。

4.10.11.2开挖区宜选择在非滑坡一岸,当必须整治滑坡区一岸时,开挖区整治线布 置和整治断面形状,应结合改善通航条件及有利滑坡体稳定进行综合论证,滩势复杂、碍 航严重的崩岩急滩和滑坡急滩整治,开挖区选择、整治线布置和整治断面形状等应通过模 型试验确定,

4.10.11.3对相对稳定的崩岩和滑坡区,断面形式宜设计成宽浅型复式断面,边坡宜 采用缓坡折线式或阶梯式,

4.10.11.4对稳定性较差的崩岩和滑坡区,必要时可采取削坡减载、抗滑桩、锚杆和支 挡、在滑坡区外围设截流沟、在滑坡区布置排水系统等防治措施"

18

4天然径流航道

4.10.11.5大型崩岩急滩和滑坡急滩整治宜按初期整治和后期整治分期进行,初期 整治可先采用水下清礁开挖等措施,减缓急险程度,实现助推助拖上滩,后期整治应以稳 定滑坡体和改善通航为主.

4.10.12溪口急滩的整治,除应按基岩急滩的有关规定执行外,还应符合下列规定"

4.10.12.1溪沟内有筑坝条件,并能容纳5年以上溪沟山洪来石量时,可采用溪沟内 筑栅栏坝拦石的方案,来石量较大或库容不够时,可采用多级拦石坝.

4.10.12.2溪沟口下游有可容纳5年以上溪沟来石量的深沱区,沟口有适宜筑坝实施 溪口改道的条件时,可在溪沟口建导流坝,将溪沟内来石导向滩下深沱,导流坝应建在基 岩或坚固的基础上,宜避开山洪的直接顶冲,当溪口改道无天然的沟槽可利用时,可开挖 导流沟,

4.10.13卵石急滩的整治应符合下列规定,

4.10.13.1整治河床较稳定的卵石急滩,应采用整治与疏浚相结合的方法,扩大滩口 过水断面,调整滩口河床形态。有条件的滩段,可在两岸布置错口丁坝,使船舶能交替利 用缓流上滩.

4.10.13.2整治年内或年际有一定变化的卵石急滩,在扩大滩口过水断面的同时,应 根据卵石输移等情况,布置适当型式的建筑物引导水流,改变卵石输移线路,减少滩段航 槽淤积.

4.10.14连续急滩的整治,应全面统筹考虑,根据滩段中滩口的分布情况,采取蹄浚开挖 与筑坝壅水相结合的工程措施,分散水面的集中落差,减缓流速比降,通过整治无法达到 全部消除绞滩的连续急滩,可通过整治使较大的流速和比降相对集中到一处,变多絞为 单绞.

4.10.15分汉河段急滩的整治,应考虑整治后汉道分流比的变化,当通航汉道开挖后,分 流比增大,产生流速和比降相应增大的负效应时,应在非通航汉道采取适当的分流措施, 通航汉道进口段航槽平面开挖线布置,可采取喇叭形,便利船舶安全进槽。

4.10.16险滩整治应根据碍航特性和河床形态,采取炸礁、筑坝、填槽和蹄浚等工程措 施,拓宽和加深航道,增大弯曲半径,消除或改善不良流态。

4.10.17礁石险滩的整治应合理布置航槽线,采取炸礁或筑坝措施,改善流态,增大航道 尺度,航槽内礁石的炸礁底高程应考虑船舶动吃水增大等因素适当加大富裕水深,并宜 结合远期规划的航道水深,一次整治到位:,航槽边缘形成碍航流态的礁石,可采取清礁或 修建顺坝,平顺水流"

4.10.18急弯险滩的整治应符合下列规定,

4.10.18.1整治急弯险滩,应加大航道宽度或弯曲半径,消除或改善扫弯水和回流等 不良流态,满足船舶船队安全航行的要求。

4.10.18.2单一河道中的急弯险滩可采取下列整治措施:

(1)挖除部分凸岸边滩,加大航道弯曲半径,必要时在凹岸深槽填槽或建潜坝,调整 河床断面形态,改善水流条件;

(2)当凹岸有突嘴挑流时,在突嘴上游建丁坝或丁顺坝,将主流挑出突嘴,减缓扫弯

19

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

水、泡漩水等不良流态;

(3)两岸有突出石梁交错的急弯险滩,以整治凸岸石梁为主,

4.10.18.3分汉河道内的急弯险滩,可采取下列整治措施:

(1)在汉道进口处建洲头顺坝或开挖洲头突出的浅嘴,减弱冲向凹岸的横流;

(2)在汉道出口处建洲尾顺坝,拦截横流,必要时在凹岸建顺坝或丁坝;

(3)废弃老槽、另辟新槽,或上下行船舶分槽航行,

4.10.19泡漩险滩的整治应符合下列规定,

4.10.19.1河心礁石或岸边突出石梁形成的泡漩险滩,可炸除礁石或石梁平顺水流, 调整河底水流结构.

4.10.19.2凹岸突出岩嘴形成的泡漩险滩,可根据河道宽窄情况,分别采用在岩嘴上 游建丁顺坝或潜坝的措施,必要时可切除凹岸边滩突嘴.

4.10.19.3汉道进口处洲头主流顶冲河岸形成的泡漩险滩,可建洲头顺坝,调顺进口 段主流流向,消减泡漩水。

4.10.20滑梁水险滩的整治应符合下列规定.

4.10.20.1整治滑梁水险滩,应分析滑梁水成因和碍航程度,并查明碍航期流速、比 降、横流方向及强度,石梁上水深及对船舶安全航行的影响,

4.10.20.2整治一岸石梁形成的滑梁水险滩,可将石梁炸低至成滩的下限水位以下, 或在石梁上建顺坝,其坝顶高程高于成滩上限水位"

4.10.20.3整治两岸石梁均有滑梁水的险滩,应采取措施消除一岸滑梁水,可炸低石 梁或石梁上建顺坝,使船舶可避开另一岸滑梁水航行.

4.10.21急、浅、险复合型滩险的整治,应根据各碍航部位的特性及相应关系,上下兼顾, 采取不同的工程措施,对于复杂的复合型滩,应采用物理模型或数值模拟计算研究确定 工程方案,复合型滩险的整治尚应符合下列规定,

4.10.21.1上浅下险的复合型滩险,在治理上段浅滩时,应充分考虑因上段航槽水流 集中对下段险情的负面影响,适当加大对下段险滩段的治理力度,

4.10.21.2上浅下急的复合型滩险,在采用扩大过水断面方法治理下段急滩段时,应 验算对上段浅区水面降落的影响,适当调整上段浅滩治理的整治参数,

4.10.21.3沿程急、险段交替的复合型滩险,应考虑急险段的分布状况,碍航程度及相 互影响,进行多方案分析比较,综合治理,

4.11工程布置

4.11.1 丁坝布置应符合下列规定“

4.11.1.1平原河流丁坝宜正交或下挑布置,丁坝群首座丁坝可下挑布置;山区河流的 卵石滩宜布置成下挑丁坝、带勾头的正交或下挑丁坝"

4.11.1.2为抬高水位、调整比降布置的对口丁坝、护岸的短丁坝和加高心滩与顺坝相 连的短丁坝,宜与水流正交,

4.11.1.3 丁坝群中的两坝间距可按表4. 11.1取值,当整治线方向与洪水主流向夹

20

4天然径流航道

角较大或有流冰时,丁坝间距可适当缩小.

表4.11.1 丁坝间距

|

所处位置 |

凸岸 |

凹岸 |

顺直段 |

|

一般丁坝 |

(1.5 ~3.0)L |

(1.() ~2.0)L |

(1.2 ~2. 5)L |

|

护岸丁坝 |

— |

(0.8 ~2.0)L |

— |

注止为上一座丁坝在过水断面上的有效投影长度

4.11.1.4顺坝内侧的格坝间距可按凸岸丁坝间距确定,

4.11.2顺坝布置应符合下列规定.

4.11.2.1导流顺坝轴线应与整治线走向一致,可根据需要布置为直线或平缓曲线;坝 头宜接近下深槽,并保持水流平顺,

4.11.2.2以拦截横流为主的洲头与洲尾顺坝宜沿洲脊线布置,与江心洲地形平顺 衔接,

4.11.2.3调整山区河流过分凹入河弯或引导主流从一岸过渡到另一岸,可采用丁 顺坝.

4.11.3锁坝应根据地质、地形和水流条件进行布置,并应符合下列规定“

4.11.3.1平原河流上的锁坝,宜建在汉道的中、下段,并与汉道的主流向正交;当汉道

的水面落差超过0.8m时,宜分别在汉道的中上段和中下段建锁坝,

4.11.3.2山区河流上的锁坝,宜建在汉道的上、中段"

4.11.4鱼嘴可分为固滩鱼嘴、护洲鱼嘴和分流鱼嘴,其布置应符合下列规定,

4.11.4.1鱼嘴分流点位置的确定应有利于两汉分流比的调整,

4.11.4.2固滩鱼嘴和护洲鱼嘴的平面线型应依附洲滩,顺应自然条件,以曲度适中的 曲线光滑连接,

4.11.4.3分流鱼嘴可根据工程的需要布置为圆头型或尖嘴型,其平面外形可部分依 附于洲滩,也可全部由导堤或坝体组成,

4.11.4.4分流鱼嘴的位置、线型和尺度,宜根据整治要求通过模型试验确定<,

4.11.5护岸工程的布置应符合下列规定,

4.11.5.1对可能造成航道条件不利变化的自然崩岸和布置整治建筑物后河岸可能受 冲的部位宜布置护岸工程,

4.11.5.2护岸工程宜连续平顺布置;当护岸段较长而河岸抗冲性能相对较好时,经论 证可间断平顺布置.

4.11.5.3当局部岸线不规则时,可采用短丁坝护岸,丁坝间距以主流不冲刷河岸为原 则确定.

4.11.6护滩建筑物可采用整体、整片、条状间断、连续守护等布置方式,根据滩体情况可 按照下列方式分别或组合使用:

(1)当心滩面积小、整体受冲时,采用整体守护;

(2)对于面积较大的滩体,对受顶冲的头部采用整片守护,其他部位垂直水流采用条 状间断守护,条间距根据守护部位的冲刷强度布置;

21

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

(3)对以侧蚀为主的滩体,沿受冲一侧采用顺水流方向的连续守护方式“ 4.11.7挖槽布置应符合下列规定。

|

4.11.7.1 4.11.7.2 4.11.7.3 顺衔接. 4.11.7.4 |

挖槽的位置应避开泥沙严重淤积区,并与整治线相协调。 挖槽与中枯水主流向的交角不宜大于15% 短挖槽可用直线连接上下深槽,长挖槽可用折线构成微弯形与上下深槽平 挖槽的进口段可拓宽成喇叭形,平原河流的挖槽出口段宜适当加深" |

4.11.8弃土和弃渣处理应符合下列规定,

4.11.8.1蹄浚弃土可用于筑坝和填塞支汉、坝田,调整河床形态,

4.11.8.2弃渣宜用于筑坝或填槽,改善水流条件<,

4.11.8.3无直接利用的条件时,可抛置于不影响通航的深槽区,并应避免污染环境,

22

5沿海及潮汐河口航道

5沿海及潮汐河口航道

5.1 -般规定

5.1.1沿海及潮汐河口航道设计应掌握水流动力条件、风浪、含盐度、泥沙、地形、地质条 件和河床边界条件等因素,并综合上述因素进行多方案技术经济比选<,

5.1.2航道选线应全面分析当地自然资料,并应对海床稳定性、船舶通航安全等进行论 证。涉及疏浚的工程,尚应论证可挖性与可维护性,评价疏浚土可利用性并提出处置方案, 5.1.3通航条件复杂的航道工程,宜通过船舶操纵模拟试验研究确定航道的布置和尺度, 5.1.4对淤泥质航道,在保证船舶航行安全的基础上,经论证,可利用适航水深<,

5.2航道建设规模及标准

5.2.1航道建设规模应根据货运量、船型、船流密度、自然条件和港口发展状况等因素, 经技术经济论证后确定,并根据实际情况确定是否分期实施,

5.2.2航道设计船型应根据设计水平年内货种情况、船舶实际运营情况及船型尺度、港 口规划及规模、泊位情况等确定.

5.2.3航道的通航标准应根据当地水文、气象条件的特点,结合通航要求确定,进港航道 应与港口作业标准相协调,

5.2.4航道的设计航速应根据设计船型、航道条件、通航环境、通航安全管理条件及工程 经济性等综合分析确定,

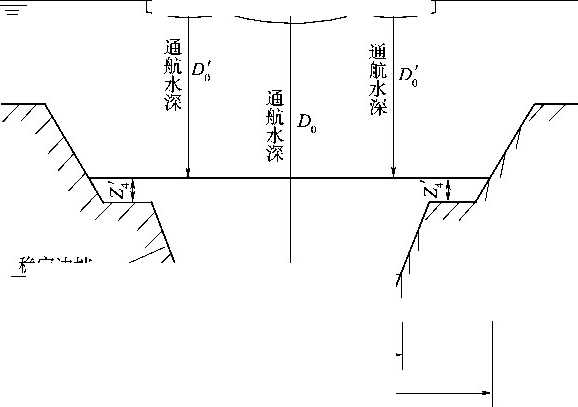

5.2.5航道通过能力应综合考虑设计水平年的交通流情况、自然条件、航道条件以及航道 服务水平等因素,可采用排队论、经验估算等方法确定,必要时宜采用交通流模拟模型分析, 5.2.6航道线数应根据航道通过能力满足船舶通行要求的程度,经技术经济论证确定"当 货运量或船舶艘次超过航道的合理通过能力时,单线航道宜扩建为双线航道或多线航道,. 5.2.7当航道内船流密度较大,经论证有必要使大、小船或重载、空载船分道航行时,可 采用复式航道,复式航道中,大船航道和小船航道的布设应根据航行方式、疏浚工程量等 因素确定.

5.3航道选线

5.3.1航道轴线的布置宜与涨落潮潮流长轴方向和主浪向基本一致;涨落潮潮流方向与 主浪向不一致时,航道轴线布置宜与当地泥沙输移的主要方向基本一致.

5.3.2淤泥质和粉沙质海岸航道轴线布置应主要考虑涨落潮潮流长轴方向,沙质海岸航 道轴线布置应主要考虑主浪向"

23

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

5.3.3航道交叉区段内,各航道应避免转向。各航道间有互通船舶要求时,交叉水域的 设计应满足船舶通视、转弯的安全要求,航道交叉水域宜设置警戒区,

5.3.4受潮汐影响的河口航道,宜利用天然深槽,当需穿越河口浅滩时,应着重分析河 流、海洋动力和泥沙对航道的影响,分析河口滩、槽的稳定性,必要时应通过模型试验,采 取适当的工程措施。

5.3.5港区进港航道与主航道连接段航道的布置应符合下列规定,

5.3.5.1进港航道与主航道连接处应考虑通视条件,满足船舶安全操纵的要求,.

5.3.5.2连接段形式与尺度应根据设计船型及其通航密度、水流泥沙条件等因素确定,,

5.3.5.3多个分叉支航道与主航道连接时,交叉点的布置不宜过于集中,

5.4设计通航水位及乘潮水位

5.4.1设计通航水位应根据各类船型对通航保证率的要求、航道所在地区的潮汐特征 和蹄浚工程量等因素分析确定,通常情况下可取设计低水位或乘潮水位,并满足下列 规定,

5.4.1.1设计低水位应采用低潮累积频率90%的潮位或历时累积频率98%的潮位,

5.4.1.2乘潮水位宜采用乘潮累积频率90%以上的乘潮水位.

5.4.1.3对于通航液化天然气船舶及邮轮等的航道,通航水位可取理论最低潮面"

5.4.2乘潮水位应根据需要乘潮的船舶航行密度、航行持续时间,结合所在地区潮汐特 征、航道沿程潮位过程和疏浚工程量等因素合理确定,并应符合下列规定,

5.4.2.1每潮次船舶乘潮进出航道所需的持续时间应为每潮次船舶通过航道的持续 时间,包括船舶间追踪航行的间隔时间,且应考虑时间富裕系数,取L 1 ~ 1.3,

5.4.2.2单一潮位站的乘潮水位应按现行行业标准的有关规定进行统计,且应有一年 以上的实测潮位资料,乘潮水位可取与每潮次船舶乘潮进出航道所需的持续时间相对应 的乘潮累积频率90% ~95%的水位;对通行大型船舶次数较少的航道,乘潮累积频率可 适当降低,

5.4.2.3当潮位受气象影响季节性变化较大时,对所选用的乘潮水位,应核算低水位 月份的航道通过能力及其对港口正常营运的影响,

5.4.3在水流条件变化可以预测的水域,当避开对船舶航行最不利的时段,对船舶安全 明显有利且工程投资较为节省时,可选择以某一流速对应的延时作为通航时段"

5.5航道尺度

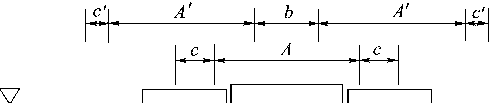

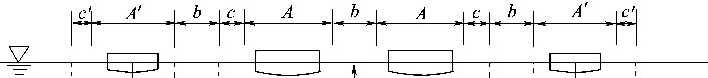

5.5.1单向和双向航道通航宽度宜按式(5.5.1-1) ~式(5.5.1-3)计算,当航道较长、自 然条件较复杂或船舶定位较困难时,可适当加宽;当自然条件和通航条件较有利时,经论 证可适当缩窄<,

单向航道 W = A+2c (5.5. 1-1)

双向航道 W = 2A+b+2c (5.5.1-2)

4=献£Silry+8) (5.5. 1-3)

24

5沿海及潮汐河口航道

式中W—航道通航宽度(m);

4——航迹带宽度(m);

C——船舶与航道底边间的富裕宽度(m),按表5. 5.1-1的规定选用;

6——船舶间富裕宽度(m),取设计船宽B,当船舶交会密度较大时,船舶间富裕 宽度可适当增加;

氾——船舶漂移倍数,按表5.5. 1-2的规定选用;

L——设计船长(m);

γ——风、流压偏角(。),按表5.5. 1-2的规定选用;

B——设计船宽(m).

表5.5.1-1船舶与航道底边间的富裕宽度C

|

项目 |

杂货船或集装箱船 |

散货船 |

油船或其他危险品船 | |||

|

航速(4) |

W6 |

>6 |

46 |

>6 |

W6 |

>6 |

|

c(∣rι) |

0. 5(出 |

0, 758 |

0, 758 |

B |

B |

1. 50 B |

注:对于坚硬粘性土、密实砂土及岩石底质等硬质底质和边坡坡度大于1: 2情况下的航道,船殖与航道底边间的富 裕宽度C应适当增大

表5.5.1-2船舶漂移倍数"和风、流压偏角7值

|

风力 |

横风W7级 | ||||

|

横流流速V(ιrι∕κ) |

V≤(λ 10 |

(1 10 < VWO. 25 |

0, 25 < V≤(λ 5() |

0, 5() < VWO, 75 |

(),75 < VWLoO |

|

n |

1.81 |

1.75 |

1.69 |

1.59 |

1.45 |

|

7(°) |

3 |

5 |

7 |

10 |

14 |

注:,①当斜向风、流作用时,可近似取其横向投影值查表;

②考虑避开横风或横流较大时段航行时,经论证,航迹带宽度可进一步缩小..

5.5.2航道底边线与船舶可能触碰的建筑物、岛礁等之间应有一定的安全距离,安全距 离的确定可根据建筑物的结构型式、岛礁水下部分的形态及其航行安全需要综合确定, 必要时,可采用船舶操纵模拟试验分析论证船舶通过以上水域的安全性,

5.5.3对液化天然气船舶通行的航道,通航宽度除满足上述规定外,尚应满足不小于5 倍设计船宽的要求,,当液化天然气船舶需与其他船舶交会时,航道有效宽度应通过专项 论证确定<,

5.5.4当影响航道尺度的因素复杂时,航道通航宽度应进行船舶操纵模拟试验验证,必 要时可结合实船观测等方式确定航道通航宽度

5.5.5航道通航水深和设计水深应根据设计船型吃水、船舶航行下沉量、波浪产生的垂 直运动、航道底质、水体密度、回淤强度、维护周期等因素确定,并符合下列规定.

5.5.5.1航道通航水深和设计水深可按下列公式计算:

P0 = T + Z0 +Zl + Z2 + Z, (5.5.5-1)

D =D.+Zi (5.5.5-2)

式中 4——航道通航水深(m);

T——设计船型满载吃水(m),对杂货船可根据实际情况考虑实载率对设计船型 吃水的影响;

25

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

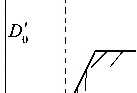

4——船舶航行下沉量(m),对于非限制性航道按图5.5.5的规定选用;

乙——航行时龙骨下最小富裕深度(m),按表5.5. 5-1的规定选用;

Z2——波浪富裕深度(m),按表5.5.5-2的规定选用;

4——船舶装载纵倾富裕深度(m),杂货船和集装箱船可不计,油船和散货船取

0. 15m,滚装船可按表5.5.5-3的规定选用;

D——航道设计水深(m),即蹄浚底面对于设计通航水位的水深;

Z4——备淤深度(m),应根据两次挖泥间隔期的淤积量计算确定,对于不淤航道, 可不计备淤深度;有淤积的航道,备淤深度不宜小于0.4m:,

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

)0.4

0.2

船体下沉值Z" m

2 4 6 8 '10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 船舶吨级D/r(l∕)

图5. 5. 5船舶航行时船体下沉值曲线

表5.5.5-1航行时龙骨下最小富裕深度4(m)

|

吨级(I) 土质特 |

DWT < 5(XX) |

5m)^ D WT < I(XXX) |

↑{){m^Dwτ <50000 |

5m){)^DWT < I(XXXX) |

1 (XXKX) ≤ OtFT <300000 |

|

淤泥土、软塑、可塑性 土、松散沙土 |

().20 |

0. 2() |

0. 3() |

0.40 |

0. 5() |

|

硬塑粘性土、中密砂土 |

0. 30 |

0. 3() |

().4() |

0. 50 |

0. 6() |

|

坚硬粘性土、密实砂 土、强风化岩 |

0.40 |

().4() |

0. 5() |

0. 6() |

0. 70 |

|

风化岩、岩石 |

0. 50 |

0. 60 |

().60 |

0. 80 |

0. 8() |

表5.5.5-2船、浪夹角敏与Z2/反4%的变化系数值

|

Ψ(o) |

0 (180) |

10 (170) |

20 (160) |

30 (150) |

4() (140) |

5() (BO) |

60 (120) |

70 (110) |

8() (100) |

90 (90) |

|

Z∕% 汙W8Q |

0. 24 |

().32 |

().38 |

0.42 |

0.44 |

0.46 |

().48 |

0.49 |

0. 5 |

().52 |

|

Z∕% 汙二 IoG |

().55 |

().65 |

().75 |

().83 |

0. 9() |

0. 97 |

1.02 |

1. ()8 |

1.1() |

1.15 |

注:①当DUT < IOOOOl时,表中数值应增加25% ;

②当波浪平均周期8s<T<10s时,可内插确定ZJH4*的取值;

③当波浪平均周期j⅛ MX时,应对厶值进行专门论证

26

5沿海及潮汐河口航道

表5.5.5-3滚装船配载不均而增加的船尾吃水值Z3

|

船 舶 吨 级 |

ZgrD | |

|

DWT( I) |

CT(I) | |

|

W I(KK) |

≤3(XX) |

().3() |

|

> I(XX) |

> 3000 |

0. 20 |

注:划分船舶吨级时,货物滚装船采用DWT、汽车滚装船和客货滚装船采用C「.

5.5.5.2对于以骤淤回淤为主的航道,应综合考虑骤淤发生的规律、船舶类型、通航密 度及工程量等,根据港口营运需要和工程经济合理性,确定航道设计的骤淤重现期标准. 当骤淤强度沿航道变化较大时,宜沿航道确定不同的骤淤备淤深度,

5.5.5.3航道设计A寸,应考虑当船舶由海域进入河口水域后水的密度对船舶吃水的影响,

5.5.6当自然资料不足时,航道所需通航水深也可按下式估算:

D=kT (5.5.6)

式中D——航道设计水深(m);

⅛——系数,有掩护水域可取L 1 ~1.2,开敞水域可取1.2 ~ 1.3;

T—设计船型满载吃水(m)"

5.5.7航道转弯段弯曲半径r和加宽方式应根据转向角巾和设计船长L确定,复杂情 况宜通过船舶操纵模拟试验确定,并应符合下列规定,

5.5.7.1当,W10。时,可不考虑转弯段圆弧过渡,航道内外边线可直接相交,

5.5.7.2当10。<<∕>W30。时,火=(3 ~5) 二,宜采用切角法(图5. 5. 7a)加宽,当水域狭 窄,切角困难时,经论证可采用折线切割法(图5.5. 7b)加宽,

(1>)

图5. 5. 7航道转弯加宽示意图

(Q切角法Mb)切割法

*航道转弯处采用折线切割法加宽的等分析线段数

27

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

5.5.7.3当30。<,<60。时,R = (5 ~10)二,可采用折线切割法加宽,

5.5.7.4当,>60。时,火›10£,可采用折线切割法加宽<,有条件时,航道弯曲半径和 转弯段加宽方案可采用船舶操纵模拟试验验证<,

5.5.8不同岩土类别航道边坡坡度可参照表5. 5. 8确定"对情况复杂的航道边坡应通 过试验或按类似岩土特性和水文条件的现有航道确定,当航道开挖较长且岩土特性有明 显区别时,可根据实际情况分段采用不同边坡坡度,当航道开挖较深且岩土特性有明显 区别时,可采用变坡度设计,

表5.5. 8不同岩土类别航道边坡坡度

|

岩土 类别 |

岩土名 |

状态 |

岩土有关指数 |

边坡 坡度 | |||

|

标淮贯入 击数N |

天然重度 (kN∕ιl) |

天然含水率 3( % ) |

孔隙比 e | ||||

|

淤泥 土类 |

流泥 |

流态 |

— |

< 14. 9 |

85 <ω≤150 |

e >2.4 |

1 : 25 ~1 : 50 |

|

淤泥 |

很软 |

<2 |

<16. 6 |

55 <3W85 |

1.5 <e≤2.4 |

1:8 ~1:25 | |

|

淤泥质土 |

软 |

W4 |

≤17. 6 |

36 ( 3455 |

l∙dW1.5 |

1 : 3 ~ 1 : 8 | |

|

粘性 土类 |

粘土 |

中等 |

48 |

W18.7 |

— |

— |

1 : 2 ~ 1 : 3 |

|

粉质粘土 |

硬 坚硬 |

≤15 >15 |

W19. 5 >19. 5 |

— |

— | ||

|

粘质粉土 |

软 中等 |

W4 W8 |

W17. 6 W18.7 |

— |

— |

1 : 3 - 1 : 8 | |

|

硬 坚硬 |

≤15 >15 |

W19. 5 >19. 5 |

— |

— |

1 : 1.5 ~ 1 : 3 | ||

|

砂土类 |

砂质粉土 |

极松 松散 |

W4 WlO |

W18. 3 W18. 6 |

— |

— |

1 : 5 ~ 1 : 1() |

|

中密 密实 |

≤30 >3() |

W19. 6 >19. 6 |

— |

— |

1 : 2 ~ 1 : 5 | ||

|

粉砂、细砂、 中砂、粗砂、 砾砂 |

极松 松散 |

W4 WlO |

W18. 3 W18. 6 |

— |

— |

1 : 5 ~ 1 : 1() | |

|

中密 密实 |

W 30 >3() |

W19. 6 >19. 6 |

— |

— |

1 : 2 - 1 : 5 | ||

|

岩石类 |

软质岩石 |

R,. <30 M Pa |

1 : 1.5 〜1 : 2. 5 | ||||

|

硬质岩石 |

R,. N 3。M Pa |

1 :(}. 75 ~ 1 : 1.0 | |||||

注:①&——单轴饱和抗压强度(MPa);

②对粘质粉土和砂质粉土,当航道开挖深度超过5",时可采用相对较陡的航道边坡数值;

■③通常情况下有掩护航道和开敞航道边坡坡度可不考虑波浪和水流作用的影响;但对有强浪和强流作用的开 敞航道边坡坡度宜适当放缓

5.5.9当航道较长时,航道设计除符合一般性规定外,还应考虑下列因素:

(1)深度基准面的变化;

28

5沿海及潮汐河口航道

(2)沿程潮位变化和潮波传播的影响,根据多个潮位站的潮位资料分析计算乘潮历 时与乘潮水位,分别计算进、出港两个方向的乘潮历时和乘潮水位;

(3)当航道沿程深槽与浅滩相间时,结合船舶航行要求及潮汐变化情况,确定各区段 航道设计深度;

(4)在保证通航安全的前提下,论证设置候潮锚地、会船区、追越区的必要性;

(5)长航道各段水流、波浪等通航条件不同时,应对航道尺度分段计算,

5.5.10跨航道的桥梁、电缆和穿越航道的海堤管线、隧道等工程的净高、净宽和埋深的 确定应符合下列规定,

5.5.10.1桥梁或电缆的通航净高、净宽应满足航道发展规划技术等级和通航船型尺 度要求"具体参数取值应符合国家现行有关标准的规定,

5.5.10.2穿越航道的水下电缆、管道、涵管和隧道等应埋置于海床内,埋深不应小于 航道发展规划航道底高程以下2m,必要时,还应分析所在海床的稳定性和冲淤变化,并 根据最大可能冲刷深度、受力要求等论证后确定埋置深度或增加防护措施,

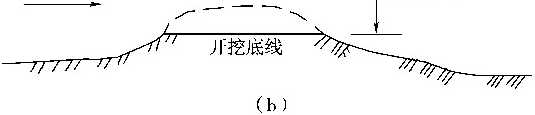

5.6潮汐河口航道整治

5.6.1潮汐河口演变应着重分析潮汐性质、径流和潮流相互作用,并应根据近期实测资 料进行下列分析:

(1)根据流域来水来沙的多年变化,尤其是大洪水和不同季节上游来水来沙、潮位、 流速和流量变化,分析塑造整治段河床的主要动力因素,确定整治段潮波的性质;

(2)根据整治段盐水和淡水混合的程度确定其类型;

(3)整治河段水流动力轴线、河床纵横向的年际和年内冲淤变化及洪、枯季河床质的 粒径变化;

(4)整治河段的风况和波浪等特征,

5.6.2河口潮流段和口外海滨段的浅滩和河口拦门沙浅滩的整治,应根据其成因和水沙 特性,采取不同的整治工程措施,

5.6.3有航运要求的潮汐河口,不宜建挡潮闸,必须建挡潮闸时,应进行充分论证,并采 取必要的工程措施满足通航要求,在河口上游建水库、水闸和在潮区界范围内围垦,均应 论证对河口航道尺度的影响"

5.6.4潮汐河口航道应根据河床边界条件,水文、风浪、泥沙、地质和河床演变等,通过技 术经济论证和方案比选确定整治方案,自然条件复杂的潮汐河口航道,宜通过模拟研究 论证、优选整治方案,

5.6.5潮汐河口整治水位和整治线布置应通过分析潮汐特性、涨落潮动力条件和输沙条 件,结合归顺涨落潮流路和改善航行条件等综合研究确定,并应符合下列规定,

5.6.5.1潮汐河口航道的整治水位,在河口潮流段可采用洪、枯季大、中、小潮产生最 大落潮流速时的平均水位,在口外海滨段且当整治建筑物兼有防浪或拦沙作用时可高于 该水位"

5.6.5.2河口潮流段航道整治线走向宜与落潮流主流向一致且其线形宜采用微弯形,

29

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

口外海滨段航道整治线走向宜与涨落潮主流向一致<,

5.6.5.3河口潮流段和口外海滨段航道整治线宽度应有一定的放宽率,其直线段的沿 程整治线宽度可按下式计算:

B2 =β0(l +ABY (5.6.5)

式中B2——下游计算端的整治线宽度(m);

综——上游计算端的河宽(m);

△E——放宽率,根据优良河段资料反求或通过模型试验经综合论证确定;

%——河流轴线上游计算端和下游计算端之间的距离(km) "

5.6.6整治潮汐河口航道,应利用涨落潮流的动力作用,采取蹄浚、筑坝或两者相结合的 措施,增加航道内的单宽流量,增加航道深度,

5.6.7在潮汐河口设计挖槽时,应进行潮流、波浪和泥沙运动的分析论证,选取相对稳定 的以落潮流为主的深槽为挖槽。在口外海滨段,当涨潮流占主导地位,并由此形成深槽 时,应选取涨潮流主槽为挖槽,.潮流与挖槽轴线的交角宜小于15。且不应大于30。,.

5.6.8潮汐河口航道蹄浚的抛泥区宜选在开挖航槽的下游,并应避免涨潮流挟带弃土进 人航槽造成回淤,

5.6.9在洪、枯水流量变幅较大或风浪作用较强的潮汐河口,应分析洪水或风浪对航槽 淤积的影响"

5.6.10拦门沙航道设计应研究河口拦门沙的成因和演变规律,并应包括下列内容:

(1)水流动力分布情况;

(2)盐水和淡水混合情况,最大混浊带位置变化和泥沙特性;

(3)径流量和潮流量比值及变化;

(4)上游来沙、潮流输沙、波浪掀沙和沿岸输沙的情况;

(5)底质组成和底沙输移形态及对河口地形的影响,

5.6.11河口拦门沙航道设计应根据历年地形图,比较分析其年际和年内洪、枯季的变化 规律"

5.6.12多汉道河口拦门沙航道的整治,宜选择河势稳定、落潮流动力强和分沙比小的汉 道为主航道,采取双导堤和分流鱼嘴与蹄浚相结合的工程措施,需要时可在导堤内侧布置 丁坝或在非通航汉道内建坝限流,导堤和丁坝的平面走向、间距和高程等布置宜通过模 型研究确定“

5.6.13易变河口拦门沙航道的整治,宜采取建单侧或双侧导堤的工程措施。为适应排 洪、纳潮和延长中枯水冲刷历时需要,可沿导堤内侧布置高程略低于导堤的丁坝,

5.6.14当河口拦门沙受沿岸输沙影响,导堤需兼顾拦截沿岸输沙功能时,单侧导堤应布 置在沿岸来沙方向一侧‹,

5.6.15 口门内浅滩的整治,宜选落潮流主槽为航槽,采取蹄浚和建丁坝、顺坝或加高潜 洲等措施集中水流.

5.6.16潮汐河口 口门内分汉河段浅滩的整治,宜选择落潮流动力较强、分沙较少的汉道 为主航道,适当布置整治建筑物,引导水流,增强其冲刷能力,

3()

5沿海及潮汐河口航道

5.6.17当在网状的入海河口选择一汉作为航道并整治其口门内浅滩时,应综合分析其 涨落潮动力条件和河床演变规律,合理选择工程措施,

5.6.18 口门内浅滩整治工程的丁坝布置,坝轴线宜与落潮流方向垂直,坝头高程应达到 整治水位,坝根高程宜高于中潮位或与岸滩面高程一致,

5.7航道稳定性分析

5.7.1航道工程设计应进行边坡、冲淤等稳定性研究和论证"

5.7.2航道稳定性和冲淤分析可采用类比估算法、经验公式法,也可采用模型试验、现场 测试等,其中,泥沙冲淤的预测在充分了解工程水域自然条件、泥沙来源、运移方式与途 径、沉积物水动力特性以及沉积环境等基础上,根据工程建设规模和不同阶段,宜采用数 值模拟、物理模型试验进行预测;对基本掌握泥沙运动规律的水域和项目的初期论证阶段 也可采用经验公式估算.

5.7.3对水流、泥沙等条件复杂的航道,宜进行挖槽试验,挖槽位置应选择具有代表性的 航段,.

5.7.4位于粉沙质海岸的航道应进行骤淤分析,并通过采取整治措施、设置骤淤备淤深 度或两者结合的措施减少骤淤对航道的影响,,

5.7.5潮汐河口整治应采用数值模拟方法研究抛泥对挖槽回淤的影响,必要时尚应通过 物理模型试验进行论证和预测"

5.7.6淤泥质海岸和粉砂质海岸航道淤积预测估算应按现行行业标准《港口与航道工 程水文规范》(JTS 145)的有关规定执行"

5.8防沙堤布置

5.8.1当波浪和海流等动力作用较强、沿岸輸沙量较大或人海径流及潮流不足以维持拦 门沙段的航道尺度时,经技术经济论证后应设置防沙堤,

5.8.2防沙堤的布置应根据工程要求,对当地河口和海岸的地貌特征、动力条件、泥沙来 源、运移方式及方向以及冲淤演变等资料进行分析研究,并应满足下列要求,

5.8.2.1应满足船舶的航行安全和便于船舶操纵,

5.8.2.2应与港口总体布局和有关海岸规划相协调,必要时应论证其分步实施的可能 性,并预测其建成后对环境产生的影响,提出相应的对策,

5.8.2.3应与当地水文、地貌、地形及地质等自然条件相适应,使被保护的航道不至产 生严重的淤积、冲刷或改变航槽走向;防沙堤的布置应有利于泥沙导入深海或航道外浅 滩,有利于折射或绕射的波浪将泥沙推向航道外,避免在口门和航道外造成涡流;当采用 双堤布置时,其口门应避开漂沙来向,

5.8.2.4防沙堤同时有防浪掩护功能要求时,其布置应结合防浪要求综合考虑,

5.8.2.5防沙堤的布置宜同时综合考虑其他防淤、防冲和人工补砂等其他辅助措施,

5.8.2.6当防沙堤布置在河口附近时,应避开河口射流区和高含沙区,当避开河口有 困难时,布置上应将含沙量高的河道水流导向远离航道的地方,,

31

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

5.8.2.7防沙堤的轴线位置宜选在地质条件好、水深较浅的地方"

5.8.2.8防沙堤的布置方案应经技术经济论证后确定,必要时其工程效果可采用模拟 试验验证和优化,

5.8.3防沙堤的平面布置和高程应符合现行行业标准《海港总体设计规范》(JTS 165) 的有关规定,

32

6枢纽上下游航道

6枢纽上下游航道

6.1 -般规定

6.1.1枢纽上下游航道应包括变动回水区航道、常年回水区航道、通航建筑物上下游引 航道口门外连接段航道和受枢纽调度运行影响明显的下游航道<,

6.1.2枢纽上下游航道设计收集的资料除应符合第3.2节的有关规定外,尚应收集下列 资料:

(1)枢纽的功能、基本特征和布置;

(2)水库各种调度运行方案的水位过程线;

(3)典型水文年水库消落期的回水曲线;

(4)电站调度运行方式和下泄流量过程;

(5)不同情况下与电站泄流相应的沿程各控制站的水位和流量变化过程;

(6)枢纽上下游河道特性、滩险分布及碍航情况;

(7)水库的拦沙和排沙情况等.

6.1.3枢纽上下游航道设计应结合枢纽调度运行情况进行河道水流、泥沙特性和河床演 变的分析预测"

6.1.4枢纽上下游航道整治,应结合枢纽建设后不同河段的水沙条件变化、河床演变规 律和趋势采取相应的工程措施.

6.1.5枢纽上下游航道设计通航水位应根据枢纽的运行阶段和河床变化情况分时段修 正,应适应枢纽上下游水位的动态变化,

6.2航道建设规模及标准

6.2.1枢纽上下游航道建设规模及标准可参照第4.2节的有关规定确定"

6.3航道选线

6.3.1航道选线除应执行第4.3节相关规定外,尚应考虑枢纽建设后局部河床地形的调 整变化及滩槽易位等因素,对河势复杂河段应进行模型试验论证确定,

6.3.2枢纽上下游港区进港航道与主航道连接段航道的布置应符合第5. 3. 5条的有关 规定.

6.4设计通航水位

6.4.1枢纽上下游设计最高通航水位和设计最低通航水位应根据枢纽运行调度规则,结

33

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

合河段水文特征和航运要求,考虑河道冲淤变化的影响等因素,综合研究确定,

6.4.2枢纽上游航道通航水位的确定应符合下列规定,

6.4.2.1设计最高通航水位应采用表4.4.3规定的重现期洪水与相应的汛期坝前水 位组合,以及坝前正常蓄水位或设计挡水位与相应的各级入库流量组合,得出多组回水曲 线,取其上包线作为沿程各点的设计最高通航水位,并应考虑河床淤积对水位抬高的 影响,

6.4.2.2设计最低通航水位应采用表4.4.4-1规定的相应保证率的入库流量与相应 的坝前消落水位组合,以及坝前死水位或最低运行水位与相应的各级入库流量组合,得出 多组回水曲线,取其下包线作为沿程各点的设计最低通航水位,并应计入河床冲淤可能引 起的水位变化值.

6.4.3枢纽下游航道通航水位的确定应符合下列规定“

6.4.3.1设计最高通航水位应按表4.4. 3规定的各级洪水重现期,分析选定设计流 量,并考虑枢纽运行对该河段航道的影响推算确定,

6.4.3.2设计最低通航水位应按表4.4.4-1规定的保证率,分析选定设计流量,并考 虑河床冲淤变化和电站日调节的影响推算确定;对近坝段应采用枢纽瞬时最小下泄流量 对应的水位,并计入设计水平年内河床下切因素引起的水位变化值,

6.4.3.3受枢纽影响显著的下游航道通航水位应开展专题研究确定,

6.4.4枢纽上下游航道通航水位应结合枢纽运行后的实测资料进行必要的验证和 调整,

6.5整治水位和整治线

6.5.1变动回水区航道整治水位的确定应符合下列规定,

6.5.1.1变动回水区上段整治水位可参照第4.6节的有关规定确定,并应根据具体情 况适当提高,延长消落期的冲刷历时.

6.5.1.2变动回水区的中段和下段宜以浅滩上端脱离壅水影响的水位作为整治水位 的依据,并应考虑浅滩逐渐淤积抬高的趋势,将沿程整治水位与设计最低通航水位的差值 逐步加大<,

6.5.1.3变动回水区的复杂浅滩、支流河口和港区水域浅滩的整治水位宜通过模拟研 究确定<:

6.5.2变动回水区航道的整治线布置应符合下列规定"

6.5.2.1当变动回水区中段和下段航道因泥沙累积性淤积,引起比降逐年调平且流速 沿程减小时,浅滩群的整治线宽度可沿程逐渐束窄,但应满足通航水流条件的要求,

6.5.2.2当变动回水区航道过渡段浅滩的淤积逐年增长且下深槽逐渐萎缩时,整治范 围应向下深槽延伸.

6.5.2.3变动回水区的急弯和分汉河段航道,整治线布置宜顺应向微弯和单一河段发 展的趋势.

6.5.3枢纽下游航道的整治水位和整治线布置,应在考虑枢纽运行调度对下游航道影响

34

6枢纽上下游航道

的基础上,按第4. 6节的有关规定确定,

6.6变动回水区航道

6.6.1变动回水区的航道整治应在水位消落期适当加大水流挟沙能力、延长消落冲刷 期、减少泥沙累积性淤积.

6.6.2条件许可时,整治措施可与水库运行调度方案优化和防洪工程协调考虑,

6.6.3变动回水区航道滩险整治设计,应按滩险所处位置、特性和成因采用不同的整治 方案,并应符合下列规定,

6. 6. 3.1变动回水区上段航道砂卵石浅滩整治,宜采用筑坝与蹄浚相结合的工程 措施.

6.6.3.2变动回水区中、下段淤沙浅滩整治,宜以筑坝为主,增强消落期水流冲刷能 力,必要时辅以疏浚.

6.6.3.3整治变动回水区因泥沙累积性淤积航槽发生移位的滩险,应按移位后的航道 走向布置挖槽和整治建筑物,

6.6.3.4变动回水区因泥沙淤积或水位变化形成新的急滩和险滩,或原有急滩和险滩 险情加重时,应按第4. 10节的有关规定进行整治设计,

6.7常年回水区航道

6.7.1常年回水区航道内存在石质浅滩、碍航礁石、突嘴和河心石梁时,宜采取炸礁措 施,炸除范围应考虑航槽移位情况,并满足通航水流条件的要求.

6.7.2常年回水区峡谷型洪水急流滩的航道整治设计,宜采取炸礁和切嘴措施,减缓近 岸流速,改善局部流态,拓宽缓流航道,

6.7.3常年回水区峡谷型急弯段的航道整治设计,可采取炸除凸岸突嘴措施,增大航道 弯曲半径或航道宽度.

6.7.4常年回水区上段淤沙浅滩整治设计宜以蹄浚为主,因泥沙累积性淤积航槽发生移 位的滩险,应按移位后的航道走向布置挖槽.

6.7.5枢纽上游引航道口门外连接段与主航道的水流应平稳过渡,连接段的水流表面最 大流速不应影响船舶的安全航行,

6.8枢纽下游航道

6.8.1枢纽下游航道整治应对下列情况进行分析研究:

(1)水库调节性能、调度方式和建库前后枢纽下游水沙条件的变化;

(2)枢纽下游近坝段的河床和河岸组成、抗冲层分布及埋深;

(3)下引航道口门外连接段的水流条件;

(4)水库运行后下游河床的冲刷进程和形式;

(5)枢纽下游清水下泄所造成的河床冲淤变化及水位下降对航道条件的影响;

(6)水库日调节对通航的影响,

35

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

6.8.2枢纽下游引航道口门外连接段存在泡漩、横流、回流等不良流态,影响船舶安全进 出引航道时,应针对碍航水流的成因,采取切嘴、填槽、引流压泡或筑坝等工程措施,调整 断面形态和流速分布,改善航道条件。

6.8.3当引航道布置在非主航道一侧或枢纽运行后水流条件发生改变,在连接段航道内 出现浅区或弯窄等碍航情况时,应采取建坝导流等措施,保持航槽稳定,

6.8.4当枢纽下游航道因泄流和电站尾水影响,在下游引航道口门外连接段产生较强的 横流、涌浪和泄水波,影响航道通航安全时,除应优化泄流方式外,可适当延长隔流堤长 度、调整布置方向或增建导流建筑物,改善航道水流条件,也可通过炸礁或疏浚,将航道向 另一侧拓宽,使船舶避开碍航水流航行,

6.8.5当枢纽下游引航道连接段位于江心洲分流区,水流分散,航道尺度不足或存在碍 航水流而碍航时,除应采取疏浚和炸礁措施外,尚应通过建导流或限流建筑物,形成稳定 的单一航槽或双槽交替通航.

6.8.6枢纽下游近坝河段有控制水位下降要求时的航道整治应符合下列规定"

6.8.6.1枢纽下游近坝段航道整治,应根据近坝段来水、来沙及河床组成等资料 采用模拟分析方法,确定对水位下降具有控制作用的关键部位,并可按各部位控制 作用的强弱,分别采取护滩、护底加糙或筑潜坝等工程措施,遏制水位下降及向上游 的传递"

6.8.6.2建库后卵石露头较高的近坝河段,当受清水下泄、水位下降的影响,形成坡陡 流急段或新的浅滩段时,宜采取开挖措施,消除或减缓急、浅碍航,必要时可结合在开挖区 下游建丁坝、潜坝或填槽等措施,减缓滩段流速和比降,同时应尽量减小因开挖而引起水 位的下降.

6.8.7枢纽下游河床变形较大河段的航道整治,宜与河势控制工程相互协调配合,并应 符合下列规定,

6.8.7.1目前航道条件尚好,但因清水下泄,出现洲滩冲刷和岸线崩退,滩槽格局和航 道条件有向不利方向变化趋势的河段,宜对关键洲滩实施守护工程,遏制不利变化趋势, 维持有利的滩槽格局,稳定航道条件,

6.8.7.2建库后河床变形较大,出现航道尺度不足的碍航河段,宜根据不同浅滩类型 和不同碍航特性,在对关键洲滩实施守护的同时,采取筑坝、填槽等调整水流的整治措施, 必要时辅以疏浚措施"

6.8.7.3分汉河段浅滩整治,宜在合理选汉的基础上,根据通航汉道及洲滩的冲淤变 化趋势,采取下列整治措施:

(1)采用洲头鱼骨坝等措施适当调整两汉分流;

(2)筑坝增加浅滩段流速;

(3)护滩和护岸控制关键部位汉道边界,

6.8.7.4长直过渡段浅滩整治,宜采用护滩、筑坝和护岸相结合的工程措施,适当调整 滩槽形态,固定过渡段位置,加强浅区冲刷,改善航道条件.

6.8.7.5弯曲河段浅滩整治,宜在凸岸边滩采取护滩措施,防止边滩发生冲刷或切滩,

36

6枢纽上下游航道

并在凹岸实施护岸工程,保持岸线稳定,必要时可采取填槽措施,调整弯道段断面形态,加 强浅区冲刷.

6.8.7.6多分汉河段浅滩整治,宜通过工程措施,巩固和稳定主通航汉道的同时,限制 非通航汉道的冲刷发展,并尽可能保持支汉原有的通航条件,

37

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

7运河航道

7.1 -般规定

7.1.1运河航道的线位选择、平面布置、断面形式、护岸建设、桥梁改造和土方综合利用 等方面在满足通航要求的基础上,应充分考虑资源节约、文物保护、景观协调的要求,

7.1.2设闸运河的梯级设置应经技术经济比较确定,并宜尽量减少梯级数量"

7.2航道建设规模及标准

7.2.1运河航道建设规模应根据营运船舶和航道运量预测要求,经多方案技术经济综合 论证确定,

7.2.2运河航道建设规模方案论证的主要内容应包括运量与设计船型预测、航道等级与 尺度、工程措施与投资、年维护费用和经济效益分析等,并分析确定建设时序,

7.2.3运河航道建设标准应根据船舶密度和航道建设条件分析确定,主要应确定航道等 级、设计船型和航道线数.

7.2.4航道设计船型应根据设计水平年内运量需求、船舶实际运营情况及船型尺度等 确定"一

7.2.5运河的断面尺度宜按双线航道确定,当双线航道不能满足要求时,可采用三线或 三线以上航道,整治特别困难的局部区段或航运不繁忙的运河,经论证后可按单线航道 设计并设置相应航行标志,单线航道长度较长时应设置会让区.

7.3设计通航水位

7.3.1设计通航水位的确定应按现行行业标准《运河通航标准》(JTS 180一2)的有关规 定执行"

7.4平面布置

7.4.1航道选线和工程建筑物的布置应经过方案比选和技术经济论证,必要时应通过模 型试验研究加以优化,

7.4.2运河航道选线应符合下列规定,

7.4.2.1航道线路应与城乡发展规划、水资源综合利用规划相结合,与重要城镇、工矿 企业相连接,同时宜避开城镇中心.

7.4.2.2航道选线应与铁路、公路网相协调,便于水陆联运<,

7.4.2.3运河线路应首选线路短、工程量小、占地少和综合经济效益好的方案,并充分

38

7运河航道

利用已有航道、天然河流、湖泊等自然条件进行改建。

7.4.2.4运河线路应优先选择地形合适和地质条件较好的地段,当地质条件难以满足 要求时,应采取工程补救措施。

7.4.3航道技术等级提升工程应考虑远期发展需求和实际航道条件,近远期相结合,充 分利用已有护岸等设施.

7.4.4运河航道的宽度、水深、弯曲半径和净空尺度应满足代表船舶和船队安全航行的 峦亜

rm o

7.4.5运河航道的连接应符合下列规定"

7.4.5.1运河弯道与直线段宜平顺衔接,

7.4.5.2遇到同向弯道,两者间无直线段时,可用复曲线连接,

7.4.5.3遇到反向弯道,两弯道间必须设置直线段,直线段长度应经论证确定,

7.4.5.4当弯道半径不满足《运河通航标准》(JTS 180—2)规定要求时,弯道宽度应 在直线段宽度的基础上加宽,加宽方式可参照第4.5.4.6款执行,渐变线斜率不宜大于

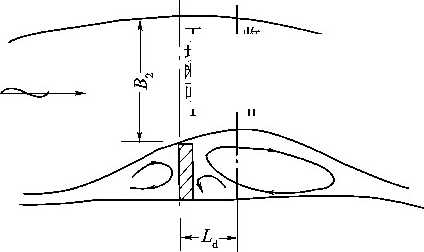

7.4.6运河航道与河道交汇口的连接应符合下列规定,

7.4.6.1交汇口的水流条件应满足船舶、船队安全通航的要求,

7.4.6.2交叉航道在平面上应采用曲线连接,弯曲半径应根据航道等级、货物流向、船 型确定;,主货流向的弯曲半径应满足航道等级要求,次货流向的弯曲半径可适当减小.

7.4.6.3交汇口河底高程应平顺连接,当底高程不等时,可通过1 : 10 ~ 1 : 20缓坡连接, 7.4.7运河航道与湖区航段的衔接应顺直过渡,当无法满足顺直要求,采用曲线连接时, 其弯曲半径应满足下列要求:

(1)顶推船队和货船,不小于5倍船舶、船队长度;

(2)拖带船队,不小于船队中最大驳船长的6倍,

7.4.8运河中的船舶或船队在进入水库、湖区或天然河流航行时,航道尺度应按照现行 国家标准《内河通航标准》(GB 50139)有关天然和渠化河流航道尺度的规定确定,设计水 深应根据同一航线的船型要求确定,

7.4.9河口段航道应加宽布置,湖区航道宽度应向运河内延伸不小于1.0倍设计船长, 之后以不大于1: 10渐变比率与运河航道衔接“

7.4.10设闸运河中,运河航道与通航建筑物引航道的连接应符合现行行业标准《船闸 总体设计规范》(JTJ 305)有关连接段航道的规定,

7.4.11护岸布置应根据航道等级与尺度、地形、地质、土地利用、投资等因素确定,并应 考虑与临河道路、跨河桥梁的衔接.

7.4.12航道升级改造中,遇有水边桥墩时,在不影响实际通航尺度时,护岸与桥墩应平 顺衔接,斜率不宜小于1:5;遇有水中桥墩时,应设置防撞设施

7.5运河断面

7.5.1运河纵断面设计应符合下列规定"

39

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

7.5.1.1运河河床纵坡降应能满足设计最大通航流量通过,其纵向流速应满足通航水 流条件的要求.

7.5.1.2河床纵剖面高程变化采用台阶式时,台阶高度不宜大于20cm,

7.5.1.3设闸运河各级相邻梯级间的水位应衔接,

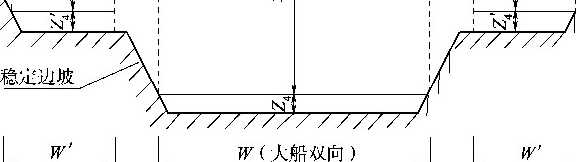

7.5.2运河横断面可采用倒梯形、矩形或复合形,断面形式选择应符合下列规定,

7.5.2.1断面形状应有利于减小船舶航行阻力,

7.5.2.2断面形状应考虑周围地形及建筑物、土地利用、地质条件等因素,并应进行工 程费用和维护费用的比选"

7.5.2.3对经过城镇、沿岸居住人口密集或土地资源缺乏地区的航道,宜采用下部倒 梯形和上部矩形的复合形断面。

7.5.2.4对河面宽阔、土地资源相对宽松的航道,宜采用倒梯形断面,

7.5.3运河的航道宽度应根据船舶尺度及其在航行中可能产生的漂移和其与运河边界 富裕距离确定,双线航行的航道运河宽度还应考虑船舶交汇的安全距离,直线段单线航 道和双线航道宽度可按下列公式计算:

B1 =Bf+2d (7.5.3-1)

B2 = 2Bf+2d+c (7.5.3-2)

Bf =Bi+ Lsiι⅛3 (7.5.3-3)

式中功——直线段单线航道宽度(m);

Bf——船舶或船队航迹带宽度(m);

d——船舶或船队外舷至航道边缘的安全距离(m),船队可取(0. 25 ~ 0.30)倍航 迹带宽度,单船可取(0.34~0.40)倍航迹带宽度;

B2——直线段双线航道宽度(m);

C——船舶或船队间的航行安全距离(m);

筑——船舶或船队宽度(m);

L——船舶或船队长度(m);

0——船舶或船队航行漂角(。);顶推船队和单船对I ~ V级航道可取2.5;拖带 船队对I ~V级航道可取L2;

2d+c——各项安全距离之和(m);船队可取1.0倍航迹带宽度,单船可取1.5倍航迹 带宽度.

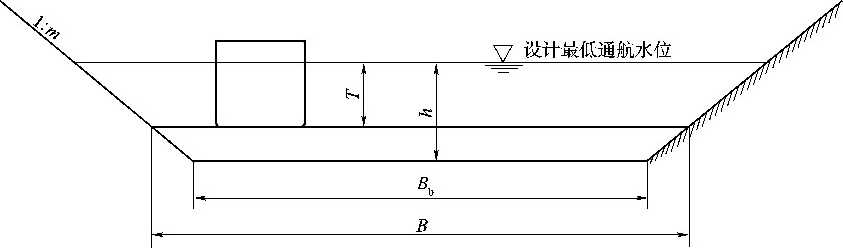

7.5.4运河航道横断面(图7.5.4)底宽应按下式计算:

Bh =B-2m(h -T) (7.5.4)

式中缘——航道底宽(m);

B——航道宽度(m);

m..边坡系数;

A..航道水深(m);

T——船舶或船队的最大吃水(m):,

40

7运河航道

图7.5.4运河航道横断面示意图

7.5.5运河的航道水深可按下式计算:

h = T + Δt (7.5.5)

式中A..航道水深(m);

T——船舶或船队的最大吃水(m);

&——富裕水深(m),可按表7. 5.5选用,

表7.5.5富裕水深值(m)

|

航道等级 |

E |

m |

IV |

V |

|

富裕水深 |

0. 8 ~ 1.0 |

0.5 ~0.7 |

0.3 -(). 5 |

0.3 ~(). 5 |

注:卵石和岩石等硬底质河床富裕水深值应另加0.2m

7.6停泊区与服务区

7.6.1在新建、改建、扩建W级以上运河航道时,沿线宜布置停泊区、服务区等通航配套 设施,V级运河航道可根据实际需要设置.

7.6.2停泊区应具有船舶停靠功能,服务区除具备停泊区功能外,宜具有船舶检修、回 收垃圾和加水、加油、购物、就医等或其中部分服务功能,

7.6.3停泊区、服务区规模应根据航道货运量、船舶吨位、船舶密度、经济社会和建设条 件等进行综合论证确定,

7.6.4停泊区、服务区选址应符合下列规定,

7.6.4.1停泊区、服务区选址应符合城镇规划、内河航运规划和港口规划,宜设置在干 线航道交汇区、主要城镇或者船舶集中地。

7.6.4.2停泊区、服务区选址宜在水域开阔的河段或方便船舶进出的河汉"

7.6.4.3相邻停泊区或服务区之间的距离宜为船舶连续航行4h~6h的距离,

7.6.4.4停泊区、服务区不应布置在跨河桥梁、渡槽、水下管线限制范围内,与跨河桥 梁、渡槽的安全净距离不应小于200m,

7.6.5停泊区、服务区水域可采用顺岸式或挖入式布置,并应符合下列规定,

7.6.5.1水域布置应满足主航道船舶安全航行要求,

7.6.5.2采用顺靠系泊时,水域布置应按现行行业标准《河港工程总体设计规范》 (JTJ 212)有关规定执行;采用丁靠系泊时,水域宽度不应小于船舶的长度,并不得影响船

41

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

舶安全通航“

7.6.6停泊区、服务区水域水深应按现行行业标准《河港工程总体设计规范》(JTJ 212) 有关规定执行"

7.6.7服务区陆域用地应满足服务区功能要求,并适当留有发展余地,

7.6.8停泊区、服务区应设置系靠设施,并应符合现行行业标准《码头附属设施技术规 范》(JTJ 297)有关规定,

42

8湖区、桥区和内河进港航道

8湖区、桥区和内河进港航道

8.1 -般规定

8.1.1湖区、桥区和内河进港航道建设规模与标准、尺度可按第4. 2和第4. 5节的有关 规定确定;通航水位可按第4.4节的有关规定确定,进港航道的最低通航水位应与所在港 口的设计低水位相一致"

8.1.2桥区和内河进港航道设计除应掌握河床演变规律外,尚应充分考虑船舶在桥区航 道安全航行、穿行和在港区航道安全靠离码头的要求。

8.1.3当新建桥梁河段需采取航道整治补救措施方能满足航行条件时,应根据通航论证 的要求,对建桥后桥区河段的河床演变趋势进行预测分析。在重要河段和变化复杂的河 段建桥,应进行河工模型试验,必要时进行实船试验,结合优化桥轴线和桥墩的布置,选定 相应的航道设计方案。

8.2湖区航道

8.2.1湖区航道设计资料收集除应满足第3.2节的要求外,尚应补充下列资料:

(1)湖泊及与之相连的河流水位变化及相互关系,相互顶托影响的大小和时间;

(2)河湖两相航道和滨湖航道在不同时期的流速、流向和比降资料,双向水流情况及 规律;

(3)湖泊航道与河湖两相航道的风浪掀沙现象与规律;

(4)湖床演变长期资料"

8.2.2湖区航道浅滩整治,宜采取蹄浚措施;河湖两相航道和滨湖航道浅滩整治,宜采取 蹄浚或蹄浚与筑坝相结合的工程措施;湖区对航道条件起控制作用的重要洲滩应采取守 护工程措施,

8.2.3在湖区航道浅滩上开挖航槽,宜选择淤积量较少、航程较短和工程量较小的线路, 并应考虑风浪掀沙的影响,必要时应加大挖深和挖宽;经充分论证可建防沙导堤,

8.2.4整治单向水流的河湖两相航道和滨湖航道浅滩,应分析浅滩的河床形态、河岸和 河床组成情况及演变规律和趋势等,整治措施可按第4.7节的有关规定执行,有条件时 航道整治应与防洪治理相结合,

8.2.5在有双向水流的河湖两相航道和滨湖航道浅滩上进行挖槽定线和布置整治建筑 物时,应分析湖床平面形态和各个时期水沙运动特点,适应中、枯水主流流向,有利于退水 期航槽冲刷,在水面狭窄区布置整治建筑物时,应减少顺流和逆流流路的偏离;在水面开 阔区挖槽定线时,应避开主要淤积部位,必要时在来沙较少、洲面较高和岸线较稳定处另

43

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

辟新航槽,

8.2.6有双向水流且为分汉型的河湖两相航道和滨湖航道,应优先选择双向水流的动力 轴线基本一致的一汉为通航汉道;当双向水流动力轴线偏离较大时,应选择汉道进口方向 与造床作用最为明显的水流流向基本一致的汉道为通航汉道;当汉道的一侧有较高边滩, 或有防洪堤,能形成主导河岸时,应优先选择该汉道为通航汉道<,

8.2.7整治湖区泥质浅滩,宜采取疏浚措施“挖槽定线宜符合中枯水主流流向,

8.2.8弯曲狭窄的航段宜采取切嘴、填槽或裁弯取直措施,有条件时航道整治应与防洪 治理相结合,在分、汇流情况比较复杂的水网地区,采取切嘴或裁弯取直的工程措施时, 应尽可能不影响各支流的分流比,当航段全由弯曲半径较小的连续弯道组成时,应通过 实船试航和相关分析研究,确定航道设计参数,

8.2.9有跌坎的湖区泥质浅滩整治,宜布置较长的挖槽,并利用疏浚土调整湖床形态,减 小纵比降,降低流速,消除跌水;挖槽宜避开有沙质夹层或床质抗冲能力较弱的部位,当不 能避开时,应采取避免形成新跌坎的湖床防护工程措施,挖槽水面线计算应符合附录A 的规定,必要时应进行模型试验验证,

8.3桥区航道

8.3.1桥区航道整治的资料收集除应满足第3.2节的要求外,尚应补充下列资料:

(1)桥区河段河床地形资料;

(2)桥区河段河床演变对比分析资料;

(3)桥区河段特征流量时的流速和流向资料;

(4)洪、中、枯不同水位期船舶通过桥区的航迹线资料;

(5)桥梁通航安全影响论证资料;

(6)已有桥梁的竣工资料,包括通航孔设置及净空尺度、桥墩防撞标准等,

8.3.2桥区主航道应与主通航孔保持一致,航道轴线方向与水流主流向的夹角不宜大 于5。,当航道水流流向与航道轴线方向交角较大且影响航行安全时,应采取筑坝等工程 措施调整水流,稳定航槽,

8.3.3桥区航道整治应采取固滩、护岸、筑坝等工程措施,稳定航槽和归顺通航桥孔水流 流向"

8.3.4当建桥后上游边滩扩大下移并威胁正常通航时,应布置整治建筑物,调整流向和 流速分布,遏制边滩展宽和下移。

8.3.5桥区为礁石河床,上游礁石挑流影响通航时,应切除突嘴,调整水流流向;下游礁 石突出形成回流影响通航时,应切除突嘴,平顺岸线,减小回流范围。

8.3.6当航道等级提升时,若已有桥梁净空满足《内河通航标准》(GB 50139}和《通航 海轮桥梁通航标准》(JTJ 311}的有关规定时,应对通航桥孔两侧的桥墩进行专题防撞验 算和防撞加固设计,并在桥梁通航孔上、下游合适位置标示桥梁净空尺度;若已有桥梁净 空不满足要求时,应通过专题论证,提出建议措施。

44

8湖区、桥区和内河进港航道

8.4内河进港航道

8.4.1内河进港航道设计的资料收集除应满足第3.2节的要求外,尚应补充下列资料: (1)内河港区码头泊位平面布置资料;

(2)港口前沿的流速、流向和流态资料;

(3)船舶锚地范围及有关资料;

(4)港口进港航道及专设航标的有关资料;

(5)船舶在港区通行和靠离泊等方面的资料;

(6)港口所在河段航标配布的有关资料,

8.4.2内河进港航道不得影响主航道畅通。

8.4.3当码头紧邻主航道时,进港航道设计应符合下列规定。

8.4.3.1当码头处于弯道凹岸,因凸岸边滩切割,主航道与码头前沿水域不能满足相 关要求时,宜在凸岸修筑丁坝,保护边滩。

8.4.3.2当码头处于较为顺直的河段内,因上游边滩存在下移趋势或上游发生滩槽易 位现象,造成码头前沿线淤浅,影响作业时,宜采取措施固定上游边滩或控制上游河势,

8.4.3.3当码头处于蜿蜒河道或分汉河道内,受到河岸崩退或汉道分流比和分沙比变 化的影响时,可采取护岸或限制其他支汉发展的工程措施,防止码头水域的淤积和主航道 移位.

8.4.4当码头远离主航道时,进港航道设计应符合下列规定,

8.4.4.1在较为宽阔的单一河道上,应采取疏浚等工程措施,满足进港航道船舶航行 要求.

8.4.4.2在分汉河段上,当主航道与码头各处一汉,或两汉均有码头时,宜采取工程措 施适当调整或控制两汉的分流比,保持主汉的优势地位和主航道应有的尺度,并使支汉的 进港航道和港口水域不淤或少淤,

8.4.5位于水库变动回水区的进港航道设计,应与港口布局相协调,统筹规划,区别情况 予以处理.

8.4.6当新建闸坝、引水工程和跨河桥梁等可能引起进港航道冲淤变化时,应通过模拟 研究对工程效果进行预测,优选工程方案,

45

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

9航标工程

9.1 -般规定

9.1.1航标工程设计的资料收集除应满足第3.2节的要求外,尚应补充最大连续阴雨天 数、年平均日照时间、平均大潮高潮面以及工程河段已有航标配布情况等资料"

9.1.2航标配布设计应使用近期测绘的海图或航道图,比例尺一般不小于1/10000,重 要部位或地形复杂时可根据需要适当加大,

9.1.3航标配布设计应标示出航道、碍航物、涉水建筑物、锚地和其他特定水域等,

9.1.4航标结构设计和设备选型应符合国家现行标准的规定,并应充分考虑维护的便利 性以及人员的安全。

9.1.5浮标和航标的索具、锚具、电源和灯器、无线电装置等器材应配备一定数量的 备品"

9.1.6航标维护管理的设施应根据航标的种类和数量合理配置,并适当留有余地,

9.1.7高等级航道以及运输繁忙、地处偏远或维护不便的航道,宜在航标上配置遥测遥 控终端"

9.2海区航标工程

9.2.1海区航道应设置完善的视觉航标系统,视觉航标的种类、外形、颜色及灯质等应 符合现行国家标准《中国海区水上助航标志》(GB 4696)、《海区浮动助航标志配布导则》 (GB/T 26781 )、《中国海区灯船和大型浮标制式的规定》(GB 15359)、《中国海区水中建 (构)筑物标志的规定》(GB 17380)、《中国海区可航行水域桥梁助航标志》(GB 24418)的 有关规定。

9.2.2航道口门标志的设置应符合下列规定<,

9.2.2.1有条件时航道口门应设置灯塔和灯桩等岸上固定标志,并与干线上的航标相 衔接;无条件设置岸标时,可设置灯船或大型浮标等浮动标志"

9.2.2.2标示航道入口的浮标,宜设置在航道中轴线或边线的延长线上,并应与航道 人口保持足够的距离,对10万吨级以下的航道不应小于In mile,对10万吨级及以上的 航道不应小于2n mile"

9.2.3在不同地理环境和航道条件下,航标设置应符合下列规定:,

9.2.3.1在航道附近的山头、岬角、岛屿以及航道边线附近的突嘴、礁石等危险物上应 设置固定标志.对有碍航行的水下障碍物和浅水区应设置浮标,标示出安全航道,

9.2.3.2人工航槽或狭窄航道应设置航道侧面标志标示航道界限,通航条件较差的航

46

9航标工程

道可设置导标C

9.2.3.3需要标示的自然航道,可根据航道的实际需要采用对称、交错、单侧或中间设 置等方式设置侧面标志或安全水域标志。

9.2.3.4对复式航道,应根据航行要求和设置条件布设标志"对中间大船航道、两侧 小船航道的复式航道,可用航道侧面标志标示小船航道外侧界限;对大船航道与小船航道 分开设置的复式航道,可在两个航道外侧设置航道侧面标志,

9.2.3.5对船舶定线制水域航道,当分隔带、分隔线分辨有困难时,可用安全水域标志 或分道通航专用标志标示分隔带、分隔线位置,

9.2.3.6对桥区航道,当通航条件受限时,应设置桥区浮动助航标志"浮动助航标志 应与桥梁助航标志的设置相配合,宜沿航道两侧成对设置,宜不少于两对,其中第一对距 桥身的距离不应小于桥梁设计最大通航船舶船长的5倍,浮动助航标志根据桥梁通航孔 形式,可按下列要求配置:

(1)在单孔双向通航桥梁桥区航道边界设置侧面标志;

(2)双孔单向通航桥梁桥区航道,在通航桥孔的外侧边界设置侧面标志,或在两个通 航桥孔航道中央设置分道通航专用标志,驶离通航孔后的外侧边界侧面标志允许少设或 不设;

(3)三孔通航桥梁桥区航道,用侧面标志标示主通航孔航道的边界;需标示辅通航孔 时,在两外侧航道的外边界设置侧面标志,并用推荐航道侧面标志标示主通航桥孔航道的 两侧边界.

9.2.3.7在航道交叉处应设置推荐航道侧面标,当推荐的主航道难以明确时可在交叉 处设置方位标志,

9.2.3.8航道侧面标志设置应符合下列规定:

(1)尽可能沿航道轴线左右对称、前后等距布置,潮流与航道夹角较大或狭窄航道沿 航道轴线交错、单侧等距设置;

(2)同航向侧面标志间的布设间距根据当地通航环境确定,通常为In mile 〜2n mile, 特殊情况下适当缩小;对直线段的浮标间距,原则上保证在标准气象能见度条件下,白天 至少能从一座标处看到同一航向上相邻的下一座标;夜间至少能从一座标处看到同一航 向上相邻的下两座灯标的灯光;

(3)布设宽度根据航标的结构特性、船舶通航要求、航道尺度和工况条件确定,标志 在水面的位置一般不侵占航道;

(4)连续设置的航道侧面标,灯质一般按单闪、双闪、三闪有规律设置,转向点处通常 选用快闪,在背景灯光较多的航道,通常采用同步闪光,

9.2.3.9在航道分岔汇合处应设置推荐航道侧面标,当推荐航道不明确或为避免与附 近左右侧面标志相混淆时,可设置方位标志,

9.2.4在靠近航道的涉水建筑物上应设置标示建筑物位置的警示标志,并应符合下列 规定。

9.2.4.1靠近航道的防波堤或导流堤的堤头、转折点和堤身处应设置灯桩,其灯光不

47

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

得与水中标志相混淆,口门处的灯桩标身颜色应分别为左侧红白相间、右侧绿白相间<,

9.2.4.2靠近航道的潜堤堤头宜用灯桩标示,设置困难时可用灯浮标标示,

9.2.4.3当整治建筑物所处水域通航环境复杂时,可采取增加标志配布密度、设置电 子警示牌等措施.

9.2.5无线电助航设施应根据船舶航行需要和航道条件设置。在航道口门、重要转向 点、导堤堤头和其他重要部位,应设置雷达应答器、雷达指向标或AIS航标,在条件受限 的特殊水域或重要位置,可设置虚拟航标,无线电助航设施可与视觉航标同时设置,也可 单独设置<,

9.2.6音响航标可作为辅助性的助航设施,且宜与视觉航标共同设置,在灯塔或航道口 门灯船上可设置雾号,在航道关键部位的浮标上可设置浪动音响装置‹,

9.2.7航标设备的选型与配置应符合下列规定,

9.2.7.1灯浮标、锚链应满足现行行业标准《浮标通用技术条件》(JT/T 760)和《浮标 锚链》(JT/T IOo)的有关要求,在风浪、流速较小,锚抓力较好的航道水域,浮标锚链的 长度宜取最大水深的3 ~4倍;当风浪、流速较大,锚抓力较差时,锚链长度应根据具体情 况适当增加.

9.2.7.2灯塔、灯船或大型浮标应配有主灯、备用灯以及主灯与备用灯自动切换装置, 主灯灯光射程应不低于IOn mile,

9.2.7.3灯塔、灯桩的灯光,可在其射向危险区或危险物的作用范围内设有色光弧;对 非观测部位的灯光宜做遮光处理,

9.2.7.4灯塔、灯桩的灯光焦面高程应满足地理视距与设计灯光射程的要求,

9.2.7.5冰情严重水域设置的航标应适应冰冻的影响,

9.2.8大型灯浮标、灯船等结构应进行专项设计,

9.2.9灯塔设计应符合现行行业标准《灯塔主体及附属设施设置要求》(JT/T 321)的有 关规定,

9.2.10对于孤立的灯塔、灯桩应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 的有关规定,按第二类防雷建筑物进行防雷设计,

9.3内河航标工程

9.3.1内河航标配布和航标维护的类别应根据河段的自然状况和航行条件,结合航道等 级、航道布置及航运需求确定,

9.3.2内河航标的配布设计应符合下列规定,,

9.3.2.1航标配布应满足国家现行标准《内河助航标志》(GB 5863)和《内河航道维护 技术规范》(JTJ 287)的有关规定,

9.3.2.2航标配布应按航道内船舶主要航线和航行条件,以标示上行或下行船舶航线 为主的方法确定,在实施船舶定线制的河段,应按照船舶定线制的特点配布航标.

9.3.2.3航标的种类、形状、颜色和灯质应符合现行国家标准《内河助航标志》 (GB 5863)和《内河助航标志的主要外形尺寸》(GB 5864)的有关规定,

4X

9航标工程

9.3.3航标视距、同侧设标间距、航标配布宽度、设标水深、最小安全距离等航标配布主 要技术参数的确定应符合下列规定。

9.3.3.1航标视距应根据当地通航环境、自然条件和航标外形尺寸确定,连续配布的 航标白天应能从一座标处看到同一航向上相邻的下一座标;夜间至少能从一座标处看到 同一航向上相邻的下一座灯标的灯光,同侧设标间距应取0.8~0.9倍航标视距,

9.3.3.2航标配布宽度应满足航道宽度要求<,弯曲河段航标配布应根据航道设置适 当放宽,优良河段在确保航道范围内有足够维护水深前提下可放宽航标配布宽度,

9.3.3.3设标水深不应小于所标示航道的维护水深,.

9.3.3.4船舶航行与航标的最小安全距离可根据设标河段的具体情况和船舶驾引要 求确定"岸标的最小安全距离自标位处的水沫线起算;浮标和水中灯桩的最小安全距离 自标位处起算,

9.3.4航标的设置应满足下列要求,

9.3.4.1航标应根据河床形状和河岸地形合理选择岸标或浮标,岸标与浮标之间应有 效结合"

9.3.4.2灯桩应设置在岸坡稳定、背景和通视条件良好的岸边,且应尽量靠近水沫线 设置,塔形岸标应尽量设置于航道变化小,岸线稳定、地质条件良好、通视条件良好的位 置,并应考虑标位处周边环境和岸线规划的要求.

9.3.4.3岸标顶标高程和标灯焦点高程应满足助航要求,

9.3.4.4同侧航标连线宜平顺衔接,并可引导船舶避开不利流态水域"

9.3.4.5侧面浮标设置所标示的通航水域内不得小于维护水深,

9.3.4.6侧面浮标设置地点可根据维护水深的变化进行调整,

9.3.5典型河段航行标志配布应符合现行国家标准《内河助航标志》(GB 5863)的有关 规定,并符合下列规定,

9.3.5.1当深槽河段沿岸航道宽度小于两倍航道标准宽度时,除设置沿岸标外,应在 远岸侧航道边界设置侧面浮标,标示航道界限,

9.3.5.2在年内水位变幅较大的河段,必要时应按洪水期和枯水期分别进行航标配布 设计.洪水期应标示出淹没的河岸和其他碍航物,并及时开辟经济航道<,枯水期应准确 标示航道方向,标示出浅滩航道的轮廓,揭示浅滩航道的最小水深,

9.3.5.3对弯曲河段、浅滩河段及礁石碍航河段,航标配布宜适当加密,对孤立碍航 物可采用双浮标前后标示‹,

9.3.5.4山区航道航标配布应满足水位陡涨陡落时标位及时调整的要求,岸标不得距 水沫线过远、过高或被水淹没,设计时应设置不同水位的备用标位或采用岸标与浮标交 替使用的方式,对落差大的特殊标位可采用标志与航标灯分开设置的方式,将航标灯设 置在临水岸边"

9.3.5.5桥区航道航标配布应符合下列规定:

(1)对双向多线通航的大跨度通航孔,桥涵标设在双向通航桥孔的上、下行航道迎船 一面上方桥楠的适当位置,并根据桥区航道位置可能的调整变化,预留桥涵标、桥柱灯的

49

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

悬挂装置;

(2)桥区浮标的配布与桥梁助航标志及桥区上、下游航标的设置相协调;

(3)在桥区航道边界成对设置侧面浮标,桥梁上、下游各不少于1对;在弯曲河段、水 流条件不良河段、航行环境复杂的城市河段等,增加侧面标配布;

(4)桥区航道配布的每对侧面标的连线,通常与桥轴线平行;同侧航标配布间距一般 逐步由桥梁处向外增大;

(5)单孔双向通航桥梁的桥区航道,在边界设置侧面标志,并按现行国家标准《内河 助航标志》(GB 5863)的有关规定设置;双孔单向通航桥梁的桥区航道,在通航桥孔的外 侧边界设置侧面标志,或在两个通航桥孔航道中央设置左右通航标;三孔或有主、辅通航 桥梁的桥区航道,用侧面标标示主通航孔航道的边界,需标示辅通航孔时,在辅助通航孔 航道两侧设置少量侧面标志,当主通航孔航道与辅通航孔航道相邻时,允许在相邻航道中 间设置左右通航标替代侧面标;

(6)将连续桥区视为整个桥区航道,统一配布桥区侧面标,

9.3.5.6在实施船舶分道航行或通航船闸引航道等河段,航道两侧的侧面标志宜成对 配布,航行环境复杂河段的航标可加密设置,

9.3.5.7在航道分汉处、重要码头、停泊区、水上服务区、锚地以及分道航行起始点等 处,宜设航道标牌.

9.3.6信号标志配布设计应符合下列规定,

9.3.6.1在上、下行船舶相互不能通视的急弯航道、航道宽度不能满足船舶对驶或并 行追越需要的狭窄航道等通行控制河段,均应设置通行信号标对船舶实行通行控制,

9.3.6.2通行控制河段应设置通行信号标、鸣笛标、界限标和通行信号台,通行信号 台的位置和数量应根据控制范围和通视条件确定,

9.3.6.3通行控制河段可分为常年通行控制河段和季节通行控制河段,信号标志的设 置应符合下列规定:

(1)在弯曲河段,当上、下行船舶常年不能通视时,设立常年通行控制河段及相应的 通行信号标;

(2)在弯曲河段,当上、下行船舶季节性不能通视时,设立季节性通行控制河段及相 应的通行信号标;

(3)在其他河段,因通航条件需进行通行控制时,视具体情况设立常年或季节性通行 控制河段及相应信号标,

9.3.6.4通行控制河段的通行控制时段或水位应按具体条件合理确定,

9.3.7对航道整治建筑物、码头、取水口等临河建筑物应根据对船舶航行影响程度及建 筑物保护需要配布专设航标;对桥梁、管线等过河建筑物和水上锚地、施工区等特定水域 应根据通航需要和保护要求配布专设航标;在地质滑坡区等可根据通航需要配布专设 航标"

9.3.8专设航标配布应符合下列规定,

9.3.8.1专设航标的配布宜选用专用标志标示特定水域"在特定水域四周端点设置

5()

9航标工程

专用标志标示水域范围"必要时,可设置航道标牌标示特定水域性质“

9.3.8.2专设航标的配布应与主航道航标相协调"位于航道上的专设航标应采用侧 面标等航道标志.

9.3.9各类航标的外形尺寸应符合现行国家标准《内河助航标志的主要外形尺寸》 (GB 5864)有关规定,在大型河流上,可按照标准规定的尺寸按比例放大。在同一水系或 同一水网地区相同等级的航道,航标种类和外形尺寸选择宜一致,

9.3.10航标结构设计应符合下列规定,

9.3.10.1航标结构设计宜使用标准图集或主管部门许可的通用图纸,,

9.3.10.2钢质浮标的浮具材料应使用船用钢板,表面宜进行防滑设计并设置护栏,应 采用耐腐蚀、抗褪色、少维护的涂料,,

9.3.10.3灯塔、塔形岸标等大型岸标的结构应按照现行国家标准《高耸结构设计规 范》(GB 50135)的有关规定进行设计,并应按照现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 (GB 50057)的有关规定按第二类防雷建筑物进行防雷设计。

9.3.10.4大型岸标出入口的设置高程应考虑当地最高水位的淹没影响,塔顶应留有 助航设备的安装空间,整体外形设计在符合航标颜色、图案、功能等标准要求的前提下, 应美观大方,与周围环境相协调。

9.3.10.5岸标表面宜采用抗老化抗褪色免维护的材料,

9.3.10.6岸标应设置便于人员上下维护的安全通道,岸标标位处宜设置便于维护的 标路.

9.3.11航标灯器、电源宜选用高效、节能、环保、经济和便于维护的设备,,并应符合下列 规定。

9.3.11.1各类航标的灯质应符合现行国家标准《内河助航标志》(GB 5863)的有关 规定.

9.3.11.2航标灯器选型应满足现行行业标准《航标灯通用技术条件》(JT/T 761 )的 有关规定,

9.3.11.3航标电源的容量应根据航标灯器的工作电流、静态电流、工作时间、连续阴 雨天正常工作的规定天数等进行综合测算,并留有一定的余地,,

9.3.11.4航标电源应确保航标灯器的用电,,其他辅助设施的用电不应影响规定的航 标灯器在连续阴雨天下正常发光的天数,

9.3.12浮标应根据设标地点的水文、气象、底质情况、浮具型式等系留条件,综合分析确 定系留方式,锚链、沉石应符合现行行业标准《浮标通用技术条件》(JT/T 760)和《浮标 锚链》(.ΓT∕T 100)的有关规定,

9.4导标工程

9.4.1在人工航槽、狭窄航道等通航条件较差的航道,宜根据地理环境条件以及船舶航 行要求设置导标,

9.4.2导标轴线设计应符合下列原则,.

51

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

9.4.2.1导标轴线通过陆域的地面高程,应满足导标地理视距和前后标标顶垂直张角 的要求.

9.4.2.2沿导标轴线观察时应有比较明亮或深暗的背景,避开色彩杂乱的建筑群,并 应通视良好,远离泊位、锚地和港口大型机械等‹,

9.4.2.3在导标轴线两侧容许偏离范围内的水深应符合要求,其边线应与附近障碍物 保持一定安全距离,

9.4.3导标设计贵■算应按附录B的规定执行"

9.4.4导标位置及轴线方向的测定应符合现行行业标准《水运工程测量规范》(JTS 131) 的有关规定,

9.4.5导标前后标间距需调整时,可沿导标轴线适当调整后标位置,必要时可同时调整 前标位置,调整后适用段各部位视觉偏离量不应大于设计偏离量,

9.4.6导标标身、标牌可采用实体的塔形或标架上置标牌,并符合下列规定,

9.4.6.1标牌形状可选用矩形、三角形、正方形、梯形、圆形等,其外形轮廓应保持在沿 导标轴线观察时具有明显的形状特征,

9.4.6.2标牌由纤细的板条构成或牌面部分镂空时,其镂空部分面积不得大于标牌面 积的1/3,间隙或空孔应均匀分布<,

9.4.6.3导标标身、标牌的表面色应根据背景明暗选用黑色、白色、红色或黄色,在标 身正对轴线方向或标牌中间可按下列方式涂与标身颜色不同的竖条,竖条宽度为标身、标 牌宽度的1/4;,

(1)黑色标身、标牌涂白色或黄色竖条;

(2)白色标身、标牌涂黑色或红色竖条;

(3)红色标身、标牌涂白色竖条;

(4)黄色标身、标牌涂黑色竖条.

9.4.6.4塔形标身表面应选用表面比较粗糙的材料,,正对导标轴线的标身平面可向 后倾斜5。~10。,

9.4.6.5白天使用灯光的导标可适当减小前后标标身、标牌的设计宽度,或视具体情 况不安装标牌,

9.4.7前后导标的灯光射程均应满足导标的最远引航距离,且观察者在使用段观察到的 前后标灯亮度应大致相同,导标灯质宜采用前后标同步闪光,也可视具体情况选择后标 定光,前标闪光;导标灯光颜色可依背景情况选择白色、红色和绿色,前后标的灯光颜色必 须一致。

52

10整治建筑物

10整治建筑物

10.1 一般规定

10.1.1整治建筑物应与当地环境相协调、便于施工和维护,并宜就地取材,

10.1.2整治建筑物结构型式应根据自然条件、材料来源、使用要求和施工条件等因素进 行选择,并进行技术经济比选,

10.1.3在满足稳定性、耐久性的前提下,整治建筑物应优先选用生态结构型式,

10.1.4整治建筑物的材料应符合下列规定,

10.1.4.1块石应质地坚硬、级配合理,不宜采用片状块石,坝体及面层块石粒径,可 根据经验或计算确定,

10.1.4.2 土工织物应满足抗拉、顶破和撕裂等设计强度要求,并应满足设计等效孔径 和渗透系数等保土透水性要求"

10.1.4.3混凝土构件应根据不同地区、不同部位选用适当的水泥"有抗冻要求的混 凝土,宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,不宜采用火山灰质硅酸盐水泥,

10.1.4.4航道工程不得使用烧粘土质的火山灰质硅酸盐水泥。

10.1.5受力复杂、河床松软或工程量大的整治建筑物,应进行稳定计算和地基沉降计 算,整治建筑物稳定计算应包括块石粒径、坝体整体稳定、护岸抗滑稳定和锁坝抗滑稳 定等,

10.1.6有流冰的水域,整治建筑物设计应考虑冰凌的影响,并采取适当的防护措施‹,

10.1.7根据水深、波浪、水流、地质和地形等条件,坝体结构可分段设计,采用不同断面 尺度或不同的结构型式,

10.1.8坝体结构可采用块石、充填袋等散体结构,也可采用半圆体、沉箱等整体性结构, 在水深浅、地基较差、石料来源丰富的地区,可选散体性结构;在水深较深、地基较好、石料 稀缺的地区,可选整体性结构<,

10.2护滩和护底

10.2.1河床地形较平缓且抗冲性较差的部位,护滩和护底结构应优先选用软体排,

10.2.2河床地形起伏大的部位,护滩和护底结构可采用散抛体,散抛体的大小应满足抗 冲稳定的要求<,在石料充足、河床抗冲性较好的地区宜采用抛石结构.在河床抗冲性较 差的部位,可采用透水构件结构,

10.2.3护滩和护底软体排结构型式的选择应满足下列要求,

10.2.3.1在风浪小、水流平稳、水深和流速较小、地形平坦的地区,宜采用散抛压载软

53

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

体排,

10.2.3.2在风浪较大、受水流顶冲、地形较平坦、水深和流速较大的地区,宜采用沙肋 软体排或混凝土系结块软体排,

10.2.3.3在受水流顶冲、表面流速大、地形较为复杂和水深较大的地区,宜采用混凝 土系结块软体排或混凝土联锁块软体排,

10.2.3.4在缺乏石料、地形较平坦和河床变形小的地区,宜采用沙被软体排,

10.2.4软体排设计应满足下列要求,

10.2.4.1软体排的设计长度应考虑河床地形起伏程度、水深和流速等因素综合确定, 确保稳定性,

10.2.4.2在地形较陡的地区,陆上部分应采用削坡处理,水下部分应采用抛石或土工 织物充填袋调整水下坡度,坡度不宜陡于1:2.5。

10.2.4.3相邻两块排体之间搭接宽度在陆上不得小于LOm,小型河流水下不得小于

2.0m,大型河流或海域水下不得小于3.0m<,水深流急情况可适当加大,

10.2.4.4陆上相邻两块排体之间可采用縫接或系接方式联接,

10.2.4.5软体排的排头应牢固稳定,宜埋于排头沟内或固定于岸坡固定桩上,当排 头固定在岸边有困难时,也可将排头通过压载固定于河底,压载数量和方式应通过计算分 析确定.

10.2.4.6软体排的边缘可采用抛石、抛透水构件或预埋等进行防护.

10.3 T 坝

10.3.1块石丁坝坝体结构应符合下列规定"

10.3.1.1块石丁坝的梯形横截面,迎水坡可取1: 1.0~1: 2.0,背水坡可取1: 1.5~

1 : 3.0 ,在流速较大的部位,坡度应适当放缓,

10.3.1.2坝顶宽可取2m ~5m,在流速大或有流冰的地区,可取较大值,特殊情况也 可适当加宽,

10.3.1.3坝体抛石应级配合理,并进行理坡和坝面平整,

10.3.2充填袋填芯坝坝体结构应符合下列规定"

10.3.2.1坝体的梯形横断面,迎水坡可取1: 1.5 ~1:2.0,背水坡可取1:2.0 ~1:3.0,, 坝体顶宽可取2. Om~5. Om,特殊情况也可适当加宽,

10.3.2.2充填袋坝芯外宜加盖无纺布,外层采用块石护面,块石厚度可取0.7m~ Lom,受波浪影响较大的地区尚应采用人工块体护面,

10.3.2.3坝体坡脚需设置抛石棱体时,棱体高度宜取Lom ~ 1.5m,迎水面的棱体顶 宽宜取LOm~1.5m,背水面的棱体顶宽宜取1.5m~2.0m<,

10.3.3 丁坝坝顶纵坡应符合下列规定。

10.3.3.1坝顶纵坡坡度可取1: IOO〜1:300,特长的丁坝应结合滩岸高程调整纵坡,

10.3.3.2需要在不同水位下发挥作用的丁坝,坝顶可分段采用不同的高程或不同的 纵坡坡度,

54

10整治建筑物

10. 3.3∙ 3有排冰或其他要求的航道,丁坝坝顶可设为平坡"

10.3.4 丁坝坝根结构应符合下列规定,

10.3.4.1 丁坝坝根宜采用喇叭形接岸<?当河岸易冲蚀且水流作用较强时,坝根应嵌 入岸坡内,并应适当护坡,防止根部淘刷:,

10.3.4.2坝根护坡长度应根据河岸地质和水流情况确定,上游护坡长度可取5m〜

50m,下游护坡长度可取IOm ~ 100m,特殊情况可适当增减,

10.3.4.3坝根护坡高度应根据地质和地形情况确定,护坡高出坝根顶部不宜少于

1.5m::.

10.3.4.4坝根接岸处的岸坡坡度不宜陡于1:2.5,

10.3.5 丁坝坝头结构应符合下列规定。

10.3.5.1坝头平面宜布置成圆滑曲线,向河坡坡度宜取1 : 5~1 : 10<,

10.3.5.2根据水流对坝头的作用情况,距坝头5m~15m范围的坝体顶宽可加宽

Im ~3m,充填袋填芯坝坝头加宽段应全部采用块石.坝头可采用人工块体护面,

10.3.6 丁坝坝面结构应符合下列规定,

10.3.6.1坝面应根据地质、水流和波浪条件采用大块石、浆砌条石、浆砌块石或整体 性较好的刚性结构护面"

10.3.6.2流冰河段坝面的防冰措施,可采用灌注速凝混凝土或钢丝笼装块石将坝面 块石联结成整体.

10.3.7在河床易冲刷变形的河段,丁坝应采取护底措施"护底结构应符合第10.2节的 有关规定,丁坝护底范围可按表10.3.7选取,必要时,通过计算或模型试验确定,

表10.3.7 丁坝护底范围

|

底外缘线范围 河段土质 |

距迎水坡脚(山) |

距背水坡脚(山) |

距坝头向河坡脚(W) |

|

容易冲刷 |

5 〜1() |

1() ~15 |

15 -3() |

|

特别容易冲刷 |

20 ~ 3() |

3() -4() |

40 -7() |

10. 3. 8潜丁坝顶宽不宜小于3m,迎水坡坡度可取1 : 1.0~1 :2. 5,背水坡坡度可取1 :2.0~ 1:3.0.在流速大的部位,坡度应放缓<,护底的范围可按表10.3.7选取<,

10.3.9抛石丁坝的块石粒径可按下列方法确定,

10. 3.9.1水流作用下块石粒径宜根据经验或模型试验确定,当流速大于3n√s时,也 可按下式估算:

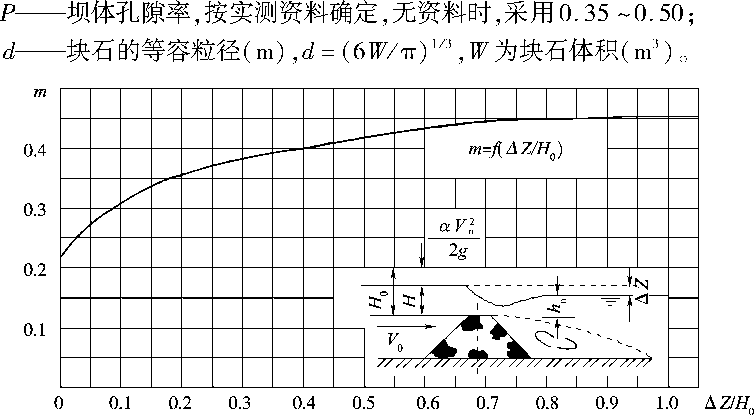

d=0.04K (10.3.9)

式中d——块石等容粒径(m);

匕——建筑物处的最大表面流速(n√s),

10.3.9.2波浪大的水域,建筑物块石的稳定重量可按现行行业标准《防波堤设计与 施工规范》(JTS 154-1)的有关规定确定<,

10.3.9.3有流冰和船行波等因素影响的河段,块石粒径应综合分析确定.

55

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

10.4顺 坝

10.4.1洲头顺坝的纵坡宜采取与建坝后整治水位时的水面比降反向的坡度;洲尾顺坝 纵坡坡度宜与建坝后整治水位时的水面比降一致;护滩顺坝的纵坡可根据滩面地形确定; 丁顺坝可采用平坡<,必要时纵坡坡度根据模型试验确定.

10.4.2坝体结构应符合下列规定<,

10.4.2.1顺坝坝顶宽宜取2m ~5m,边坡坡度宜取1 : 1.5 ~ 1 : 3.0,

10.4.2.2顺坝坝头可适当加宽丿膜坝坝头平面宜布置成圆滑曲线,沿坝轴线向河坡坡 度为1:3~1: 10,两侧逐渐变坡与坝身段平顺相接,充填袋填芯坝坝头部分应全部采用 块石结构“

10.4.2.3坝体坡脚需设置抛石棱体时,棱体宽宜取5m〜Iom,特殊条件不小于10m, 棱体厚度应不小于0.5m<,

10.4.3顺坝坝根应进行接岸处理,设计可按第10.3.4条的规定执行,

10.4.4顺坝坝面结构可按第10.3.6条的规定执行,

10.4.5顺坝应采取护底措施,护底结构应按第10.2节有关规定执行,

10.4.6顺坝的块石粒径可按第10.3.9条的规定执行,

10.5锁 坝

10. 5.1锁坝设计应进行坝面块石尺度、整体稳定、坝下冲刷变形和渗流量等计算"

10. 5.2锁坝坝体结构应符合下列规定,

10. 5.2.1锁坝迎水坡度可取1: 15 ~ 1:2.0,背水坡坡度可取1:2.0 ~ 1:3.0,

10. 5.2.2锁坝顶宽可取3m ~6m,在流速大或有流冰的地区,宜取较大值,

10.5.3锁坝坝面结构可按第10.3.6条的规定执行,

10. 5.4锁坝坝顶可设为平坡,必要时可设为不陡于1: 10的纵坡,

10. 5.5锁坝坝根结构设计应符合下列规定"

10. 5.5.1锁坝上下游河岸应护坡,上游护坡长度可取IOm~15m,下游护坡长度应通 过水力计算确定,但不应小于15m,.护坡高出坝根顶部不宜小于Iny

10.5.5.2当坝根与砂卵石江心滩相连接时,应在心滩上开槽,将坝根嵌入一定长度, 必要时应进行防渗处理"坝根护岸范围可按第10.5.5.1款的规定适当延长,

10.5.6锁坝坝下应采用柔性防护结构型式,护底设计应按第10.2节有关规定执行,护 底外缘线至坝脚的距离,上游面可取坝高的1.5倍,下游面可取坝高的3 ~5倍,也可按式 (10.5.6-1)和式(10.5.6-2)进行计算,必要时通过模型试验确定"距坝脚0.5倍坝高的 范围内应重点加强防护"

£=欣1勾 (10.5.6-1)

/ J ∖U,3J ∕Λ J ∖O. 35

%=0∙33pGJ (10.5.6-2)

式中L——护底伸出长度(m);

56

10整治建筑物

成——护底稳定边坡系数,取2.0 ~2. 5 ;

△3——原河床床面起算的冲刷坑最大深度(m);

P——自河床起算的坝高(m);

ʌ--坝下冲刷前水深(m);

d——床沙中值粒径(m);

励——锁坝上下游水位差(m),

10. 5.7位于大流速区的锁坝下游可参照第10.3.2.3款设置抛石棱体"

10. 5.8锁坝的块石粒径可按第10.3.9条的规定执行"

10. 5.9锁坝整体稳定计算应符合下列规定,

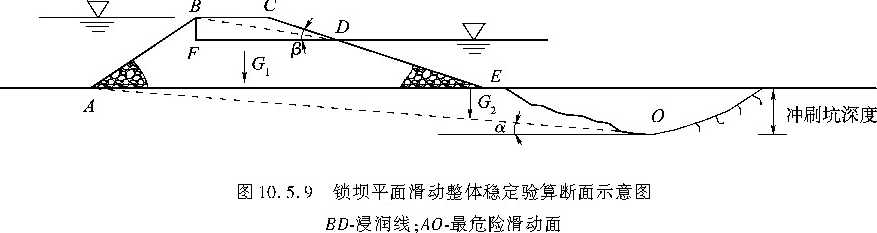

10.5.9.1锁坝整体稳定,泥质基础可按圆弧滑动计算;沙质基础和卵石基础可按平面 滑动计算,如图10.5.9所示,

10. 5.9.2抗滑稳定验算应考虑各级水位下荷载的不利组合,

10.5.9.3泥质基础上锁坝的圆弧滑动稳定可按现行行业标准《船闸水工建筑物设计

规范》(.ITJ 307)的有关规定计算,

10. 5.9.4 沙质基础和卵石基础上锁坝的平面滑动稳定可按式(10. 5. 9-1)〜式 (10.5.9 -5)计算,抗滑稳定系数不应小于1.2,

(G + G,) CoSGItan* K-TiP +(G + G) Sina G =4(匕-y) +4亿

G2 =42(γ2 -γ)

北=4M

r C BF

—中.

(10.5.9-1)

(10.5.9-2)

(10.5.9-3)

(10.5.9-4)

(10.5.9-5)

式中 K——锁坝抗滑稳定系数;

G ——锁坝单位长度自重(kN/m);

G2——滑动棱体基础土的单位长度重量(kN/m);

观..锁坝滑动面与水平面交角(。);

φ——基础土的内摩擦角(。);

Tφ——渗流压力(kN/m);

4——浸润线以下锁坝横断面ABDE的面积(n/);

57

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

匕---块石的重度(kN/nJ);

γ——水的重度(kN/nJ);

/——浸润线以上锁坝断面BCD的面积(n/);

A2——基础土断面AEO的面积(m2 );

%——基础土的重度(kN/nJ);

4,...渗流面ABDEO的面积(m2);

Jφ——渗流水力梯度;

B、BFJ)F——见图 10.5.9,

10.5.10潜锁坝坝体下游护底范围应适当延长,其平面尺寸及结构可按锁坝有关规定 执行

10.6填 槽

10.6.1填槽设计应符合下列规定"

10.6.1.1填槽抛填料可选用块石、石笼、土工织物充填袋等,

10.6.1.2填槽断面宜依自然形状填平至设计高程,横向应与岸坡河底平顺衔接。

10. 6.1.3充填袋填槽的充填料级配应合理,充填袋长度可取3m ~8m,直径可取0.5m~ 2.0m,厚度不应小于1.5m,面层应进行抛石盖面,厚度不应小于0.7m,特殊情况下充填 袋长度、直径、厚度可加大,

10.6.2填槽与岸坡的衔接设计可按第10.3.4条的规定执行.

10.7护 岸

10.7.1潮汐河口航道护岸设计应符合《防波堤设计与施工规范》(JTS 154—1)的有关 规定,

10.7.2内河航道护岸除参照《防波堤设计与施工规范》(JTS 154—1)的有关规定执行 外,尚应执行下列规定,

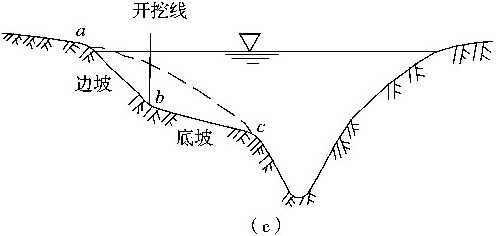

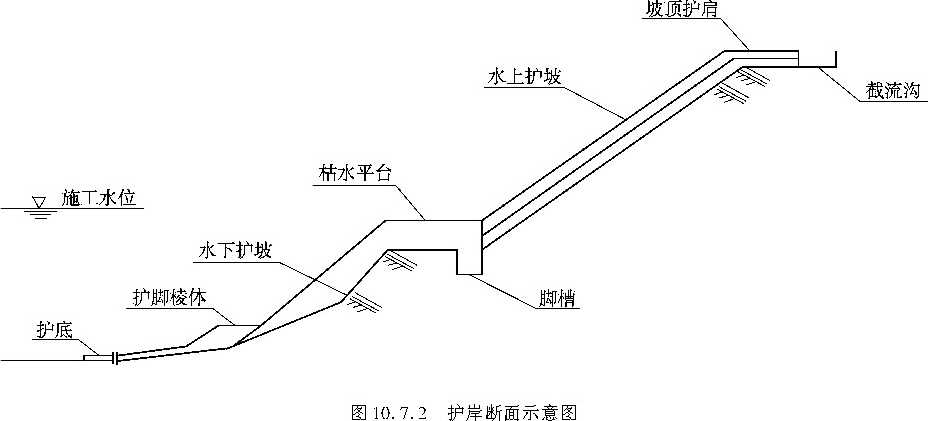

10.7.2.1平顺护岸宜采用斜坡式断面结构,主要应由护底、水下护坡及护脚和水上护 坡等组成,水上护坡宜由枯水平台、盲沟、反滤层、护面和护肩等组成,如图10.7.2所示,

10.7.2.2护底宜采用系结压载软体排,河床冲刷较小的护岸段也可采用抛石或充填 袋结构.

10.7.2.3当采用抛石或充填袋结构时,应满足下列要求:

(1)抛石护底范围,受水流顶冲、河床有局部冲刷坑且深泓贴岸的护岸河段,抛石护 底内侧与护脚衔接,外侧抛至深泓线;非迎流顶冲的护岸河段,枯水位以下坡度较陡时,抛 至河床横向坡度为1:3~1:4或深槽的一定高程处,在近岸护底段加抛防冲填料,防止冲 刷加剧;当采用充填袋结构时,采取抛石盖面;

(2)抛石厚度不小于抛筑块石粒径的2倍,水深流急处适当加大"

10.7.2.4当采用软体排结构时,护底除应符合第10.2节的有关规定外,尚应满足下 列要求:

58

10整治建筑物

(1)护底排体的排头与多年平均最低水位以下的护脚部分搭接,或直接埋入脚槽;在 岸坡较缓,深泓离岸较远的水流平顺段,可护至坡度为1 : 3 ~ 1 : 4的缓坡河床处;在深泓贴 岸段,排尾位置达到或接近深槽最深处;

(2)护底排体按垂直于护岸轴线逐条布置,每条排体的宽度不小于15m,顺水流方向 上游排体压下游排体;

(3)排尾处块石或充填袋压载,块石粒径取0.2m ~0. 5m,或按抛石抗冲粒径计算 确定

10.7.2.5水下护坡的护坡体和护脚棱体宜采用块石、混凝土块、石笼或块石与充填袋 混合的结构,护坡体的抛石粒径应根据水深和流速等因素确定,水下护坡和护脚棱体的尺 度宜通过稳定计算确定"水下护坡的向河外边线位置宜通过稳定计算确定,护坡的坡度 宜为1 : 2.5 ~ I : 3.5 ,护脚棱体的外侧坡度不应陡于1 : 2 ,棱体厚度可取块石粒径的2倍, 水深流急处厚度宜增大至3 ~4倍.水下护坡上端宜抛至枯水平台,间断式平顺护岸的 间断部分应进行削坡和护脚,

10.7.2.6水上护坡的枯水平台宜采用块石结构,枯水平台宽度可取Im ~3m,平台顶 高程不宜低于施工水位"平台内侧可设断面面积为0.6m2~1.0nJ的矩形脚槽"

10.7.2.7水上护坡应在平整坡面和回填凹坑的基础上设置,对于较陡的河岸尚应削 坡至设计坡度,坡度可采用1 : L 5~1 : 3. 0。护坡与土体之间宜铺设无纺布或砂石反滤 层,当采用砂石反滤层时,层厚不宜小于0∙ 15m;对含水率较大的软土岸坡,反滤层宜采用 回填砂与无纺布相结合的形式"有地下水渗出的岸坡,宜设置“Y”形或"T”形排水盲沟, 盲沟断面及数量应根据地下水溢出点位置、渗流量大小和岸坡土质条件等确定"

10.7.2.8水上护坡的坡面和坡顶护肩宜采用干砌块石、钢丝网护垫、干砌混凝土块或 浆砌块石,块体尺度和重量可通过水流、风浪、船行波和流冰等作用下的稳定计算综合确 定,采用浆砌块石时应设置排水孔和变形縫,排水孔孔径可取0.05m ~0. IOm,孔距可取 2m ~3m,并宜按梅花形布置,护肩的宽度宜取0.5m~1. Om,

10.7.2.9护岸顶高程宜根据工程需要、河岸土质和植被情况确定,不宜低于整治水位

59

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

时波浪最大爬高以上LOm,必要时护至河漫滩滩顶,砂土地区护坡坡度宜取1:2.5~ 1:3.0,抗冲性较好的坡岸宜取I: 1.5 ~ 1:2.5,在满足稳定要求的条件下,可选取偏陡的 数值.

10.7.3平顺护岸的起止点应通过论证确定,宜设在岸坡较平缓稳定处,护岸两端应与河 岸平顺衔接过渡,过渡段长度宜为Iom ~50m,过渡段应进行削坡,水上和水下边坡应抛 石护坡,

10.8鱼 嘴

10. 8.1固滩鱼嘴宜采用导堤式结构,导堤式结构应由圆弧段、两侧导堤段和堤后格坝组 成,并应符合下列规定,

10.8.1.1鱼嘴圆弧段的护底宜采用系结压载软体排,垂直于坝轴线铺设,并相互搭 接,迎水面的余排宽度宜通过冲刷计算或试验确定,背水面的余排宽度可取堤高的3 ~5 倍。堤身宜采用块石或充填袋填芯混合结构,断面尺寸宜按第10.5节的有关规定确定,

10.8.1.2鱼嘴两侧导流段应考虑沿堤流的作用,护底宜采用系结压载软体排.余排 宽度,迎水面可取15m ~20m,背水面可取IOm ~ 15m,必要时应通过冲刷计算或试验确 定,堤身宜采用块石或充填袋填芯混合结构,断面尺寸宜按第10.4节的有关规定确定, 堤顶纵坡可采用逆坡,坡度可取1:300 ~ I :800,

10.8.1.3鱼嘴内侧格坝可布置在靠近圆弧段末端的适当部位,格坝的结构可按第 10.5节的有关规定确定,

10. 8.1.4鱼嘴尾部应与江心洲稳定河岸平顺衔接,防止连接处被水流淘刷, 10.8.2护洲鱼嘴的结构设计可按第10.7.2条的规定执行.

10.8.3分流鱼嘴的结构设计可按第10.8.1条的规定执行,

10.9栅栏坝

10. 9.1栅栏坝宜建在岩石地基上,嵌入基岩的深度不应小于0.5m,非岩石地基时,应 加强地基处理.

10. 9.2栅栏坝墩宜采用质地坚硬的浆砌条石或钢筋混凝土结构

10.9.3栅栏宜采用钢梁,栅栏间距根据拦挡块石的大小确定,一般可采用0.2m ~ 0.5m;;,

10. 9.4栅栏坝的设计应对坝体进行抗倾和抗滑稳定性、坝墩和栅栏强度验算;对地基应 进行地基承载力和整体稳定性验算;设计流量可通过溪沟流域暴雨洪水计算确定,

10.10防沙堤

10.10.1防沙堤设计应符合《防波堤设计与施工规范》(JTS 154-1)的有关规定,

60

附录A水力计算

附录A水力计算

A.1 -般规定

A.1.1航道整治工程的水力计算应包括整治前后的水面线变化、汉道的分流比、断面流 速分布和整治建筑物局部冲刷等内容,

A.2河流水面线计算

A. 2.1水面线可按下列水流连续方程和水流运动方程等恒定流方程进行计算:

|

Q=BhV |

(A.2. 1-1) |

|

区++T+%+% |

(A.2. 1-2) |

|

hf=‰L t K2 |

(A.2. 1-3) |

|

K = -Bh5n Tl |

(A.2. 1-4) |

J 3丿

式中Q——计算流量(nJ/s)

B——计算断面水面宽度(m);

h——计算断面平均水深(m);

y一计算断面平均流速(m/s);

H2、用——计算段上、下游断面的水位(m);

/、%——计算段上、下游断面动能改正系数;

匕、匕——计算段上、下游断面的平均流速(m/s);

g...重力加速度(m/s?);

hf..沿程水头损失(m);

%——局部水头损失(m);

竺——上下断面间距(m);

K——计算段平均流量模数;

h——糙率;

J——局部阻力系数.

A.2.2整治前水面线计算的糙率可按下列方法确定,

61

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

A.2.2.1沿程断面变化不大的平顺河段局部水头损失可忽略不计,糙率可根据实测 水面线及相应流量,采用式(A.2.1-2)〜式(A. 2. 1-4)反求,自计算段下端推算至上端,直 至水面线与实测水位吻合,计算断面的选取,应以上下两断面间河段在平面上变化不大, 上下过水断面面积相近为原则"计算断面间距,平原河流可取1 ~2倍河宽,山区河流宜 小于河宽,在断面变化较大的河段,应增加反映河床断面变化特征的计算断面"

A.2.2.2复式断面的周边糙率与主槽糙率有明显差异时,应在分别确定各单元糙率 的基础上计算复式断面的综合糙率.

A.2.2.3对有跌水、强烈漩流、突然放宽或收缩的河段,可取河床质组成相似的相邻 河床的糙率作为该河床的糙率<,

A.2.2.4无实测资料时,可按有关糙率表取用,

A.2.3整治前水面线计算的局部阻力系数可按下列方法确定,

A.2.3.1有跌水和断面变化较大的顺直河段可按第A. 2. 2条规定的方法确定糙率, 采用式(A.2. 1-2) ~式(A.2.1-5)反求局部阻力系数.

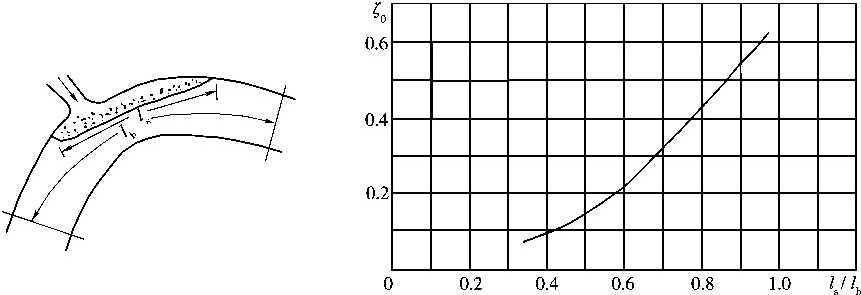

A.2.3.2弯道河段的局部阻力系数可采用式(A.2.1-5)和式(A.2.3)并结合图A.2.3-1 ~ 图A.2.3-2计算,

¢=0.10+4, (A.2.3)

式中?——弯道河段局部阻力系数;

ζll——参数,当弯道凹岸无溪口边滩时为0;当弯道凹岸有溪口边滩时按图A. 2.3-2 取值,

图A.2.3-1穹道凹岸边滩示意图 图A.2.3-2厶~厶/人关系曲线

厶一溪口边滩长度必一弯道段长度

A.2.4水面线计算的动能改正系数,平原河流可取1.0 ~ 1.1,山区河流可适当加大<,

A.2.5整治后水面线计算的各项参数可按下列方法确定,

A.2.5.1砂卵石河床的糙率可采用整治前的糙率,石质河床可根据具体情况分析 确定"

A.2.5.2整治后局部阻力系数可按下列公式估算:

(A.2.5-1)

62

附录A水力计算

"-(4 -4)

(A.2.5-2)

式中《、}——整治前后的局部阻力系数;

K——系数;

也、ɑ——整治后上、下游断面过水面积(nJ) ,迅取在最小过水断面处;

A^A}——整治前上、下游断面过水面积(nJ),4取在最小过水断面处<, A.2.6整治建筑物非淹没条件下的水面线计算应符合下列规定"

A.2.6.1 丁坝群束窄河床的计算,可将丁坝或坝田范围内所拦截的过水面积从总过 水面积中扣除,按第A.2.1条〜第A.2.5条的规定进行水面线计算,

A.2.6.2单丁坝束窄河床的计算,可从下游控制断面按天然河流水面线计算方法推 算至丁坝回流区末端,求得坝下水位,加上丁坝壅水高度,得出坝上游距丁坝3倍坝头水 深处的水位,再用水面线计算公式由该处向上游推算至所需位置,在建坝初期河床尚未 调整的情况下,单丁坝壅水高度可按下式计算:

∙=2g(晶)2 —

式中AZ——单丁坝壅水高度(m);

(A. 2.6)

Q——计算流量(nJ/s);

g...重力加速度(nι∕s2 );

£—侧收缩系数,根据试验确定或采用类似情况的实测值,无资料时取0. 80;

¢——流速系数,根据试验确定或采用类似情况的实测值,无资料时取0. 85 ;

风——建坝后计算流量下丁坝处水面宽度(m);

H..B2范围内的平均水深(m);

匕——行近流速(m/s),

A. 2.6.3顺坝的壅水高度可按顺坝垂直于水流方向的投影长度,并参照A. 2. 6. 2款 的方法进行计算.

A.2.7挖槽和炸槽施工后水面线计算应符合下列规定,

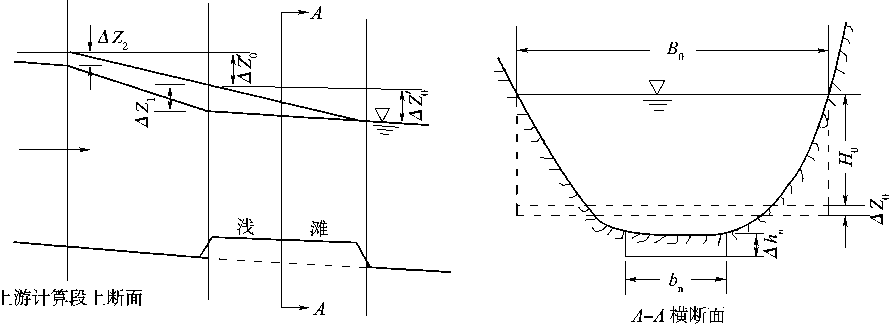

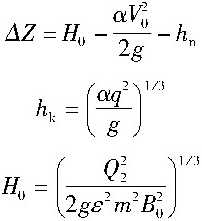

A.2.7.1在较宽直的河段上,当水位降落不大时,施工后的糙率可取施工前的糙率, 水面降落值可采用下列方法计算:

(1)施工后浅滩上断面水位降落值按下列公式计算: h +必一竺Lrz 一竺ɪ 4 2%丿 %丿-

式中△/——施工后计算段平均水深的增加值(m);

/——施工前计算段的平均水深(m);

△4——施工后浅滩上断面水位降低值(m),如图A. 2. 7所示;

△厶——施工前计算段水面落差(m);

(A.2.7-1 )

(A.2.7-2)

63

航道工程设计规范(JTS 181—2016)

4——挖槽宽度(m);

△凡——挖槽内平均挖深(m); 4——原河床宽度(m),.

图Α. 2.7施工后水面降落示意图

(2)施工后浅滩上游计算段上断面水位降落值按下式计算:

式中△乙——施工后浅滩上断面水位降低值(m);

△Z?——施工后浅滩上游计算段上断面水位降低值(m);

比,——施工前上游计算段的平均水深(m);

△Z:——施工前上游计算段水面落差(m);,

(3)当挖槽较长、糙率可近似认为不变时,按式(A. 2. 7-l) ~式(A. 2. 7-3)向上游逐 段推算降低值,

A.2.7.2当挖槽和炸槽施工前后的糙率有明显改变时,施工后的综合糙率可按式 (A.2.7-4)计算,并按第A.2. I条的规定进行水面线计算<,

氾= 山—4 (A.2.7-4)

式中N——施工后河床的综合糙率;

A——施工前河床的糙率;

Ml..施工前河床的湿周(m);

%——施工后槽内的糙率;

尤——施工后槽内的湿周(m)

A.2.7.3较长河段中相邻数个滩段,因挖槽和炸槽引起的水位降落值,可从下游往上 游逐滩推算。

A. 3分汉河段水力计算

A.3.1分汉河段应进行各汉水面线及相应分流量的水力计算,计算可按总流量等于各

64

附录A水力计算

汉流量之和及各汉在分流点和汇流点水位相等的原则,采用式(A.2. 1-1)和式(A.2. 1-2) 试算,

A.3.2在非通航汉道中建锁坝堵汉,应进行壅水高度和水面线变化的水力计算,计算方 法应符合下列规定"

A.3.2.1锁坝溢流时,壅水高度可按式(A. 3.2-1) ~式(A. 3. 2-4)计算,计算时,应 根据式(A. 3.2-2)的计算值判别溢流状态,按式(A. 3.2-3)或式(A. 3. 2-4)分别计算自由 出流或淹没出流的锁坝上游坝顶上水头,再按式(A. 3.2-1)计算各级流量下锁坝上游的 壅水高度,

(A.3.2-1)

(A.3.2-2)

(A.3.2-3)