ICS 13.100

CCS C 52

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 340—2025

工作场所粉尘危害预防控制指南

Guideline for prevention and control of dust hazard at workplace

2025 - 08 - 20发布

2026 - 02 - 01实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会发布

GBZ/T 340—2025

前言

本标准为推荐性标准。

本标准由国家卫生健康委职业健康标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由中国疾病预防控制 中心负责协调性和格式审查,由国家卫生健康委员会职业健康司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位:国家卫生健康委职业安全卫生研究中心、北京科技大学、中国疾病预防控制中心 职业卫生与中毒控制所、北京市职业病防治院、中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人:樊晶光、张忠彬、李静芸、汪澍、金龙哲、王会宁、丁晓文、陈建武、陈永青、 杨斌。

I

1 范围

GBZ/T 340—2025

工作场所粉尘危害预防控制指南

本标准规定了工作场所粉尘危害预防控制的总体原则、布局与建筑卫生学要求、工程控制、个体防 护、职业健康监测、管理控制等防控措施。

本标准适用于工作场所中致肺组织纤维化等呼吸系统损害的粉尘危害的预防和控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 标准。

GB 2626 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB/T 12903 个体防护装备术语

GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 23465 呼吸防护用品 实用性能评价

GB/T 24536 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护

GB 24539 防护服装 化学防护服

GB/T 29512 手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南

GB 30864 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器

GB/T 35077 机械安全 局部排气通风系统安全要求

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分:总则

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ 188 职业健康监护技术规范

|

GBZ/T 192.1 工作场所空气中粉尘测定第1部分: |

总粉尘浓度 |

|

GBZ/T 192.2 工作场所空气中粉尘测定第2部分: |

呼吸性粉尘浓度 |

|

GBZ/T 192.4 工作场所空气中粉尘测定第4部分: |

游离二氧化硅含量 |

|

GBZ/T 192.5 工作场所空气中粉尘测定第5部分: |

石棉纤维浓度 |

|

GBZ/T 192.6 工作场所空气中粉尘测定第6部分: GBZ/T 193 石棉作业职业卫生管理规范 GBZ/T 224 职业卫生名词术语 |

超细颗粒和细颗粒总数量浓度 |

GBZ/T 229.1 工作场所职业病危害作业分级 第1部分:生产性粉尘

WS/T 752 通风除尘系统运行监测与评估技术规范

3 术语和定义

GBZ 2.1、GBZ/T 224、GBZ/T 229.1、GB/T 12903、GB/T 16758界定的以及下列术语和定义适用于 本标准。

1

3.1

GBZ/T 340—2025

通风排尘 ventilation and dust removal

利用空气的流动对生产过程中产生的粉尘进行稀释与控制的方法。

注:包括自然通风排尘与机械通风排尘。

3.2

湿式作业 wet method operating

利用水或其他液体与尘粒相接触而捕集粉尘的方式。

3.3

喷雾降尘 spray dust fall

通过喷头向待降尘区域喷射水雾,使粉尘颗粒湿润及增重,加速粉尘沉降的方法。

注:根据喷头喷出的雾滴粒径可分为水喷雾降尘、细水雾降尘和干雾降尘等。

3.4

职业健康监测 occupational health monitoring

以预防为目的,连续、系统地收集、分析、解释和发布职业健康相关数据。

注:包括职业病危害监测和职业健康监护。

3.5

职业病危害监测 occupational hazard monitoring

对职业活动中可能造成劳动者健康危害的因素进行的定期检测、评价,旨在评价工作场所的职业卫 生状况、劳动者接触程度及可能的健康影响。

注:包括对一般卫生状况、职业卫生状况、工作组织过程中可能对劳动者健康构成危害的因素、个体防护、危害因 素接触以及为消除和减少有害物质采用的控制系统的评价。

4 总体原则

4.1 预防为主

4.1.1 优先选择有利于粉尘危害防治的先进工艺、技术和设备及低职业病危害风险的原辅材料,禁止 选用国家淘汰、禁止的落后工艺、技术、材料和设备。

4.1.2 落实建设项目职业病防护设施“三同时”等要求,确保粉尘作业职业病危害防控条件。

4.2 分类管理

根据粉尘性质、接触人群、接触浓度及健康风险,采取差别化防控措施。

4.3 综合治理

采取工程控制、个体防护、职业健康监测、管理控制等多种措施进行粉尘危害的防控。

5 布局与建筑卫生学要求

5.1 总体布局

5.1.1 存在粉尘危害的工作场所应布置在生产区或辅助生产区;敞开或半敞开式的粉尘生产车间,宜 布置在无粉尘危害车间的全年最小频率风向的上风侧。

5.1.2 存在粉尘危害的车间周围,应选择滞尘效果好的乔、灌木等进行绿化并形成绿化带;在区域主 导风向的上风侧,应布置透风绿化带;在区域主导风向的下风侧,应布置不透风绿化带。

5.1.3 粉尘作业车间办公室和控制室宜靠近厂房布置,但不宜与粉尘作业场所相邻,并应满足采光、 照明、通风及隔声等要求。

5.1.4 放散大量粉尘的厂房宜采用单层建筑;布置在多层建筑的,根据粉尘性质和作业特点设置并采 取有效防尘措施。

5.1.5 含有粉尘的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中或地下通过; 若需通过时,应严格密闭,防止粉尘逸散至室内。

5.2 工艺和设备布局

2

GBZ/T 340—2025

5.2.1 工艺许可情况下,同一车间内可能产生粉尘危害的工艺设备,应与产生其他类型职业病危害因 素的工艺设备分别布置,高危害风险的粉尘作业应与低风险的粉尘作业分别布置,必要时可采取隔断措 施。

5.2.2 粉尘发生源应布置在劳动者工作地点的自然通风或进风口的下风侧。

5.3 建筑卫生学要求

5.3.1 粉尘作业车间墙壁和地面应平整光滑,易于清扫。

5.3.2 在粉尘作业场所,应按粉尘性质和生产特点选择防水、防高温、防尘及防爆炸的适宜灯具与开 关等设施,灯具防尘等级至少达到GB/T 7000.1规定的IP6。

5.4 辅助用室

5.4.1 存在粉尘作业工作场所,应按照GBZ 1的要求设置休息室、盥洗室、浴室、更衣室及妇女卫生 用室等辅助用室。

5.4.2 工作场所存在致敏性或GBZ 2.1标注为G1的粉尘作业的,宜在工作场所出入口处,或作业区域 与非作业区域连接处设置辅助用室。辅助用室的设置与管理应满足:

a) 工作场所入口处设置与工作场所相隔离的存衣室、更衣室,用于作业人员更换和存放服装、 佩戴防护用品;

b) 存衣室与防护用品佩戴室之间、防护用品佩戴室与作业区域间设置适当的缓冲区域;

c) 石棉粉尘作业车间辅助用室的设置按照GBZ/T 193要求执行。

6 工程控制

6.1 粉尘工程控制基本要求

6.1.1 根据生产工艺和粉尘源特性,设计并采用相应的粉尘危害工程控制措施,使工作场所粉尘浓度 符合国家职业卫生标准要求。粉尘危害工程控制措施应具有针对性、可行性和经济合理性,同时保证满 足安全与环保要求。

6.1.2 结合粉尘性质、粉尘逸散特性、生产工艺技术和设备特点及常用粉尘危害工程控制措施适用情 况(见表A.1),采取以下一种或多种粉尘工程控制措施:

a) 粉尘源头控制;

b) 粉尘扩散控制;

c) 抑制二次扬尘。

6.2 粉尘源头控制

6.2.1 尘源湿式作业

6.2.1.1 生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的,宜采取湿式作业方式,如湿式钻孔、湿式喷射混凝 土、湿式破碎、水封爆破、煤层注水及湿法喷砂打磨等,从源头减少粉尘产生量。

6.2.1.2 通过防尘供水系统为湿式作业供水,供水管路应配备过滤、压力/流量调节等装置,供水水质、 流量和压力等应满足防尘需求,且不影响生产产品品质。

6.2.1.3 可通过向湿式作业用水中添加润湿剂等化学添加剂,进一步减少粉尘产生量,选用的化学添 加剂应无毒、无害。

6.2.2 尘源密闭隔绝

6.2.2.1 对产生粉尘的设备设施或作业点,应根据工艺流程、设备特点、安全及操作维修等要求,采 取密闭粉尘发生源的措施,或以围挡等方式进行隔离,配合局部通风排尘系统控制粉尘。

6.2.2.2 采用密闭罩封闭尘源,其风量或风速应足以将产生的粉尘吸走但不致将物料带走。密闭罩的 设计应符合GB/T 16758和GB/T 35077中的相关要求。

6.2.2.3 当不能将尘源完全封闭时,可设置其他形式的排风罩,排风罩罩口应尽可能接近尘源,污染 气流路线宜避开作业人员呼吸带高度。

6.3 粉尘扩散控制

3

6.3.1 通风排尘

GBZ/T 340—2025

6.3.1.1 通风方式应根据工作场所布局、生产工艺特点及安全环保要求等综合确定。

6.3.1.2 优先考虑设置适宜的局部通风排尘系统,局部通风排尘系统应符合GB/T 16758和GB/T 35077 相关要求,捕集的粉尘净化达标后室外高空排放。相邻的局部排风除尘装置,应合理布局,避免气流短 路。

6.3.1.3 对于因生产条件限制、尘源不固定等不能采用局部通风排尘设施的,应采用全面通风设施; 采用局部通风排尘设施后粉尘浓度仍达不到卫生要求的,应辅以全面通风设施。全面通风风量应能使工 作场所粉尘浓度符合卫生要求。

6.3.1.4 凡属下列情况之一时,应单独设置排风系统:

a) 两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时;

b) 混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时;

c) 建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间。

6.3.2 喷雾降尘

6.3.2.1 喷雾降尘系统的选型与设计,应综合分析尘源强度、粉尘颗粒粒径、润湿特性、场所条件、 安全要求及喷头的喷雾特性等因素确定。

6. 3. 2. 2喷头工作压力应大于0.2 MPa,且喷放均匀。当环境条件易导致喷头堵塞时,宜选用具有相应 防护措施且不影响水雾喷放效果的喷头。

6.3.2.3 喷头布设方式和数量应根据待降尘区域面积、喷头特性等因素确定。喷头间距不宜大于水雾 喷洒锥底圆直径,喷头射程和雾化角应能到达并覆盖待降尘区域。喷头参数定义与计算见附录B。

6.3.2.4 喷头布设应尽量避免遮挡,与遮挡物的距离应保证不影响喷头正常喷放水雾,无法避免时, 应适当增设喷头予以补偿。

6.3.2.5 喷雾降尘系统用水水质应符合工业用水要求,若不符合,应在供水管路中增加过滤等前处理 装置。严寒与寒冷地区,应采取适宜的防冻措施。腐蚀性环境下,应采取适宜的防腐蚀措施。

6.3.2.6 喷雾降尘系统供水/供气管路的设计应保证满足最不利点喷头的正常工作要求,具有自动控制 功能。

6.3.2.7 喷雾降尘效果达不到要求的,必要时可添加润湿剂等化学添加剂,应优先选择无毒、无腐蚀 性的润湿剂。

6.4 扬尘控制

6.4.1 可能产生粉尘危害的原辅材料、产品和固体废物等,应在专门场所集中贮存,贮存场所应根据 粉尘性质采取围挡、隔离、苫布覆盖及周边喷淋洒水等措施,防止扬尘及扩散污染;采用遮盖、洒水或 喷淋措施达不到粉尘控制要求的,宜通过喷洒化学抑尘剂,固定粉尘颗粒,减少扬尘逸散。

6.4.2 输送粉体物料时,应采用不扬尘的运输工具,并在充分满足运输功能要求的前提下,尽可能减 少转运环节和降低转运点落差。

6.4.3 运输粉体物料的非密闭式设备设施,应设有清扫器,宜采用负压清扫方式及时清除残余物料。

6.4.4 工作场所内宜配备洒水或冲洗设施并及时清扫逸散和积聚在地表或设备表面的粉尘,控制易积 尘位置的二次扬尘。水力冲洗设施应设置足够的冲洗接口,保证冲洗水能到达所有应冲洗的部位,并配 备完善的冲洗污水回收及处理系统。遇水爆炸性粉尘、工艺或建筑不允许水力冲洗时,宜设置负压吸尘 装置或吸尘器等清洁装置。

6.4.5 存在粉尘危害作业的工作场所,应在每日作业结束后对作业用具、作业区域进行整理和清洁; 清洁作业禁止使用高压吹扫,宜采取湿式清洁等措施,石棉粉尘等不适于湿式清洁的,宜选用真空吸尘 器等方式清洁。

6.4.6 工作场所清洁后的粉尘应收集后集中处理,石棉粉尘等致癌性粉尘的废弃处置应满足GB 18597 等废弃物处置的相关要求。

6.5 除尘净化

6.5.1 根据生产工艺、设备特点、场所条件及安全环保等要求,设计就地除尘系统、分散式除尘系统 或集中除尘系统。除尘系统设计应符合GB 50019等相关除尘技术要求,含尘气体经除尘净化达到排放

4

GBZ/T 340—2025

标准后室外高空排放。

6.5.2 不同湿度、不同温度的含尘气体,合用一个除尘系统时,应根据气体的具体情况进行评估和调 整,并采取必要的预处理措施,以保证除尘效率和系统的稳定性。

6.5.3 根据工作场所粉尘类型及含尘气体特性等选择适宜的除尘器,可选用重力沉降室、惯性除尘器、 旋风除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器及电除尘器等,见表A.2。

6.5.4 单级除尘器不能达到排放标准要求的,应采用两级除尘或多级除尘。当气体含有大磨损颗粒时, 应增加前级处理装置;具有特殊的温湿度变化时,应对除尘系统采取保温或加热措施。

6.5.5 除尘系统宜设定时或定压清灰系统,灰斗和管道内部等处的积尘定期清除。

6.6 防护设施运行管理

6.6.1 建立粉尘危害工程防护设施技术档案,包括但不限于粉尘危害工程防护设施一览表、防护设施 检测报告及检维修记录等。

6.6.2 定期测试和维护粉尘危害工程防护设施性能,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使 用。检查维护的周期、项目、方法和判定标准,参照WS/T 752要求执行。

6.6.3 定期清理除尘设施中的粉尘,优先采用自动化设备。如需人工清理,应确保通风良好,操作者 应佩戴个体防护用品,使用适当的工具和设备以减少扬尘,将收集的粉尘放入封闭式容器中,并妥善处 理或回收。除尘设施检维修前应先清理设施中的粉尘。

6.6.4 结合检测评价结果定期评估、分析粉尘作业的职业病危害风险及工程防护效果,防护效果不能 满足要求的,应进行改造升级。

7 个体防护

7.1 个体防护用品管理制度与计划

7.1.1 制定符合本单位粉尘危害防控实际的个体防护用品管理制度,并明确个体防护用品的配备岗位 清单、类型、性能参数以及数量与更换周期等内容。

7.1.2 制定粉尘作业个体防护计划并实施,防护计划应至少包括个体防护管理范围,个体防护用品选 择、使用和维护,个体防护用品使用的培训教育,以及个体防护用品效果评估和改善等。

7.1.3 因工艺调整等原因导致粉尘作业及其风险改变的,应按照防护计划制定和实施的要求及时更新 调整个体防护用品管理制度。

7.2 个体防护用品的配备

7.2.1 根据工作场所劳动者接触粉尘理化性质、危害情况及粉尘浓度,依据GBZ 2.1等标准对劳动者 接触粉尘危害程度进行分析与评估,确定需要配备个体防护用品的劳动者。

7.2.2 依据GB 39800.1、GB/T 18664、GB/T 29512和GB/T 24536等标准要求,结合粉尘危害程度分 析结果,以及个体防护用品的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性、其他危害 因素需配备个体防护用品的协调性等要求,为劳动者配备适宜的呼吸、眼面和躯干等防护用品,并符合 GB 2626、GB 30864、GB/T 23465和GB 24539等标准要求。选择的个体防护用品应与其他个体防护用 品相兼容。具体配备要求见附录C。

7.2.3 定期评估个体防护用品的有效性,确保配备的个体防护用品满足粉尘防护要求和持续改进。

7.2.4 生产规模、工艺等发生变更导致粉尘性质和浓度等发生改变时,应自行开展或委托职业卫生技 术服务机构进行粉尘危害作业风险和个体防护用品配备适宜性评估,并根据评估结果完善防护用品配备 管理。

7.3 个体防护用品的使用与更换

7.3.1 结合粉尘危害程度、个体防护用品的性能和判废标准,以及粉尘防护用品实际使用情况,确定 适宜的粉尘防护用品发放数量和更换周期。

7.3.2 个体防护用品应保存在清洁、干燥、无油污、无阳光直射和无腐蚀性气体的地方。不经常使用 时,宜将其放入密封袋内储存,并避免面罩变形。

7.3.3 根据以下要求使用和更换呼吸防护用品:

5

GBZ/T 340—2025

a) 当使用中出现咳嗽、憋闷、呼吸困难等不适症状时,应立即离开有害环境并检查呼吸防护用 品,确定并排除故障后方可重新进入有害环境;若无故障存在,应更换有效的过滤元件;

b) 若呼吸防护用品同时使用两个或两个以上过滤元件,如双过滤盒,应同时更换;

c) 若新过滤元件在某种场合迅速失效,应重新评价所选过滤元件的适用性;

d) 防尘过滤元件的使用寿命受颗粒物浓度、使用者呼吸频率、过滤元件规格及环境条件的影响。 随颗粒物在过滤元件上的富集,呼吸阻力将逐渐增加以致不能使用。当下述情况出现时,应 更换过滤元件:

——使用自吸过滤式呼吸防护用品人员感觉呼吸阻力明显增加时;

——使用电动送风过滤式呼吸防护用品人员确认电池电量正常,而送风量低于制造商规定的 最低限值或过滤元件负载指示报警时。

e) 不允许使用者自行重新装填过滤式呼吸防护用品的吸附过滤材料,也不允许采取任何方法自 行延长已经失效的过滤元件的使用寿命;

f) 当呼吸器或过滤元件等呼吸防护用品部件出现破损或变形,应重新评估呼吸器及过滤元件的 有效性或更换新的呼吸防护用品;

g) 制造商在使用说明中列出的其他需要更换的情况。

8 职业健康监测

8.1 职业病危害监测

8.1.1 监测计划制定

8.1.1.1 根据工作场所粉尘既往日常监测、定期检测评价等情况,制定本单位年度粉尘危害监测计划, 并纳入粉尘危害防治计划。监测计划内容至少包括监测类别、监测范围、监测方法、监测频次等。

8.1.1.2 粉尘危害监测范围应满足:

a) 日常监测范围至少包括GBZ 2.1标注为G1和(或)致敏性粉尘的作业岗位/场所,以及其他 既往检测结果不符合职业接触限值的粉尘作业岗位/场所;

b) 定期检测范围应当包含产生粉尘危害的全部工作场所。

8.1.1.3 粉尘浓度水平超过10%职业接触限值的,可依据检测和评价结果确定定期检测和日常监测频 次(见表1)。

表1 粉尘危害监测频次

|

8h工作日或40h工作周时间加 权平均浓度(CTWA)a |

日常监测建议频次b |

定期检测频次 |

|

CTWA≤10%OEL |

/ |

/ |

|

10% OEL<CTWA≤50% OEL |

存在GBZ 2.1标注为G1和(或)致敏性粉 尘的作业岗位/场所1次/1年 |

/ |

|

50% OEL<CTWA≤ OEL |

存在GBZ 2.1标注为G1和(或)致敏性粉 尘的作业岗位/场所1次/6个月 |

存在GBZ 2.1标注为G1和(或)致敏性粉尘 的作业岗位/场所1次/1年 其他性质粉尘的作业岗位/场所1次/3年 |

|

CTWA> OEL |

1次/3个月 |

1次/年;整改后复测c |

|

a 粉尘职业接触限值中同时有总尘、呼尘限值要求的,按照呼尘计算确定。 b 煤矿作业场所粉尘危害监测按照相关法律法规要求执行。 c 整改后现有防护水平仍难以降低粉尘浓度水平至接触限值要求的,执行1次/年定期检测和1次/3个月日常监测频次。 | ||

8.1.1.4 因工艺、技术、材料、设备变化或工程防护状况改变等,导致粉尘作业职业病危害风险变化 的,应根据检测和评价结果及时调整监测计划。

8.1.2 监测实施

8.1.2.1 按照监测计划开展粉尘危害监测,并纳入本单位整体监测工作实施。

8.1.2.2 自主开展日常监测,可采用现场直读检测设备、在线监测设备或符合GBZ/T 192.1、GBZ/T

192.2、GBZ/T 192.4、GBZ/T 192.5、GBZ/T 192.6规定的检测设备。

6

GBZ/T 340—2025

8.1.2.3 不具备粉尘危害日常监测能力的,可委托具有相应能力的职业卫生技术服务机构开展日常监 测。

8.1.2.4 粉尘危害定期检测与评价应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,按照GBZ 159采样 并结合粉尘性质按照GBZ/T 192.1、GBZ/T 192.2、GBZ/T 192.4、GBZ/T 192.5、GBZ/T 192.6的要求实 施。

8.1.3 监测结果评价和应用

8.1.3.1 按照职业病危害告知的规定和本标准要求,及时在工作场所公告栏公布粉尘作业检测和评价 结果、检测单位和日期。

8.1.3.2 根据粉尘监测结果与既往监测结果对比情况,采取相应措施。

a) 粉尘浓度未显著增高且符合职业接触限值要求的,保持工作场所粉尘危害工程防护设施稳定 运行,并定期进行维护保养。

b) 粉尘浓度未显著增高但不符合职业接触限值要求的,应从生产工艺、产品及原辅材料、设备 密闭性、作业方式和职业病防护设施等方面查找原因,并采取持续改进措施。

c) 粉尘浓度显著增高且不符合职业接触限值要求的,应开展详细调查,从生产工艺、产品及原 辅材料、设备密闭性、作业方式和职业病防护设施以及监测设备等方面查找原因并及时处理; 必要时委托具有资质的职业卫生技术服务机构开展检测评价和职业病防护设施效果评估,并 根据检测评价结果改进工程控制、个体防护和管理控制。

8.1.3.3 根据监测结果和评价分析报告,策划制定年度监测计划与实施方案。

8.2 职业健康监护

8.2.1 职业健康检查计划

8.2.1.1 职业健康检查计划应满足:

a) 确定职业健康检查人群,识别本单位存在的粉尘危害,确定需接受职业健康检查的岗位、人 员;

b) 确定职业健康检查类别及项目,包括上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查,具体要求见 附录D;

c) 确定需接受离岗后健康检查的人员及检查项目,具体要求见附录D;

d) 确定职业健康检查机构、实施程序、经费;

e) 主要内容应包括拟实施健康检查人员一览表,包括劳动者姓名、性别、年龄、工种(岗位) 名称、接触到的粉尘名称、工龄及拟实施的健康检查类别等。

8.2.1.2 因工艺、技术、材料、设备的变化或工程防护状况改变等,导致粉尘作业职业病危害风险变 化的,应根据检测评价结果及时调整职业健康检查计划。

8.2.2 职业健康检查实施

8.2.2.1 按照职业健康检查计划组织从事粉尘作业的劳动者进行职业健康检查和离岗后健康检查。

8.2.2.2 粉尘作业职业健康检查和离岗后健康检查的项目应满足GBZ 188要求;

8.2.2.3 离岗时职业健康检查,应在劳动者离岗前30日内组织实施,离岗前90日内进行了在岗期间 职业健康检查的,工艺、技术、材料、设备或工程防护状况未发生改变的,可视为离岗时职业健康检查。

8.2.2.4 职业健康检查应委托在省级卫生健康主管部门备案的医疗卫生机构,机构备案的检查类别和 项目满足粉尘作业职业健康检查要求。离岗后健康检查可参照执行。

8.2.3 职业健康检查结果管理

根据职业健康检查结果,采取如下相应管理措施:

a) 书面形式告知从事粉尘作业的劳动者;

b) 上岗前存在职业禁忌证的劳动者,不得安排其从事所禁忌的作业;在岗劳动者存在其从事作 业的职业禁忌证的应调离或者暂时脱离原工作岗位;

c) 健康损害可能与所从事的职业相关的,应当调离原工作岗位,并妥善安置;

d) 疑似职业病病人,安排医学观察或者职业病诊断;

7

GBZ/T 340—2025

e) 发现新发职业病或者疑似职业病的,及时上报卫生健康主管部门,新发职业病的应同时报劳 动保障行政部门;

f) 劳动者出现与粉尘作业相关的健康损害,应对其所在岗位的粉尘危害风险及防护措施进行评 估,根据评估结果采取相应治理措施,改善劳动条件。

8.2.4 职业健康监护评估

8.2.4.1 每三年开展一次职业健康监护评估。

8.2.4.2 职业健康监护评估应根据历年职业病危害监测资料、职业健康检查资料等,分析劳动者健康 损害和接触粉尘的关系,以及导致发生健康损害的原因,对劳动者的职业健康状况做出总体评价。

8.2.4.3 预测健康损害的发展趋势,结合粉尘作业职业病危害监测结果、防护状况等,提出综合改进 建议。

8.2.5 职业健康监护档案及管理

8.2.5.1 建立用人单位职业健康监护管理档案和劳动者个人健康监护档案,纳入职业卫生档案统一管 理,并按照有关规定妥善保存。

8.2.5.2 劳动者个人健康监护档案仅用于以保护劳动者个体和群体健康为目的的相关活动,应用时遵 循医学资料保密性和安全性原则。

8.2.5.3 劳动者或者其近亲属、劳动者委托的代理人有权查阅、复印劳动者本人健康监护档案。用人 单位应当如实、无偿提供,并在所提供的复印件上签章。

9 管理控制

9.1 防治计划

制定粉尘职业病危害防治计划,或将粉尘危害治理纳入用人单位总体职业病防治计划,制定实施方 案并落实责任人员。计划的制定与实施应满足:

a) 识别、分析本单位存在的粉尘类别及其来源、健康危害,根据工作场所粉尘危害检测评价和 劳动者职业健康检查最新结果,确定粉尘危害的场所、岗位和人群分布,评估粉尘作业职业 病危害风险及防治重点;粉尘危害的识别与风险评估见附录E;

b) 按照职业病危害防治要求选择适宜的防控措施,见附录F;

c) 实施劳动者粉尘接触水平的监测和评价,根据监测结果进行作业分级管理;

d) 根据粉尘作业职业病危害风险差异,确定需实施职业健康检查的作业人员,并开展上岗前、 在岗期间和离岗时职业健康检查和医学随访。

9.2 管理制度及岗位操作规程

9.2.1 建立包括粉尘危害防治的职业卫生管理制度,并按照职业病防治相关法律法规、规章和标准的 最新要求及时更新。

9.2.2 制定粉尘作业岗位职业卫生操作规程,操作规程的制定宜满足:

a) 内容上包括作业前、作业中和作业后三个环节,涵盖但不限于作业前准备、进入工作场所、 作业启动及作业过程中防护、作业结束后清洁整理、离开作业场所等不同环节的要求;

b) 根据粉尘作业职业病危害风险评估结果确定作业流程上的具体防控措施,并兼顾粉尘作业的 安全及环境保护管理要求;

c) 作业岗位粉尘职业病危害风险发生变化的,应基于最新风险评估结果及时调整。

9.2.3 完善粉尘作业工作制度,根据粉尘危害职业健康风险和作业特点,优化粉尘作业工作时间等工 作组织方式,以降低劳动者粉尘接触水平。

9.3 培训

9.3.1 主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,具备与所从事的生产经营活动相适应 的职业卫生知识和管理能力。职业卫生培训应包括下列主要内容:

a) 职业卫生相关法律法规、规章和国家职业卫生标准;

8

GBZ/T 340—2025

b) 粉尘危害预防和控制的基本知识;

c) 职业卫生管理相关知识;

d) 卫生健康主管部门规定的其他内容。

9.3.2 应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,对从事接触GBZ 2.1 标注为G1或致敏性粉尘作业的劳动者,组织专门的职业卫生培训。因变更工艺、技术、设备和材料, 或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生 培训,经培训合格后方可上岗作业。

9.3.3 劳动者培训内容应包括但不限于:

a) 本单位粉尘职业病危害防治相关制度和粉尘作业岗位操作规程;

b) 劳动者作业岗位可能接触到的粉尘及其危害和防护要求;

c) 粉尘职业病防护设施的使用和维护;

d) 个体防护用品的使用、维护方法和本单位相关管理要求。

9.4 职业病危害警示与告知

9.4.1 存在粉尘危害工作场所的醒目位置,设置职业卫生公告栏并进行经常性维护。公告栏内容应符 合法律法规的规定,包括但不限于粉尘危害相关规章制度、操作规程和工作场所粉尘检测结果。

9.4.2 存在粉尘危害工作场所入口处的醒目位置,设置“注意防尘”和“注意通风”等警告标识;进 出工作场所需佩戴防护用品的,应设置“戴防尘口罩”指令标识,存在对皮肤有刺激性或经皮肤吸收粉 尘的,应同时设置“穿防护服”“戴防护手套”和“戴防护眼镜”指令标识,存在含有有毒物质的混合 性粉(烟)尘的,应设置“戴防尘毒口罩”指令标识。警示标识的设置应符合GBZ 158的要求。

9.4.3 存在GBZ 2.1标注为G1的粉尘的作业岗位,除设置警示标识外,还应当在其醒目位置设置职业 病危害告知卡。告知卡应当标明粉尘名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急 救电话、职业病危害监测结果、检测时间及检测机构等。

9.4.4 与从事粉尘作业的劳动者签订劳动合同时,应在合同中书面载明劳动者所在工作岗位、可能接 触到的粉尘类别、职业禁忌证、职业病危害后果、防护要求和有关待遇;因合同制式无法详细载明的, 应以合同附件形式签订职业病危害告知书,并书面告知劳动者;转岗从事粉尘作业的,应按上述要求进 行粉尘职业病危害合同告知。劳动者工作岗位或者工作内容变更而接触的粉尘危害发生变化时,应重新 进行告知。

9.5 职业卫生档案

9.5.1 将反映粉尘职业病危害防治全过程的文字、图纸、照片、报表、音像资料和电子文档等文件材 料纳入本单位职业卫生档案,并满足相关管理要求。

9.5.2 设立专门的档案室或指定专门区域存放档案,并指定专门机构或专兼职人员负责管理。

9.5.3 职业卫生档案内容上应当包括相关法律法规要求的建档资料,管理情况发生变化的,应及时更 新相关档案材料,粉尘职业病危害防治相关档案建设内容要求见附录G。

9.5.4 及时做好相关材料的归档工作,按年度或建设项目进行案卷归档,及时编号登记,入库保管。

9.5.5 按照法规要求向职业卫生监管部门、职业病诊断鉴定机构等如实提供档案材料。

9.5.6 发生分立、合并、解散和破产等情形的,按照国家档案管理的有关规定移交保管档案材料。

10 正确使用本标准的说明

参见附录H。

9

GBZ/T 340—2025

附录 A (资料性)

常用粉尘危害工程控制措施

A.1 表A.1和表A.2分别给出了常用粉尘危害工程控制措施和除尘净化措施。

表A.1 常用粉尘危害工程控制措施

|

措施/技术 |

特点 |

适用场景 | |

|

粉尘源头控制 |

密闭隔绝 |

封闭尘源是防控粉尘逸散的主要措施,常采用密 闭罩封闭尘源。密闭罩分为整体密闭罩、局部密 闭罩、大容积密闭罩等 |

物料破碎、切割、打磨、筛分, 粉料运输、装卸等 |

|

湿式作业 |

利用水预先润湿作业对象,减少作业过程中的产 尘量。常与润湿剂配合使用 |

湿式钻孔、湿式喷射混凝土、 湿式破碎、水封爆破、煤层注 水、湿式打磨、湿式切割、湿 式研磨等 | |

|

粉尘扩散控制 |

通风排尘 |

分为自然通风、局部通风、全面通风、局部送风 等形式 |

厂房车间、隧道、巷道等 |

|

喷雾降尘 |

向待控制区域扩散粉尘喷射微细水雾,与粉尘颗 粒碰撞并结合,使尘粒湿润、增重,并从气流中 沉降 |

采矿、冶金、建筑等行业的物 料生产、存储、运输等 | |

|

扬尘控制 |

化学抑尘 |

通过使用对固体颗粒物具有润湿、粘结、凝聚或 吸水保湿作用的化学抑尘剂,在待控制区域表面 形成一定厚度和弹性的薄壳,固定尘埃,减少扬 尘逸散 |

粉料运输、料堆、路面等 |

|

喷洒/喷淋/喷雾 |

通过向待控制区域喷洒水,润湿区域内沉积的落 尘,控制粉尘二次扬起 |

粉料运输、料堆、路面等 | |

表A.2 常用除尘净化措施

|

措施/技术 |

特点 |

适用场景 | |

|

除尘净化 |

重力沉降室 |

结构简单、阻力低,处理含尘气体的温度不 受限制,除尘效率较低,常作为多级除尘的 预除尘使用 |

适于捕集密度和粒径较大的粉尘,处理 中等气体量的常温或高温气体 |

|

惯性除尘器 |

设备结构简单,阻力较小,除尘效率较低, 一般用于多级净化系统的一级除尘 |

用于大颗粒(20 μm以上)的干燥非纤 维性粉尘 | |

|

旋风除尘器 |

结构简单,压力损失中等,动力消耗不大, 不受含尘气体的浓度、温度限制 |

适用于捕集、分离5μm~10 μm以上 的粉尘或雾 | |

|

湿式除尘器 |

结构简单、操作及维修方便,投资低、占地 面积小,除尘效率高,能同时进行有害气体 的净化、烟气冷却和增湿 |

适用于非纤维性的、能受冷且与水不发 生化学反应的含尘气体,特别适用于处 理高温、高湿同时含有多种有害物的气 体,或有爆炸危险的气体 | |

|

袋式除尘器 |

除尘效率高,使用灵活,处理风量范围大, 不受含尘气体浓度限制 |

适用于处理煤尘、烟尘、水泥尘、木工 尘等各种粉尘,不适宜处理湿度大的含 尘气流,以及黏结性强、吸湿性强的粉 尘 | |

|

电除尘器 |

除尘效率高,设备阻力小,处理量大,耐高 温,能捕集腐蚀性大、黏附性强的气溶胶颗 粒,但易受粉尘比电阻等条件影响 |

适用于处理电力、冶金、建材、化工等 行业、粉尘比电阻在1×104~1×1013 Ω・cm的含尘气体。含尘气体含尘浓度 高于50g/m3时,应设置预除尘设施,温 度高于400°C时,应采取降温措施 | |

10

B.1

B.2

B.3

GBZ/T 340—2025

附录 B

(资料性) 喷雾喷头布设基本设计参数

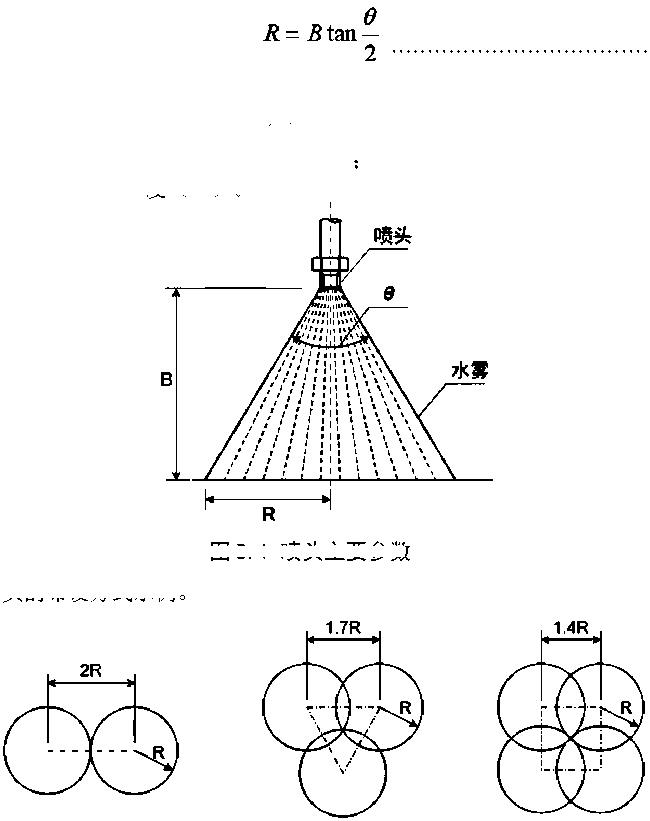

图B.1为喷雾喷头主要参数的几何关系,满足式(B.1):

式中:

R ——喷雾喷洒锥底圆半径,单位为米(m);

B ——喷头与待覆盖区域的距离,单位为米(m);

e ——喷头雾化角,单位为度(。)。

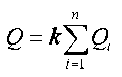

图B.2为喷头的布设方式示例。

(a)线性布设

(B.1)

图B.1 喷头主要参数

(b)三角布设

图B.2 喷头布设方式示例

(c)矩形布设

喷雾降尘系统的设计流量按式(B.2)计算:

(B.2)

式中:

Q ——喷雾降尘系统的设计流量,单位为立方米每秒(m3/s);

Qi——单个喷头的设计流量,单位为立方米每秒(m3/s);

n ——水雾喷头数量;

k ——安全系数,取1.05~1.20。

11

GBZ/T 340—2025

附录 C

(规范性)

粉尘作业个体防护用品配备要求

C.1 不同类型粉尘作业个体防护用品选用参照表C.1要求。

表C.1 不同类型粉尘作业个体防护用品选用

|

粉尘类型 |

防护用品类别 |

呼吸防护要求 |

|

一般粉尘:煤尘、水泥尘、木粉尘、 云母尘、滑石尘及不含放射性、致癌 性物质的其他粉尘 |

呼吸防护用品、防尘服、防护眼镜 |

可更换式防颗粒物半面罩或全面罩,过滤 效率至少满足GB 2626规定的KN90级别 |

|

石棉粉尘 |

呼吸防护用品、防尘服、防护手套、 防护眼镜 |

可更换式防颗粒物半面罩或全面罩,过滤 效率至少满足GB 2626规定的 KN95级别 |

|

矽尘、金属粉尘 |

呼吸防护用品、防尘服、防护手套、 防护眼镜 | |

|

注:同时含有放射性粉尘、致癌性油性颗粒物(如焦炉烟、沥青烟等)的粉尘,按照GB 2626、GB 30864、GB 38452 和GB 24539要求配备呼吸防护用品、防护手套、辐射防护服或防尘服等。 | ||

C.2 隔绝式或过滤式呼吸防护用品的选用,应满足GB/T 18664以下要求:

a) 选择过滤式呼吸防护用品,应注意根据粉尘的分散度选择适合的防尘口罩。粉尘具有放射性 的,应选择过滤效率为最高等级的防尘口罩;

b) 需要同时防护粉尘、有毒气体或蒸气的,可选择隔绝式或过滤式呼吸防护用品,选择过滤式 呼吸防护用品的,应选择有效过滤元件或过滤元件组合;

c) 使用环境为爆炸性环境的,选择的防尘个体防护用品应符合GB 3836.1、GB 3836.2和GB 3836.4 的规定。选择自给携气式呼吸防护用品的,应选择空气呼吸器,不允许选择氧气呼吸器;

d) 选择供气式呼吸防护用品的,应注意作业地点与气源之间的距离、空气导管对现场其他作业 人员的妨碍、供气管路被损坏或被切断等问题,并采取可能的预防措施;

e) 工作场所存在高温、低温或高湿,或存在有机溶剂及其他腐蚀性物质,应选择耐高温、耐低 温或耐腐蚀的呼吸防护用品,或选择能调节温度、湿度的供气式呼吸防护用品;

f) 若作业强度较大,或作业时间较长,应选择呼吸负荷较低的呼吸防护用品,如供气式或送风 过滤式呼吸防护用品;

g) 若有清楚视觉的需求,应选择视野较好的呼吸防护用品;

h) 若有语言交流的需求,应选择有适宜通话功能的呼吸防护用品。

12

GBZ/T 340—2025

附录 D (规范性)

粉尘作业职业健康检查和离岗后健康检查要求

D.1 粉尘作业职业禁忌证见表D.1。

表D.1 粉尘作业职业禁忌证

|

粉尘类型 |

职业禁忌证 | |

|

上岗前 |

在岗期间 | |

|

矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机 粉尘[根据职业病分类和目录,系指炭黑粉尘、 石墨粉尘、滑石粉尘、云母粉尘、水泥粉尘、 铸造粉尘、陶土粉尘、铝尘(铝、铝矾土、氧 化铝)、电焊烟尘等粉尘]、金属及其化合物 粉尘(锡、铁、锑、钡及其化合物等)、硬金 属粉尘、毛沸石粉尘 |

1)活动性肺结核病; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)慢性间质性肺疾病; 4)伴肺功能损害的疾病 |

1)活动性肺结核病; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)慢性间质性肺疾病; 4)伴肺功能损害的疾病 |

|

棉尘(包括亚麻、软大麻和黄麻粉尘) |

1)活动性肺结核病; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)伴肺功能损害的疾病 |

1)活动性肺结核病; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)伴肺功能损害的疾病 |

|

有机粉尘[指动物性粉尘(动物蛋白、皮毛、 排泄物)、植物性粉尘(燕麦、谷物、木材、 纸浆、大豆、咖啡、烟草粉尘等)、生物因素 (如霉菌属类、霉菌孢子、嗜热放线杆菌、枯 草杆菌、芽孢杆菌等)以及具有半抗原性质的 化学物质等形成的气溶胶] |

1)致喘物过敏和支气管哮喘; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)慢性间质性肺疾病; 4)伴肺功能损害的疾病; 5)伴气道高反应的过敏性鼻炎 |

1)致喘物过敏和支气管哮喘; 2)慢性阻塞性肺疾病; 3)慢性间质性肺疾病; 4)伴肺功能损害的疾病; 5)伴气道高反应的过敏性鼻炎 |

D.2 粉尘作业不同类别职业健康检查和离岗后健康检查的要求见表D.2。

表D.2 粉尘作业职业健康检查和离岗后健康检查要求汇总表

|

粉尘类别 |

检查类别 |

检查要求 |

检查对象 |

目标疾病 a |

检查周期 |

|

矽尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触矽尘作业人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触矽尘作业人 员 |

1)职业禁忌证 2)职业性矽肺 |

1)生产性粉尘作业分级I级及以 下,2年;Ⅱ级及以上,1年; 2)X射线胸片表现有尘肺样小阴 影改变的基础上,至少有2个肺区 小阴影的密集度达到0/1,或有1 个肺区小阴影密集度达到1级,检 查周期为1年,连续观察5年,若5 年内不能确诊为矽肺患者,按1) 执行 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触矽尘作业的 拟离岗人员 |

职业性矽肺 |

— | |

|

离岗后 |

推荐性 |

接触矽尘5年以上的 矽尘作业人员 |

职业性矽肺 |

粉尘作业工龄>10年,随访21年, 粉尘作业工龄≤10年,随访10年, 检查周期原则为3年;粉尘作业工 龄≤5年且接尘浓度不超标的,可 以不随访 | |

|

矽肺患者 |

— |

1年,或根据病情随时检查 |

13

表D.2(续)

GBZ/T 340—2025

|

粉尘类别 |

检查类别 |

检查要求 |

检查对象 |

目标疾病a |

检查周期 |

|

石棉粉尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触石棉作业人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触石棉作业人 员 |

1)职业禁忌证 2)职业性石棉肺; 职业性肿瘤[石棉 所致肺癌(或间皮 瘤)] |

1)生产性粉尘作业分级I级及以 下,2年;Ⅱ级及以上,1年 2)X射线胸片表现有尘肺样小阴 影改变的基础上,至少有2个肺区 小阴影的密集度达到0/1,或有1 个肺区小阴影密集度达到1级,检 查周期为1年,连续观察5年,若5 年内不能确诊为石棉肺患者,按 1)执行 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事石棉作业的拟离 岗人员 |

职业性石棉肺;职 业性肿瘤[石棉所 致肺癌(或间皮 瘤)] |

— | |

|

离岗后 |

推荐性 |

接触石棉作业人员 |

粉尘作业工龄>10年,随访21年, 粉尘作业工龄≤10年,随访10年, 检查周期原则为3年;粉尘作业工 龄≤5年且接尘浓度不超标的,可 以不随访 | ||

|

石棉肺患者 |

— |

1年,或根据病情随时检查 | |||

|

煤尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触煤尘作业人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触煤尘作业人 员 |

1)职业禁忌证 2)职业性煤工尘肺 |

1)生产性粉尘作业分级I级及以 下,3年;Ⅱ级及以上,2年 2)X射线胸片表现有尘肺样小阴 影改变的基础上,至少有2个肺区 小阴影的密集度达到0/1,或有1 个肺区小阴影密集度达到1级,检 查周期为1年,连续观察5年,若5 年内不能确诊为煤工尘肺患者, 按1)执行 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触煤尘作业的 拟离岗人员 |

职业性煤工尘肺 |

— | |

|

离岗后 |

推荐性 |

接触煤尘5年以上的 煤尘作业人员 |

职业性煤工尘肺 |

粉尘作业工龄>20年,随访15年, 粉尘作业工龄≤20年,随访10年, 检查周期原则为5年;粉尘作业工 龄≤5年且接尘浓度不超标的,可 以不随访 | |

|

煤工尘肺患者 |

— |

1年~2年,或根据病情随时检查 | |||

|

炭黑粉尘、 石墨粉尘、 滑石粉尘、 云母粉尘、 水泥粉尘、 铸造粉尘、 陶土粉尘、 铝尘(铝、 铝矾土、氧 化铝)、电 焊烟尘等 无机粉尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触炭黑粉尘等无机粉 尘作业人员 |

职业禁忌证 | |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触炭黑粉尘等 无机粉尘作业人员 |

1)职业禁忌证 2)职业性炭黑尘肺 等相应尘肺病 |

1)生产性粉尘作业分级I级及以 下,4年;Ⅱ级及以上,2年~3 年 2)X射线胸片表现有尘肺样小阴 影改变的基础上,至少有2个肺区 小阴影的密集度达到0/1,或有1 个肺区小阴影密集度达到1级,检 查周期为1年,连续观察5年,若5 年内不能确诊为尘肺患者,按1) 执行 |

14

表D.2(续)

GBZ/T 340—2025

|

粉尘类别 |

检查类别 |

检查要求 |

检查对象 |

目标疾病 a |

检查周期 |

|

炭黑粉尘、 石墨粉尘、 滑石粉尘、 云母粉尘、 水泥粉尘、 铸造粉尘、 陶土粉尘、 铝尘(铝、 铝矾土、氧 化铝)、电 焊烟尘等无 机粉尘 |

离岗时 |

强制性 |

从事相应粉尘作业的 拟离岗人员 |

职业性炭黑尘肺等 相应尘肺病 |

— |

|

离岗后 |

推荐性 |

接触相应粉尘5年以 上的粉尘作业人员 |

职业性炭黑尘肺等 相应尘肺病 |

粉尘作业工龄>20年,随访15年, 粉尘作业工龄≤20年,随访10年, 检查周期原则为5年;粉尘作业工 龄≤5年且接尘浓度不超标的,可 以不随访 | |

|

尘肺患者 |

1年~2年,或根据病情随时检查 | ||||

|

棉尘(包括 亚麻、软大 麻、黄麻粉 尘) |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触棉尘作业的人员 |

职业禁忌证 | |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触棉尘作业人 员 |

1)职业禁忌证 2)职业性棉尘病 |

1)开始工作的6个月~12个月之 间进行1次健康检查 2)生产性粉尘作业分级I级及以 下,4年~5年;Ⅱ级及以上,2 年~3年 3)工作期间偶尔发生胸部紧束感 和/或胸闷、气短、咳嗽等呼吸系 统症状,脱离工作后症状缓解, FEV1工作班后与班前比较下降不 超过15%者,医学观察时间为半 年,观察期满仍不能诊断为棉尘 病者,按2)执行 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触棉尘作业的 拟离岗人员 |

职业性棉尘病 | ||

|

离岗后 |

— |

— |

— | ||

|

有机粉尘 [指动物性 粉尘(动物 蛋白、皮毛、 排泄物)、 植物性粉尘 (燕麦、谷 物、木材、 纸浆、大豆、 咖啡、烟草 粉尘等)、 生物因素 (如霉菌属 类、霉菌孢 子、嗜热放 线杆菌、枯 草杆菌、芽 孢杆菌等) 以及具有半 抗原性质的 化学物质等 形成的气溶 胶] |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触有机粉尘作业人员 |

职业禁忌证 | |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触有机粉尘作 业人员 |

1)职业禁忌证 2)职业性哮喘、职 业性过敏性肺炎 |

1)在开始工作的前两年,检查周 期为半年,连续观察2年 2)在岗期间劳动者新发生过敏性 鼻炎,鼻及咽部常规检查,检查 周期为3个月,连续观察1年 3)生产性粉尘作业分级I级及以 下,2年~3年;Ⅱ级及以上,1 年 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事相应粉尘作业的 拟离岗人员 |

职业性哮喘、职业 性过敏性肺炎 |

— | |

|

离岗后 |

— |

— |

15

表D.2(续)

GBZ/T 340—2025

|

粉尘类别 |

检查类别 |

检查要求 |

检查对象 |

目标疾病a |

检查周期 |

|

金属及其 化合物粉 尘(锡、铁、 锑、钡及其 化合物等) |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触金属及其化合物粉 尘作业的人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触金属及其化 合物粉尘作业人员 |

1)职业禁忌证 2)职业性金属及其 化合物粉尘(锡、 铁、锑、钡及其化 合物等)肺沉着病 |

2年 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触金属及其化 合物粉尘作业的拟离 岗人员 |

职业性金属及其化 合物粉尘(锡、铁、 锑、钡及其化合物 等)肺沉着病 |

— | |

|

离岗后 |

— |

— |

— |

— | |

|

硬金属粉 尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触硬金属粉尘作业的 人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触硬金属粉尘 作业人员 |

1)职业禁忌证 2)职业性硬金属肺 病 |

1年 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触硬金属粉尘 作业的拟离岗人员 |

职业性硬金属肺病 |

— | |

|

离岗后 |

— |

— |

— |

— | |

|

毛沸石粉 尘 |

上岗前 |

强制性 |

拟从业及转岗从事接 触毛沸石粉尘作业的 人员 |

职业禁忌证 |

— |

|

在岗期间 |

强制性 |

从事接触毛沸石粉尘 作业人员 |

1)职业禁忌证 2)职业性肿瘤[毛 沸石所致肺癌(或 胸膜间皮瘤)] |

1年 | |

|

离岗时 |

强制性 |

从事接触毛沸石粉尘 作业的拟离岗人员 |

职业性肿瘤[毛沸 石所致肺癌(或胸 膜间皮瘤)] |

— | |

|

离岗后 |

推荐性 |

接触毛沸石粉尘作业 人员 |

职业性肿瘤[毛沸 石所致肺癌(或胸 膜间皮瘤)] |

随访10年,检查周期为2年 | |

|

a目标疾病为职业禁忌证的见表D.1。 | |||||

16

GBZ/T 340—2025

附录 E

(规范性) 粉尘危害的识别与风险评估

E.1 粉尘危害识别可采用检测检验与工程分析相结合的方法。检测检验(包括类比检测)旨在确定粉 尘危害类型及其浓度水平;对物料、工艺过程、作业方式等的系统工程分析,旨在明确粉尘危害的来源、 发散特点及劳动者接触特征等。

E.2 根据粉尘危害最新检测结果,汇总粉尘危害分布一览表,明确其场所、岗位、人群分布及粉尘危 害来源、作业方式和工程与个人防护情况。

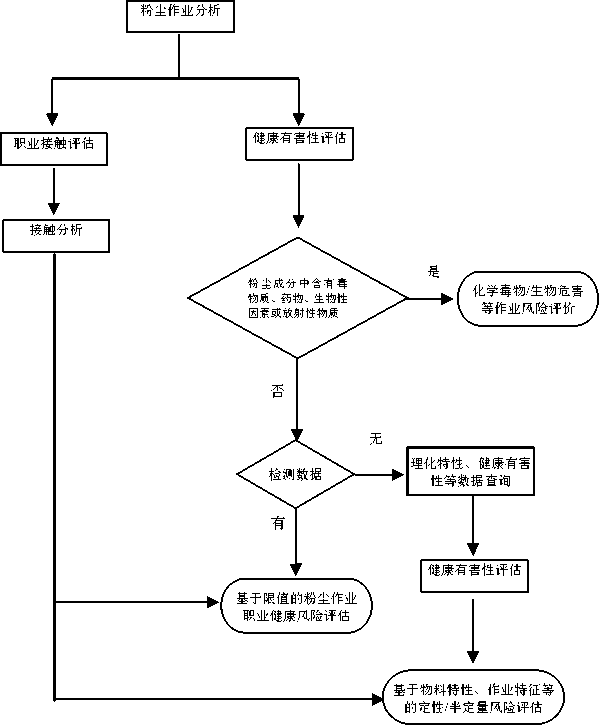

E.3 根据粉尘作业检测数据的有无,可采取不同的风险评估方法。

E.4 对于有检测数据的粉尘作业,采用检测结果与职业接触限值直接对比的方法进行生产性粉尘作业 分级。

E.5 对于无检测数据的粉尘作业,可采用下述方法进行风险评估:

a) 可获取类似工作场所相关信息与粉尘作业检测数据的,利用类比数据推测粉尘预期接触水平 并进行评价;

b) 无类比检测数据的,可通过获取粉尘健康有害性信息、粉尘作业原辅材料的特性(物料状态、 发散性)、作业时间率、工作场所工程与个人防护等情况,参照GBZ/T 298选用适宜的评估 模型进行定性或半定量风险评估。

E.6 参照GBZ 2.1 职业接触水平及其分类控制要求实施分级管理。

E.7 粉尘作业职业病危害风险评估总体程序见图E.1。

17

GBZ/T 340—2025

图E.1 粉尘作业职业病危害风险评估总体程序示意图

18

F.1 粉尘危害防控措施见表F.1。

GBZ/T 340—2025

附录 F

(规范性) 粉尘危害防控措施

表F.1 降低粉尘职业病危害风险的主要控制措施

|

序 号 |

对策措施 |

措施内容 | |

|

1 |

工艺 革新 |

工艺、技术、材料 和设备管理 |

1)以无粉尘危害的作业替代有粉尘危害作业,以低危害的原辅材料替代可能产生 致癌性、致敏性、高致纤维化性粉尘的原辅材料,以结晶型物料替代粉体物料; 2)改善工艺或作业方法防止有害物质产生及扩散,优先选用机械化、自动化、密 闭化和湿式作业等有利于粉尘危害防治的先进工艺、技术和设备。 |

|

2 |

合理 布局 |

总体布局和生产 工艺设备布局管 理 |

合理布局不同功能分区及不同类型工艺与设备,避免可能产生的粉尘的扩散和交叉 污染。 |

|

3 |

工程 防护 |

采取适宜的工程 控制措施 |

1)保持作业湿式; 2)密闭、隔离、围挡等; 3)局部排风; 4)全面通风。 具体见附录A。 |

|

4 |

作业 管理 |

1)职业禁忌证管 理 |

实施上岗前、在岗期间职业健康检查,筛查职业禁忌证,禁止存在职业禁忌证劳动 者从事粉尘作业。 |

|

2)危害告知和教 育培训 |

1)合同告知; 2)警示标识和告知卡管理; 3)公告栏管理; 4)上岗前及在岗期间培训。 | ||

|

3)个体防护 |

配备个体防护用品,加强佩戴使用情况指导、监督等。 | ||

|

4)作业优化 |

改进作业方式,优化作业位置与距离等;降低作业人员接触粉尘时间。 | ||

|

5)风险监测 |

实施粉尘危害监测,定期开展粉尘作业职业病危害风险的评估。 | ||

|

5 |

健康 管理 |

健康监测及干预 |

实施在岗期间、离岗时职业健康检查,监测作业人员职业健康状况,早期发现职业 健康异常或损害等,及早采取干预措施。 |

19

GBZ/T 340—2025

附录 G (规范性) 职业卫生档案内容要求

G.1 可能产生粉尘危害的设备档案应包括设备的主要参数、可能产生的粉尘危害、安装使用地点、运 行维护状况和供应商等信息。

G.2 可能产生粉尘危害的原辅材料档案应包括原辅材料的主要化学成分、物理性状、可能产生的粉尘、 存储场所、使用场所和岗位、使用量及供应商等信息。

G.3 防尘设施管理档案内容应包括工程防护设施(设备)内容、型号参数、生产或建设单位、安装场 所(岗位)、定期检测情况和运行维护情况等。

G.4 粉尘危害作业档案内容应包括粉尘作业名称、劳动者接触的粉尘类别、粉尘作业所在场所、工程 防护状况、从业人数、职业接触水平、职业病危害风险等级和个体防护情况等。

G.5 职业健康培训档案应记录培训人员、培训内容、培训时间及考核情况等内容。

G.6 粉尘作业个体防护用品档案应包括个体防护用品配备一览表和发放领用记录;个体防护用品配备 一览表应包括粉尘作业岗位、作业人员数量、粉尘名称、检测结果、风险等级、配备的防护用品及型号、 供应商名称、使用或维护状态、发放周期和报废时限等。

G.7 粉尘作业监测档案应包括以下内容:

a) 粉尘作业场所、岗位和人群分布汇总表,汇总表内容包括工作场所名称、粉尘作业岗位名称、 岗位存在的粉尘类型(名称)、粉尘来源(设备、原辅材料或工艺过程)、职业接触人数(包 括各类来源劳动者)、作业方式、作业时间和频次、工程防护设施配备情况和个体防护情况;

b) 粉尘作业监测情况汇总表,汇总表包括工作场所名称、粉尘作业岗位名称、岗位存在的粉尘 类型(名称)、检测结果(分时间加权平均浓度和峰接触浓度)、检测时间和检测机构等;

c) 职业卫生技术服务机构出具的检测评价报告原件。

G.8 粉尘作业职业健康监护管理档案应包括以下内容:

a) 历年职业健康检查结果汇总表,汇总表内容应包括职业健康检查类别、应检人数、实检人数、 检查结果情况(包括未见异常人数、需复查人数、职业禁忌证人数、疑似职业病人数、其他 健康损害人数)、检查机构和检查日期等;

b) 历年职业健康检查异常结果一览表,内容包括劳动者姓名、性别、年龄、工种(岗位)名称、 接触到的粉尘名称、职业健康检查结论与处理意见及体检意见落实情况等;

c) 历年职业健康体检机构出具的职业健康检查报告原件及委托协议等资料;

d) 历年职业病患者、疑似职业病患者结果一览表,内容包括劳动者姓名、性别、年龄、工种(岗 位)名称、接触到的粉尘名称、接尘工龄、职业病或疑似职业病名称、诊断或体检机构、诊 断或体检日期及处理情况;

e) 职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等材料;

f) 劳动者个人健康监护档案汇总表,内容包括个人档案编号、姓名、性别、年龄、建档时间、 劳动者工作状况(在岗、调岗、离职及其他等)及档案复印件提供情况(是否提供复印件、 提供时间和劳动者签字等)。

G.9 从事粉尘作业劳动者个人健康监护档案应包括以下内容:

a) 劳动者个人信息,包括姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好和既往病史等情况;

b) 劳动者职业史和职业病危害接触史,包括劳动者所在单位、工种(岗位)、接触的职业病危 害因素及起止时间等;

c) 历年劳动者在本单位所从事的粉尘作业的监测数据;

d) 历次职业健康检查结果及处理情况;

e) 职业病诊断治疗资料。

20

GBZ/T 340—2025

附录 H

(资料性) 正确使用本标准的说明

H.1 本标准适用于工作场所中致肺组织纤维化等呼吸系统损害的粉尘危害的预防和控制,粉尘颗粒或 气溶胶中同时存在化学物质、放射性物质和生物因素危害的,应同时考虑相应的防毒、辐射防护和生物 防护要求,对于可燃、爆炸性粉尘,相关预防控制措施应同时满足安全防护相关要求。

H.2 放散大量粉尘的厂房宜优选单层建筑设计。采取多层建筑厂房设计的,根据放散的粉尘物理特性、 空气动力学特点和作业特点设置在底层或高层,并采取有效防尘措施。同时放散热与粉尘的生产过程宜 布置于多层建筑高层,并采取防止粉尘向相邻层扩散的措施。

H.3 粉尘危害的预防控制首先应遵循工艺革新要求,采用消除、替代方法从源头上控制粉尘危害,其 次按照GBZ 1要求合理设置总体布局和生产工艺布局,避免粉尘危害范围的扩大及交叉污染,之后采用 工程控制、个体防护、管理控制和职业健康监测等措施。粉尘危害的综合治理可综合采取各种粉尘危害 防控措施,具体可参考附录F。

H.4 粉尘危害严重的工作场所辅助用室设置可参考GBZ/T 193辅助用室基本卫生要求和进出石棉工作 场所的职业病防护要求。

21

参考文献

|

[1] GB 3836.1 |

爆炸性环境 |

第1部分: |

设备 通用要求 |

|

[2] GB 3836.2 |

爆炸性环境 |

第2部分: |

由隔爆外壳“d”保护的设备 |

|

[3] GB 3836.4 |

爆炸性环境 |

第4部分: |

由本质安全型“i”保护的设备 |

|

[4] GB 38452 |

手部防护 |

电离辐射及放射性污染物防护手套 | |

[5] GBZ/T 298 工作场所化学有害因素职业健康风险评估技术导则

22

GBZ/T 340—2025