ICS 13.100

CCS C 52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 341—2025

工程爆破炮烟职业病危害预防控制指南

Guideline for prevention and control of fumes occupational hazards in engineering blasting

2025-08-20发布

2026-02-01实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会发布

GBZ/T 341—2025

前言

本标准为推荐性标准。

本标准由国家卫生健康委职业健康标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由中国疾病预防控制 中心负责协调性和格式审查,由国家卫生健康委员会职业健康司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准起草单位:北京科技大学、中国铁道科学研究院集团有限公司、中国矿业大学、中国安全生 产科学研究院、国家卫生健康委职业安全卫生研究中心、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、 安徽理工大学、中电建铁路建设投资集团有限公司。

本标准主要起草人:金龙哲、汪澍、陈建武、郑丽娜、邱永祥、王嘉莹、刘建国、李刚、江丙友、 李西亚。

I

1 范围

GBZ/T 341—2025

工程爆破炮烟职业病危害预防控制指南

本标准规定了工程爆破作业炮烟职业病危害预防控制的总体要求、工程控制、个体防护、职业卫生 管理与风险评估、应急处置。

本标准适用于各种民用工程爆破(不含静态爆破等非炸药爆破方式),其他行业或领域工程爆破炮 烟防治参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 标准。

GB 2626 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 2890 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具

GB 3836 爆炸性环境 所有部分

GB 6722 爆破安全规程

GB/T 12903 个体防护装备术语

GB/T 14659 民用爆破器材术语

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 19923 城市污水再生利用 工业用水水质

GB 30077 危险化学品单位应急救援物资配备要求

GB 30864 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器

GB 38452 手部防护 电离辐射及放射性污染物防护手套

GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分:总则

GB 39800.4 个体防护装备配备规范 第4部分:非煤矿山

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160.29 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物

GBZ/T 160.33 工作场所空气有毒物质测定 硫化物

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ/T 192.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ/T 192.2 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 300.37 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估指南

3 术语和定义

GBZ 2.1、GBZ/T 224、GB/T 14659、GB/T 12903和GB 6722界定的以及下列术语和定义适用于 本标准。

3.1

工程爆破 engineering blasting

利用炸药的爆炸能量对介质做功,以达到预定工程目标的作业过程。

1

3.2

GBZ/T 341—2025

炮烟 fumes

炸药爆炸时生成的气体和粉尘的总称。

3.3

炮烟监测 fumes monitoring

间断或连续地测定炮烟中有毒有害气体和粉尘的浓度。

3.4

水封爆破 water infusion blasting

以水或水炮泥填塞炮孔用以降低有毒有害气体和粉尘产生量的爆破方法。

3.5

通风排烟 ventilation exhaust

利用空气的流动对爆破产生的炮烟进行稀释和排出的方法。

注:包括自然通风与机械通风。

3.6

喷雾洒水降尘 water spray dust fall

水溶液以一定压力喷洒,或通过喷雾头形成微细水滴喷出,以抑制、润湿和捕捉粉尘。

4 总体要求

4.1 工程爆破炮烟职业病危害应采用工程控制、个体防护和职业卫生管理措施进行综合防治。

4. 2爆破后15 min或作业人员进入爆破现场作业前,应监测作业面和重点区域环境气体和粉尘的浓 度。监测内容应根据实际爆破炮烟成分确定,包括但不限于一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氮氧 化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、氧气(O2)和粉尘浓度。

4.3 爆破后相关作业区域有毒有害气体和粉尘符合浓度要求方可进入。超过浓度要求但需要进入时, 应根据实际接触情况,为作业人员配备个体防护用品。浓度要求见附录A。

4.4 进行职业病危害因素检测或职业病危害现状评价时,爆破后相关作业区域有毒有害气体和粉尘按 照GBZ 159规定的方法进行采样,按照GBZ/T 160.29、GBZ/T 160.33、GBZ/T 192.1、GBZ/T 192.2、 GBZ/T 300.37等规定的方法进行检测。

5 工程控制

5.1 基本原则

爆破炮烟工程控制措施应具有针对性和可行性,经济合理,满足职业卫生要求,同时满足安全和环 保要求。市政工作工程爆破,采取的炮烟工程控制措施还应考虑不得影响周边建筑及居民。

5.2 水封爆破

5.2.1 爆破工程宜采取水封爆破方式减少炮烟中有毒有害气体和粉尘产生量。

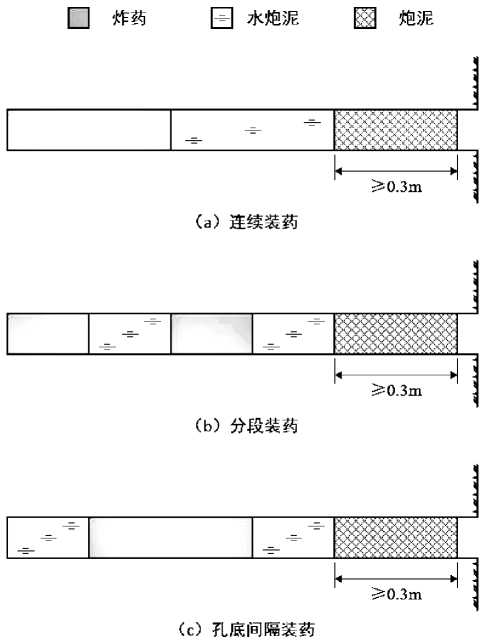

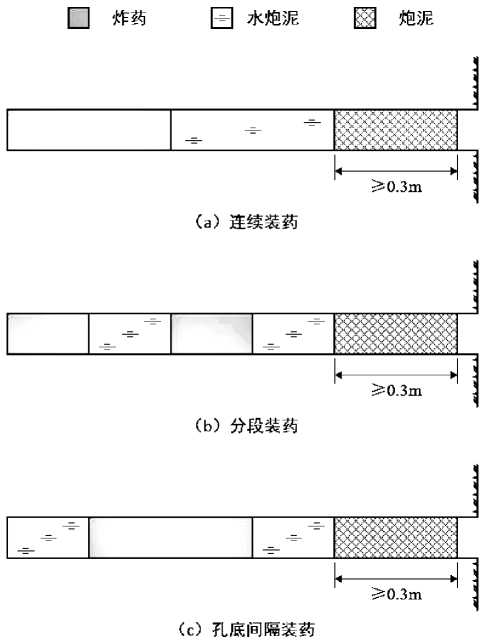

5.2.2 炮孔中注水或装填水炮泥后,剩余炮孔部分应采用黏土炮泥或不燃性的、可塑性松散材料制成 的炮泥连续耦合封实,封堵长度不应小于0.3 m。

5.2.3 水炮泥可采用连续装药、分段装药或空气间隔装药的装填方式见附录B。

5.2.4 若向水炮泥中添加润湿剂等化学添加剂,选用的化学添加剂应无毒无害。

5.3 通风排烟

5.3.1 露天工程爆破

露天工程爆破应采取有效的通风排烟措施。深凹露天工程爆破在自然通风不能满足通风排烟要求 时,宜采取机械通风措施。

5.3.2 地下工程爆破

2

GBZ/T 341—2025

5.3.2.1爆破作业面深度大于6 m的井筒、坑道,或独头掘进长度超过150 m的巷(隧)道,应采用 机械通风。

5. 3. 2. 2稀释炮烟所需的最低风量,按30 min内稀释一次性爆破使用最多炸药量所产生的有毒有害气 体和粉尘量计算。计算方法见附录C。

5.3.2.3 爆破前宜关闭通风机,防止爆破冲击波和碎石损伤通风管道;爆破后应立即启动通风设备, 稀释并排出炮烟。如爆破作业区域含瓦斯,通风设备的启停应满足瓦斯防治的安全要求,并制定必要的 安全措施。

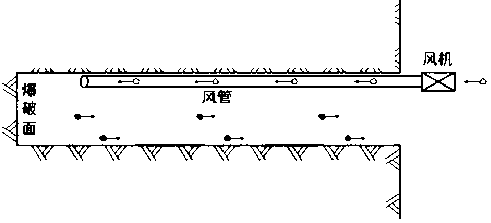

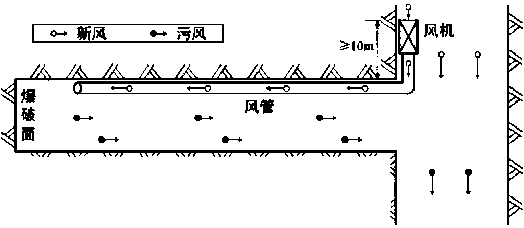

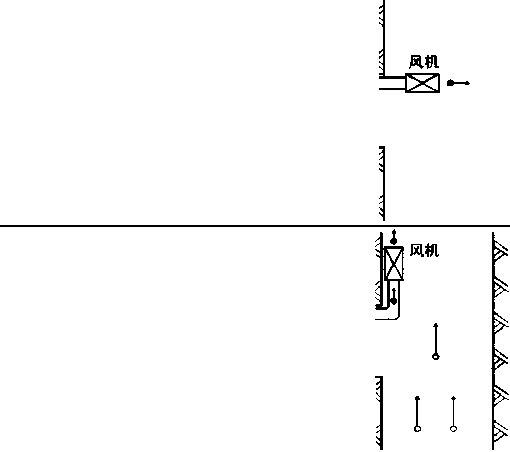

5.3.2.4爆破作业区域内通风排烟最低风速不宜低于0.15 m/s。常用通风布置方式见附录D。

5.4 喷雾洒水降尘

5.4.1工程爆破前应确保爆破面50 m〜200m范围内湿润,可根据情况进行洒水作业;爆破前3 min 启动喷雾洒水降尘系统,运行时间宜不低于15 min。

5.4.2 喷雾洒水降尘系统的设计,应综合考虑粉尘特性、空间尺寸、安装条件和安全环保要求等因素, 其中供水/供气管路的设计应保证满足最不利点喷头的正常工作要求。

5.4.3喷头工作压力应大于0.2 MPa,且喷放均匀。喷雾洒水降尘系统宜具有自动控制功能。

5.4.4 喷雾洒水降尘系统用水水质应符合GB/T 19923工业用水水质要求,水质达不到要求的,应在 供水管路中增加过滤等前处理装置。寒冷地区喷雾洒水降尘系统用水应采取适宜的防冻措施。

5.4.5 若向喷雾洒水用水中添加润湿剂等化学添加剂,应保证化学添加剂无毒无害。

5.5 除尘净化

5.5.1 爆破作业区域涉及受限空间的,宜考虑采用合适的除尘净化设备,如湿式除尘、袋式除尘、催 化净化、吸附净化等。

5.5.2 单级除尘净化不能达到GBZ 2.1等职业卫生标准要求的,应采用两级或多级除尘净化。除尘净 化系统采取的防冻、保温等措施按GB 50019的规定执行。

5.5.3 对爆炸危险性环境,除尘净化系统应符合GB 3836的防爆要求。

5.5.4 除尘净化系统宜具有自动控制功能。

6 个体防护

6.1 用人单位根据爆破工艺、使用爆破原辅材料及被爆破物质等理化性质、爆破场所特点,识别存在 工程爆破炮烟有害环境性质,按GB/T 18664的规定判定其是否属于立即威胁生命和健康浓度(IDLH) 环境。爆破后进入现场进行炮烟有毒有害气体和粉尘浓度监测、以及盲炮处理和其他异常情况处置时应 判定为IDLH环境,按IDLH环境为其作业人员配备个体防护用品。

6.2 根据有害环境性质和危害程度,按GB/T 18664的规定选用呼吸防护用品。炮烟常用呼吸防护用 品参照附录E。

6.3 呼吸防护用品以外其他个体防护用品的配备按GB 39800.1和GB 39800.4等标准的规定执行。

6.4 为爆破现场相关作业人员配备的个体防护用品性能除符合GB 2626、GB 2890、GB 30864和GB 38452要求之外,还要充分考虑安全防爆性能要求、多种有害物质综合防护需求、以及不同个体防护用 品的兼容性。

7 职业卫生管理与风险评估

7.1 职业卫生管理制度

涉及工程爆破作业的用人单位,其职业卫生管理制度中应包含但不限于爆破炮烟的监测、职业病危 害告知与培训、健康监护、风险评估、职业病防护设备设施维护检修等内容。

7.2 炮烟职业病危害监测

7.2.1 爆破后作业面和重点区域环境气体和粉尘浓度的监测点应尽量接近作业人工作时的呼吸带,设 置在爆破作业面下风向炮烟易聚集区、扩散区等重点区域,远离进风口、排风口和可能产生涡流的区域。

3

GBZ/T 341—2025

7.2.2 监测传感器或报警仪宜采用固定式,不具备设置固定式的条件时,应配置移动式或便携式检测 报警仪。常用监测传感器或报警仪的类型及量程精度要求参见附录F。

7.2.3 监测传感器或报警仪应具有超限报警功能。如在爆炸性气体环境中使用,防爆性要求应符合GB 3836规定。监测传感器或报警仪应定期进行校准、检查和维护。

7.3 炮烟职业病危害告知

7.3.1 爆破作业面下风向炮烟易聚集区、扩散区应参照GBZ 158的要求,设置醒目的警示标识和中文 警示说明,告知职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。

7.3.2 职业卫生等相关培训中应包含炮烟职业病危害预防、控制措施、中毒急救相关内容。

7.4 职业健康监护

工程爆破作业人员的职业健康监护应符合GBZ 188的规定。

7.5 风险评估

用人单位安全风险评估管理制度中,应明确工程爆破作业的目的、范围、频次、准则和工作程序等, 选用合适的安全风险评估方法,对工程爆破炮烟职业病危害进行风险评估。

7.6 防护设施管理

爆破炮烟工程控制设备设施、个体防护用品应进行经常性的维护、检修、保养、更换。

8 应急处置

8.1 涉及工程爆破作业的用人单位,应制定炮烟中毒专项应急预案或现场处置方案,编制重点岗位、 人员应急处置卡。组织相关作业人员定期演练,并按照AQ/T 9009的规定对演练进行总结和评估,修 订完善应急预案。

8.2 用人单位应参照GB 30077要求在作业现场配置移动式气体监测报警仪、通信工具等救援物资。 按照GBZ 1要求在工作地点就近设置现场应急处理设施,包括个人防护用品;急救包或急救箱以及急 救药品;转运病人的担架和装置;急救处理的设施等。

8.3 应急救援设备设施应有清晰的标识,并对应急救援设备设施进行经常性的维护、检修、保养、检 测和评估。急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点,并由专人负责定期检查和更新。

4

GBZ/T 341—2025

附录 A (规范性)

爆破炮烟作业区域有毒有害气体和粉尘浓度要求

A.1 爆破后相关作业区域允许人员进入的有毒有害气体浓度要求见表A.1。

表A.1 爆破炮烟作业区域有毒有害气体浓度要求

|

种类 |

________海拔≤3000m________ |

________海拔>3000 m________ | ||

|

质量浓度(mg/m3) |

体积浓度(×10-6) |

质量浓度(mg/m3) |

体积浓度(×10-6) | |

|

一氧化碳CO |

30 |

24 |

15 |

12 |

|

氮氧化物NOx(换算成NO2) |

10 |

5 |

3.5 |

1.7 |

|

二氧化硫SO2 |

10 |

3.5 |

10 |

3.5 |

|

硫化氢H2S |

10 |

7 |

10 |

7 |

|

二氧化碳CO2 |

18000 |

9000 (0.9 %) |

8000 |

4000 (0.4%) |

A.2 爆破后相关作业区域允许人员进入的粉尘浓度要求见表A.2。

表A.2 爆破炮烟作业区域粉尘浓度要求

|

种类 |

质量浓度(mg/m3) | ||

|

总粉尘 |

呼吸性粉尘 | ||

|

白云石/石灰石/珍珠岩等粉尘 |

8 |

4 | |

|

煤尘(游离SiO2含量<10%) |

4 |

2.5 | |

|

水泥粉尘(游离SiO2含量<10%) |

4 |

1.5 | |

|

矽尘 |

10%≤游离SiO2含量≤50% |

1 |

0.7 |

|

50%<游离SiO2含量≤80% |

0.7 |

0.3 | |

|

游离SiO2含量>80% |

0.5 |

0.2 | |

5

B.1

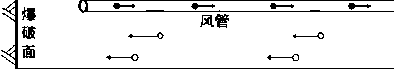

水炮泥常用装填方式见图B.1。

GBZ/T 341—2025

附录 B

(规范性) 钻孔爆破的水炮泥装填方式

图B.1 水炮泥常用装填方式

B. 2炮孔末端炮泥封堵长度不应小于0. 3 m。

6

GBZ/T 341—2025

附录 C

(规范性) 稀释炮烟所需通风量计算方法

C.1 隧道工程施工爆破作业面稀释炮烟所需最低风量计算方法

C.1.1隧道工程施工爆破作业面稀释炮烟所需的最低风量,按30 min内稀释一次性爆破使用最多炸药

量所产生的有害气体到允许的浓度,按公式(C.1)计算:

C 2.25 31A × b × S2 × L × K .........................................

。=丁 3 P2

(C.1)

式中:

Q——爆破作业面稀释炮烟所需的最低通风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

Z..通风时间,单位为分钟(min)。建议取30 min;

A——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg);

b——每千克炸药生成的有害气体(以一氧化碳CO计)当量值,单位为升(L)。建议岩层取40 L, 煤层取100 L;

S——一次开挖空间的断面面积,单位为平方米(m2);

L——密闭空间(如巷道、隧道)长度或临界长度,单位为米(m);

K——考虑淋水使炮烟浓度降低的系数;

P——巷道计算长度范围内漏风系数,漏风系数为进风量与出风量的比值,长距离通风漏风计算时 采用分段计算。

C.1.2 临界长度L按公式(C.2)计算:

L = 41.7X A×b×β............................................... (C.2)

S × P2

式中:

L——密闭空间(如巷道、隧道)长度或临界长度,单位为米(m);

A——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg);

b——每千克炸药生成的有害气体(以一氧化碳CO计)当量值,单位为升(L)。建议岩层取40 L,

煤层取100 L;

β——稳流扩散系数;

S——一次开挖空间的断面面积,单位为平方米(m2);

P——巷道计算长度范围内漏风系数,漏风系数为进风量与出风量的比值,长距离通风漏风计算时 采用分段计算。

稳流扩散系数β的取值见表C.1。

表C.1 稳流扩散系数β取值

|

l/2d |

6.35 |

7.72 |

9.60 |

12.10 |

15.80 |

21.85 |

|

β |

0.4 |

0.46 |

0.53 |

0.60 |

0.67 |

0.74 |

|

注:l为出风口至掌子面距离,≈ (4~5)√S,m; d为风管直径,m。 | ||||||

C.1.3 考虑淋水使炮烟浓度降低的系数K根据爆破作业区域渗水情况确定,取值见表C.2。

表C.2 淋水使炮烟浓度降低的系数

|

序号 |

特征 |

淋水使炮烟浓度降低的系数K |

|

1 |

干燥岩层 |

0.80 |

|

2 |

潮湿岩层 |

0.60 |

|

3 |

岩层含水或使用水幕 |

0.30 |

7

GBZ/T 341—2025

C.1.4 高原地区还应考虑海拔高度对通风阻力、风量和风压的影响,需风量按公式(C.3)换算:

Q高原=* × Q................................................. (C.3)

P高原

式中:

Q高原——高原地区需风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

P高原——高原地区大气压力,单位为毫米汞柱(mmHg);

Q ——正常大气压条件下按公式C.1计算的风量,单位为立方米每分钟(m3/min)。

海拔高度与大气压力的关系见表C.3。

表C.3 海拔高度与大气压力的关系表

|

海拔高度(m) |

大气压力(mmHg) |

|

500 |

716 |

|

1000 |

674 |

|

1600 |

620 |

|

2000 |

592 |

|

2600 |

550 |

|

3000 |

523 |

|

3200 |

510 |

|

3400 |

497 |

|

3600 |

484 |

|

3800 |

471 |

|

4000 |

459 |

|

4400 |

436 |

|

5000 |

403 |

C.2 煤矿井下爆破后掘进面稀释炮烟所需最低风量计算方法

煤矿井下爆破后掘进面稀释炮烟所需的最低风量按公式(C.4)计算:

Q = Qmn × A................................................... (C. 4)

式中:

Q ——所在掘进面最低通风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

Qmin——每千克煤矿许用炸药爆破后稀释炮烟所需的最低新鲜风量,单位为立方米每分钟 (m3/min)。建议一级煤矿许用炸药取25 m3∕min,二、三级煤矿许用炸药取10 m3/min;

A ——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg)。

C.3 金属非金属矿山井下爆破后掘进面稀释炮烟所需最低风量计算方法

C.3.1 压入式通风方式

压入式通风方式最低风量按公式(C.5)计算:

Q压=19 JA × Lr × S............................................... (C. 5)

式中:

Q压——压入式通风方式最低通风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

t —通风时间,单位为秒(s)。建议取1800 s;

A ——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg);

Lr ——巷道长度,单位为米(m);

S ——巷道断面面积,单位为平方米(m2)。

C.3.2 抽出式通风方式

抽出式通风方式最低风量按公式(C.6)计算:

8

GBZ/T 341—2025

Q抽 = 7 JA × L0 × S (C.6)

式中:

Q抽——抽出式通风方式最低通风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

t 通风时间,单位为秒(s)。建议取1800 s;

A ——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg);

L 。 ——炮烟抛掷带长度,单位为米(m),电雷管起爆时L 0= 15 + A/5 ;

S ——巷道断面面积,单位为平方米(m2)。

C.3.3 混合式通风方式

混合式通风方式压入和抽出最低风量分别按公式(C.7)和公式(C.8)计算:

Q压=:JA × L抽 × S ..............................................(C.7)

式中:

Q压——最低压入风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

t —通风时间,单位为秒(s)。建议取1800 s;

A ——一次爆破所用的最大炸药量,单位为千克(kg); L抽——抽出式风机的吸风口到工作面的距离,单位为米(m);

S ——巷道断面面积,单位为平方米(m2)。

Q抽 =(1.2~1.25)xQ压.............................................(C. 8)

式中:

Q抽——最低抽出风量,单位为立方米每分钟(m3/min);

Q压——最低压入风量,单位为立方米每分钟(m3/min)。

9

GBZ/T 341—2025

附录 D

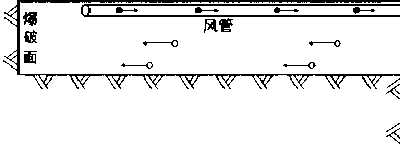

(规范性) 常用通风布置方式

表D.1列出了常用通风回风布置方式。

表D.1 常用通风布置方式

通风方式

示意图

说明

隧道

压入式

A新风 J污风I

应用最广泛,通常 使用柔性风管。应 保证风机及其附属 电气设备布置在新

井巷

隧道

抽出式

井巷

I J新风 J污风 I

瓜瓜瓜

10

鲜风流中。风管出 口到爆破作业面的 距离应小于射流的 有效射程

通常使用刚性或带 刚性骨架的可伸缩 风管。风管出口到 爆破作业面的距离 应小于风机的有效 吸程。若作业区域 含瓦斯等爆炸性气 体,风机应满足防 爆要求

GBZ/T 341—2025

表D.1 常用通风布置方式(续)

|

通风方式 |

示意图 |

说明 | |

|

混合式 |

长压短抽式 |

I J新风 J污风I 卜 限.瓜M4、饮、耳I A |

兼具压入式和抽出式 通风的特点,通风效 果好。但增加了一套 通风设备,电能消耗 大。且压入式和抽出 式风管重叠段隧/巷 道的风量降低 |

|

长抽短压式 |

I A新风 Jj⅛j 风机 N 卜 T mm \ 、 ,破 风岂 风机 I 、 、、收、&、WNNNNN、N W 4 炎 | ||

|

竖井排风式 |

IJ新风 J污瓦]6风机 ∣z⅛.优 瓜去、瓜 ∕‰,Z‰Z⅝∖Z‰A «爆 I — I |

适用于长隧道或地下 矿山,利用竖井排风, 但需要额外开拓竖 井,成本增加 | |

|

巷道通风式 |

I X新风 J污瓦"∏ /b /Z ;・ /« / N /尽 /N /0 /Z /・ 7 I 风机 风机 / < 面 U <~o * ⅝~~o ZKl风机r r」 ɪɪɪɪɪɪɪɪ-ɪɪɪɪ |

适用于超长/特长隧 道,利用正洞送风, 辅助坑道排风,但成 本高。 高原地区长大隧道施 工,宜采用巷道通风 式布置 | |

11

GBZ/T 341—2025

附录 E (规范性) 工程爆破作业炮烟防护常用呼吸防护用品

E.1 爆破后在IDLH环境作业的爆破检查员、盲炮处理等人员常用炮烟呼吸防护用品如下:

a) 配全面罩的正压式携气式呼吸防护用品;

b) 在配备适合的辅助逃生型呼吸防护用品前提下,配全面罩或送气头罩的正压供气式呼吸防护 用品。

注:辅助逃生型呼吸防护用品应适合IDLH环境性质。例如:在有害环境性质未知、是否缺氧未知及缺氧环境下,选 用的辅助逃生型呼吸防护用品应为携气式,不允许使用过滤式;在不缺氧,但空气污染物浓度超过IDLH浓度的 环境下,选择的辅助逃生型呼吸防护用品可以是携气式或供气式。

E.2 爆破后在非IDLH环境作业的人员应参照GB/T 18664的规定,选择防护因数大于危害因数,且 具有防尘功能的呼吸防护用品;选择的呼吸防护用品至少应具有危害因数大于1的职业病危害因素防护 功能,且其防护因数应大于最大危害因数。

12

GBZ/T 341—2025

附录 F

(资料性)

常用有毒有害气体和粉尘浓度监测传感器/报警仪

表F.1列出了常用有毒有害气体和粉尘浓度监测传感器/报警仪的类型、建议量程和准确度要求。

表F.1 炮烟有毒有害气体和粉尘浓度监测传感器/报警仪

|

种类 |

监测传感器/报警仪类型 |

建议量程 |

准确度要求 |

|

总粉尘 |

感应电荷式、光吸收法、光散射法 |

≥1000mg/m3 |

≤±15% |

|

呼吸性粉尘 |

感应电荷式、光吸收法、光散射法 |

≥500 mg/m3 |

≤±15% |

|

一氧化碳(CO) |

电化学式、催化燃烧式、红外吸收式 |

≥1000×10-6 |

≤±3% |

|

二氧化氮(NO2) |

电化学式传感器 |

≥20×10-6 |

≤±5% |

|

一氧化氮(NO) |

紫外差分吸收光谱法 |

— |

— |

|

二氧化硫(SO2) |

紫外差分吸收光谱法 |

— |

— |

|

硫化氢(H2S) |

电化学式、光吸收式、半导体式 |

≥100×10-6 |

≤±5% |

|

二氧化碳(CO2) |

电化学式、红外吸收式 |

≥2000×10-6 |

≤±5% |

|

氧气(O2) |

电化学式 |

≥30.0 vol% |

≤±3% |

13